|

|

|

■施設の概要 ■施設の概要

【建物の構造】鉄骨造2階建

(耐火・耐震構造)

【敷地面積】9,420・69㎡

【延床面積】4,248・34㎡

(駐輪場16㎡含む)

【給食供給体制】㈱東テスティパルに

調理委託を実施(配送業務含む) |

栗東市高野に新たに建設した栗東市立学校給食共同調理場が完成しました。学校給食提供の拠点を栗東市川辺から新施設に移して、9月から施設の運営を開始します。 栗東市高野に新たに建設した栗東市立学校給食共同調理場が完成しました。学校給食提供の拠点を栗東市川辺から新施設に移して、9月から施設の運営を開始します。

9月からの運営開始を機に、市内の9小学校、6園の保育園・幼稚園・幼児園に加え、平成21年度から停止していた市内3中学校への学校給食の提供を再開します。

新しい施設は、安全で安心な給食の実施や栄養バランスのとれたおいしい給食を効率的・安定的に提供すること以外にも、学校給食を生きた教材として活用しながら食育を推進することも目的として整備しています。調理場の見学スペースも設けています。 |

■施設の特徴

・設定食数は、8000食/日です。 ・設定食数は、8000食/日です。

・調理場は、学校給食衛生管理基準に適合した、床を乾いた状態に保つことにより、湿度の上昇を抑え食中毒の原因となる細菌の増殖を防ぎ、衛生効果と作業効率も高めるドライシステム方式を採用しています。

・調理場への異物混入防止のためのエアーカーテンなどの機器や調理場に適した衛生環境を保持するための設備を備えています。

・食物アレルギーに対応できる専用調理室があり、食物アレルギー(乳・卵)除去食の提供を行います。

・炊飯設備があり、調理場で炊いた温かい米飯が提供できるようになります。 |

|

|

問合せ

学校給食共同調理場 TEL.552-0001 FAX.552-8413 |

|

|

|

|

|

|

| ○高額療養費とは |

同月内の医療費が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請すると、限度額を超過した分が支給される制度です。

|

| ○変更内容 |

平成30年7月診療分まで

| 所得区分 |

外来(個人) |

外来+入院(世帯単位) |

| 現役並み |

57,600円 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数回 44,000円 ※1) |

| 一般 |

14,000円(年間上限144,000円) |

57,600円(多数回 44,400円 ※1) |

| 住民税非課税 |

区分Ⅱ ※2 |

8,000円 |

24,600円 |

| 区分Ⅰ ※2 |

15,000円 |

|

|

平成30年8月診療分から

| |

所得区分 |

外来(個人) |

外来+入院(世帯単位) |

| 現役並み |

住民税課税所得690万円以上 |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数回 140,100円 ※1) |

| 住民税課税所得380万円以上 ※2 |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数回 93,000円 ※1) |

| 住民税課税所得145万円以上 ※2 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数回 44,400円 ※1) |

| 一般 |

18,000円

(年間上限144,000円) |

57,600円

(多数回44,400円 ※1) |

| 住民税非課税 |

区分Ⅱ ※2 |

8,000円 |

24,600円 |

| 区分Ⅰ ※2 |

15,000円 |

※1 年4回以上、高額療養費を受けた場合の自己負担限度額

※2 申請により、限度額適用認定証(または限度額適用・ 標準負担額減額認定証)を発行できます。

|

|

問合せ

後期高齢者医療に関すること…

・保険年金課 高齢者医療係 TEL.551-0361 FAX.553-0250

・国民健康保険に関すること…

保険年金課 国民健康保険係 TEL.551-1807 FAX.553-0250 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○豊かな人権感覚を育むには |

市内の園では0歳児から5歳児までの子どもたちが集団生活をしています。家族以外の人と初めて関わって生活をする園では、「人とかかわる温かさ・楽しさ」が感じられるように保育をしています。 市内の園では0歳児から5歳児までの子どもたちが集団生活をしています。家族以外の人と初めて関わって生活をする園では、「人とかかわる温かさ・楽しさ」が感じられるように保育をしています。

年齢が低ければ低いほど、自分の欲求や要求を受け止めてもらって、大人との愛着関係を築いていきます。優しく・温かく・深いいつくしみのある受け止めを、言葉だけでなく温かなまなざしや、仕草などをとおして、子どもたちは肌で感じます。

それにより、大人への信頼感が生まれ、自信や自己肯定感につながります。これが、子ども一人ひとりの人権感覚の核となります。子どもたちは、保護者をはじめ子どもたちにかかわる周りの大人から大事にされ、愛される体験や、友だちとの豊かなかかわりなどをとおして大きく育っていくのです。 |

| ○友だちを思いやるエピソード |

ある日の朝のことです。0歳児のAちゃんが、保護者から離れた直後に保育者に抱っこされて大きな声で泣いていました。すると、2歳児のBちゃんが「Aちゃんはお母さんと離れたから泣いてはんねんで」と教えてくれました。

Bちゃんは、泣いている友だちの心情を思いやり、また、心配そうに見ている職員に教えようと思ったのでしょう。まだまだ幼い乳児期の子どもですが、他者の気持ちに思いを馳せるBちゃんの言葉に心を動かされました。Bちゃんが愛情たっぷりに育まれているからこそ、友だちの思いに気づく力が育まれていると感じました。 |

| ○人権感覚を育む園での取り組み |

「女の子だから赤色」「男の子だから泣いてはいけません」この言葉を聞いてあなたならどう思いますか。 「女の子だから赤色」「男の子だから泣いてはいけません」この言葉を聞いてあなたならどう思いますか。

性別や生まれた場所などではなく、人は誰しもありのままの自分を受け止めてもらいたいと思うものです。しかし、ありのままの姿ではなく、自分の価値観や思い込みで決めつけていることがあります。それが「差別」につながります。

子どもの人権感覚は、周りの大人の人権感覚を土に沁みこむ水のようにたくわえ育まれていきます。子どもの人権感覚の豊かさは、大人の人権感覚の豊かさと言えます。

そこで園では、子どもたちとかかわる園の職員や保護者の人権意識の向上を目指して、繰り返し人権・同和研修を行っています。

豊かな人権感覚をもった子どもの育成が、差別のない誰もが安心して住める社会につながると思い、日々子どもたちと向き合っています。 |

|

問合せ

幼児課 保育指導係 TEL.551- 0424 551-0149 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■改正の経緯

「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」で、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱いなどに関して改正がされました。

本市でも、これらの法改正の趣旨を踏まえ、個人情報の適切な取扱いを確保するため、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱いに関して個人情報保護条例の一部改正を行い、公布の日(平成30年3月23日)から施行されました。

■改正の内容

①個人情報の定義の明確化

「個人識別符号」が含まれるものも個人情報であると明確にしました。

※個人識別符号とは

●個人の体の特徴をパソコンなどのデータに変換したもの(DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の様態、手指の静脈、指紋・掌紋をパソコンなどで使えるようにデータ化したもの)

●人によって異なる記号番号

(旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険証の被保険者番号など)

②要配慮個人情報の取扱い

本人に対して不当な差別、偏見が生じないよう特に配慮を要する情報を「要配慮個人情報」として定義を定め、次の場合を除き、要配慮個人情報を取得しないようにしました。

●法令または条例などの規定に基づくとき

●個人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき

※要配慮個人情報とは

●人種

●信条(思想、信仰、宗教を含む)

●社会的身分

●病歴 ●犯歴 ●犯罪被害情報

●身体障害、知的障害、精神障害などがあること

●健康診断その他の検査の結果

●保健指導、診療、調剤情報 |

|

問合せ

総務課 情報公開係 TEL.551- 0103 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

農業用水路に粗大ごみや家庭ごみなどが多く捨てられています。そのごみが原因で水路が詰まったり水があふれたりして、市民に迷惑をかける事態が起きています。農業用水路にゴミを捨てないでください。 農業用水路に粗大ごみや家庭ごみなどが多く捨てられています。そのごみが原因で水路が詰まったり水があふれたりして、市民に迷惑をかける事態が起きています。農業用水路にゴミを捨てないでください。

また、水路周辺で草刈りをしたときは、刈った草を水路へ流さないでください。刈草で水路が詰まることがあります。

台風や大雨で用水路に多くの水が流れる時期が続きますが、水路に近づくと大変危険です。特に大きな水路や水量の多い水路には近づかないでください。 |

|

問合せ

野洲川土地改良区 TEL.0748-62-1154

農林課 土地改良係 TEL.551-0125 FAX.551-0148 |

|

|

|

|

|

|

■メールで防災・防犯情報を配信

市では、防犯情報や防災行政無線のスピーカーから放送している防災情報などをメール配信しています。 配信する情報は、①防犯情報(不審者情報など)②気象警報(大雨などの気象警報)③土砂災害警戒情報

④竜巻注意情報⑤震度情報(地震発生後の震度情報)⑥国民保護情報(ミサイル攻撃情報など)です。

<登録方法>

●パソコンや携帯電話から上記アドレスに空メールを送信してください。

●登録案内メールが届きますので、画面の案内に従い、登録ください。

■音声自動応答サービス

TEL.0120-031899(ぼおさいはここ)

防災行政無線で放送された内容がよく聞こえなかった場合や放送内容を確認したい時に、電話確認ができます。 |

問合せ

危機管理課 TEL.551-0109 FAX.518-9833 |

|

|

|

|

|

|

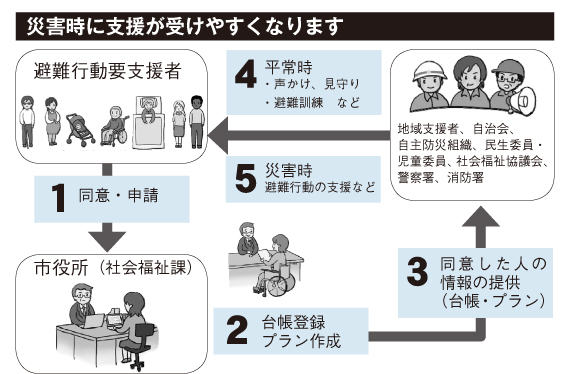

市では、「災害時避難行動要支援者登録制度」を設けています。

災害が発生した時や災害発生の恐れがあるとき、在宅で生活している、支援が必要な高齢者や障がい者などに対する安否の確認や避難の手助けが、地域の中で速やかに安全に行われるように、支援を要する人に同意のうえ登録いただいています。

■登録方法…所定の申請書(ホームページからもダウンロード可)を直接または郵送で社会福祉課に提出してください。

●災害時避難行動 要支援者制度とは

高齢者や障がい者などが安心して暮らせる地域づくりを目的に、災害時の避難支援を迅速かつ円滑に行うための登録制度です。

※災害時の支援を確約するものではありません。 ●登録の対象となる人(在宅の人)

①75歳以上でひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯

②介護保険の要介護1以上

③身体障害者手帳1・2級

④療育手帳A1・A2

⑤精神障害者保健福祉手帳1・2級

⑥難病

⑦災害時に自ら避難することが困難で、支援を要する人 ●個人情報の取り扱い

避難行動要支援者名簿の提供を受けた支援者などに対しては、災害対策基本法などにより、守秘義務が課せられています。 |

|

|

問合せ

社会福祉課 社会福祉係 TEL.551- 0118 FAX.553 - 3678 |

|

|

|

|

|

|

| ~子どもの好き嫌い克服方法~ |

今回は1~3歳くらいの幼児の好き嫌い克服方法をお伝えします。 今回は1~3歳くらいの幼児の好き嫌い克服方法をお伝えします。

どんな子でも成長の過程で好き嫌いが出てきます。

また、乳幼児期の子どもは新しい食べ物より、食べ慣れた味を好む傾向があるので、いわゆる「ばっかり食べ」も多くの子どもに見られます。

1歳児では、苦手な食べ物をおなかが空いている最初に食べさせ、その後子どもが好む物をあげると、比較的よく食べてくれます。

2歳頃になると、おなかが空いている時にあげても食べない場合が多くなります。苦手な食べ物は少量を用意して、一口でも食べられたら「すごいね!」とほめたり、食べなくても大人が「食べてもいい?あ~おいしい!」とおいしそうに食べることで興味を持たせます。もし口にしなくても、あまり強要はしないようにしましょう。無理に食べさせようとするとその食べ物をより嫌いになってしまうことがあるからです。また、食べ物の形や大きさを変えたり、調理法や味付けを変えたりするだけで食べてくれることもあるので、工夫してみるのもよいでしょう。

子どもがさまざまな食材を味わえるようになるには時間がかかります。苦手なものでも月に1回程度でも食卓に出すことで、いつか口にしてくれるときがきます。

また、一時期は好き嫌いがあっても毎日楽しい食卓を囲んでいれば食べられるようになります。苦手を克服することばかりにこだわらず、子どもの好きなものをたくさん用意した食事を一緒に楽しんだり、全部食べ切れたら「お皿ピッカピカだね!」と話しかけたりするなど大人も一緒に食事を楽しみましょう。

最後に、子どもは親の食べる食事を見て育ちます。栄養バランスのよい健康的な食べ物に慣れ、好きになってもらうためにも、親である自分たちの食生活を見直すことが大切です。

|

|

問合せ

健康増進課 母子保健係 TEL.554-6100 FAX.554-6101 |

|

|

|

|

|

|

事業所や家庭から河川や水路に油が流れ出す事故が、昨年度は10件、本年度は4件発生しています(6月末現在)。

原因は、不注意による流出や車両の事故などさまざまで、流出した油は、火災の危険性があるほか、環境の汚染や農作物の生育に影響を及ぼします。

また、油の回収は大変困難で、多くの時間と労力と費用が必要となり、回収費用はすべて原因者の負担となります。 また、油の回収は大変困難で、多くの時間と労力と費用が必要となり、回収費用はすべて原因者の負担となります。

市民・事業者の皆さんは、事故の未然防止に努めていただくとともに、油を流出した場合や油類が流れている現場を発見した場合には、すぐに市または消防署へ連絡をしてください。

速やかな通報が、被害の拡大を防ぎます。 |

|

問合せ

環境政策課 環境政策係 TEL.551-0336 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|