|

|

|

新型コロナウイルス感染症について、本市および滋賀県内では、感染の拡大の防止が図られ、少しずつではありますが、日常を取り戻しつつあるように感じます。

この状況を迎えることができましたのも、ひとえに外出自粛など感染拡大の防止にご理解とご協力をいただいた市民、医療関係者、事業者の皆さまの取り組みの成果であり、あらためて心より感謝を申し上げます。

しかし、新型コロナウイルス感染症は、気を抜けば第2波、第3波の感染拡大が起きる恐れもございます。今後は、いかに感染拡大の防止を図りつつ経済活動を回復させるか、この両立が大きな課題であり、この課題の解決には地道で息の長い取り組みが求められます。

市では、市施設の利用停止を5月31日をもって解除しました。市立小中学校については6月1日から通常登校を再開し、幼稚園・保育園・幼児園についても6月1日から通常どおりの登園といたしました。今後もこれまで同様に感染リスクの低減に配慮し、感染予防対策を徹底してまいります。

この度のコロナ禍により市民生活、地域経済などにさまざまな影響が生じておりますが、この対応として、まずは、緊急経済対策の一つである特別定額給付金につきまして、5月28日より順次、振り込みを開始させていただきました。

また、5月11日の臨時議会で可決いただいた新型コロナウイルス感染症の影響に対する本市の生活支援、事業者支援のための主な制度を一覧として取りまとめ、広報お知らせ版(4頁から5頁)に掲載しておりますのでお役立てください。なお、 これら制度の詳細情報は、市ホームページをご覧いただくか、各担当課にお問合せください。

市では、引き続き国・県での取り組みに関する情報の収集に努めつつ、さらなる支援策等について検討を行い、随時ホームページで、最新の情報をお伝えしてまいります。

今後も、医療関係機関などとしっかり連携し、市民の命と健康、生活を守り、皆さまに安心をお届けできるよう取り組んでまいりますので、市民、事業者の皆さまには、これまでの感染拡大防止向けた努力を無駄にしないためにも、引き続き、身体距離の確保、マスクの着用、手洗いの励行など「新しい生活様式」の実践について、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 |

|

|

|

|

|

|

|

※新型コロナウイルス感染症の影響により、実施時期などを変更する場合には、市ホームページなどでお知らせします。

また、委託医療機関が健康診査業務を休止されることもありますので、受診の際は必ず事前に各医療機関へお問合せください。

医療機関を受診する際には、マスクを着用するほか手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。

■特定健康診査(特定健診)

6月1日から、栗東市国民健康保険に加入している40~74歳の人を対象とした特定健診が始まります。

特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を目的に毎年実施しており、無料で受けることができます。

対象者には5月下旬に受診券を送付していますので、この機会にぜひ受診してください。

●対象者…栗東市国民健康保険に 加入している40~74歳の人

●受診場所…①、②のいずれか1つ

①滋賀県内の実施医療機関(一部医療機関は予約要)

②全国健康保険協会滋賀支部が実施する集団健診の健診会場(予約要)

※複数の受診はできません。

※②は健診実施日が決まっています。

※受診希望が集中した場合、希望日に受診できない場合がありま すのでご了承ください。

●実施期間…

6月1日(月)~11月30日(月)

●持ち物…国民健康保険被保険者証、特定健診受診券、記入済み質問票、

前年度の健診結果票(お持ちの人のみ)

●受診料…無料

■特定保健指導

特定健診の受診結果をもとに、メタボリックシンドロームの該当者やそのリスクのある人を対象に、情報の提供、継続的な支援(3か月以上)などを行います。

●対象者…特定健診の結果、生活習慣病発症の可能性が高いと判定された人

※対象者には別途案内します。

●服薬・通院中の皆さんへ

治療に伴う検査には、特定健診の検査項目が多く含まれているため、特定健診に該当する検査データの提供をお願いします。

「特定健診受診券」と「被保険者証」を持参し、かかりつけ医療機関(特定健診実施機関)にご相談ください。データの提供をいただくことで特定健診を受診されたことになります。

●勤務先で健診を受けた皆さんへ

勤務先などで健診を受けた人のうち、必要な検査項目を満たしている場合、健診結果を提供すると、特定健診を受診されたものとしています。あらためて特定健診を受診する必要はありません。

健診結果の提供にご協力いただける場合は、保険年金課まで連絡してください。 |

|

特定健診などの問い合わせ

保険年金課 国民健康保険係 TEL.551-1807 FAX.553-0250 |

特定保健指導などの問い合わせ

健康増進課 健康管理係 TEL.554-6100 FAX.554-6101 |

|

|

|

|

|

|

●対象者…「後期高齢者健康診査受診券」をお持ちの人

※対象者には5月下旬ごろ送付しています。(この健康診査は生活習慣病の早期発見を目的としています。すでに生活習慣病で医療機関を受診中の人は対象となりませんので、引き続きかかりつけ医を受診してください)

●実施場所…受診券に同封している「各種けん診のご案内」をご覧ください

●実施期間…令和2年6月1日(月)~11月30日(月)

●申込方法… 直接医療機関に直接申込み

※新型コロナウイルス感染症の影響により、委託医療機関が健康診査業務を休止されることもありますので、受診を希望される際は必ず各医療機関へお問合せください。

●持ち物…受診券、質問票、後期高齢者医療被保険者証、健康手帳(お持ちの人のみ)

●受診料…無料 |

|

問合せ

健康増進課 健康管理係 TEL.554-6100 FAX.554-6101 |

|

|

|

|

|

|

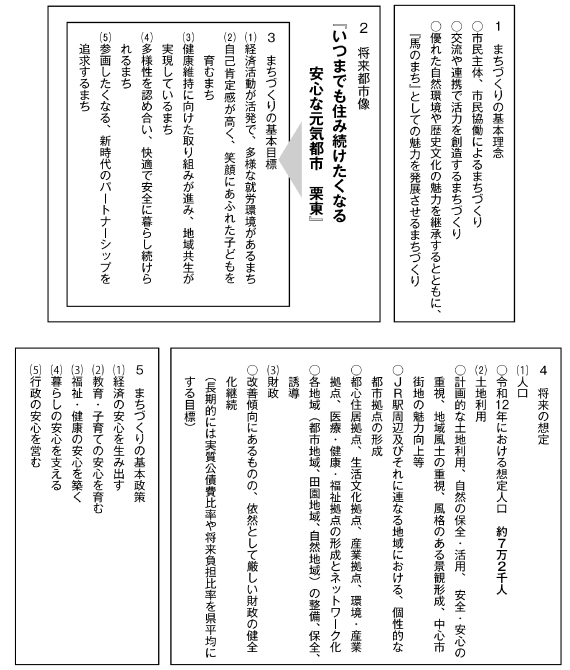

1.計画の策定にあたって

総合計画は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、長期的な展望に立ち、まちづくりの基本理念や目指すべき将来都市像を示した「基本構想」、政策を体系化した施策ごとに目指す姿、基本方針、各主体の役割、取り組み内容を示した「基本計画」、基本計画に示された施策の目的を達成するためのPDCAサイクルを確立するための「実施計画」の三層構造で構成しています。

前計画においては、「財政基盤の確立」「市民主体、協働への原点回帰」「地域活力の創造」を課題として設定し、「(新)集中改革プラン」や「第七次行政改革大綱」に基づく行政改革に取り組みつつ新たな行政需要に対応するとともに、さまざまな分野において市民活動団体などをまちづくりを進めるパートナーとして位置づけ、支援をしてきました。また、基盤整備を実施し都市機能の立地を促進するとともに、企業誘致を進め、地域活力の創造に努めてきました。

新たな計画の策定にあたっては、これらの取り組みに対する市民アンケートなどを実施するとともに、本市を取り巻く社会経済情勢の変化や新たな行政課題を踏まえ、ゼロベースで見直しを行いました。

※第六次栗東市総合計画「基本構想」「前期基本計画」の詳細については、市ホームページをご覧ください。 |

| ○第六次栗東市総合計画 |

|

2.主な特徴

◆ポイント1

持続可能な開発目標(SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された「誰一人取り残さない」を理念とした、貧困を撲滅し、持続可能な社会を実現するための重要な指針について、気候変動、生物多様性、感染症、紛争など地球規模の課題の解決に向け、先進国と発展途上国が共に取り組むべきこととして掲げた、持続可能な普遍的な17の目標についてその考え方を取り入れています。

◆ポイント2

想定人口7万2千人(令和12年)

本市においては人口流入が続き、高い合計特殊出生率を背景として、今後も人口は微増することが予測されていることから、令和12年の人口を7万2千人と想定したまちづくりを進めます。また、いずれは人口が減少局面に向かうことが予測されていることへ対応したまちづくりを進めていきます。

◆ポイント3

計画的な土地利用

産業立地の適正が高い地域については、新たな産業機能の集積を促進するとともに、新たに医療・健康・福祉拠点を位置付けます。

◆ポイント4 ◆ポイント4

本政策5つの安心

まちづくりの基本政策として「経済の安心」「教育・子育ての安心」「福祉・健康の安心」「暮らしの安心」「行政の安心」の5つの安心を掲げ、5政策・36施策の体系に位置付けて事業を推進します。 |

|

問合せ

元気創造政策課 政策企画係 TEL.551-1808 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)以降の市・県民税の主な改正点についてお知らせします。

■給与所得控除の見直し〈表1〉

①給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

②給与所得控除の上限額が適用される給与などの収入金額が850万、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます

■公的年金等控除の見直し〈表2〉

①公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

②公的年金などの収入金額が1千万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

③公的年金などに係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1千万円を超え2千万円以下の場合には一律10万円、2千万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ右記①および②の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

■基礎控除の見直し〈表3〉

①基礎控除額が10万円引き上げられます。

②合計所得金額が 2千4百万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2千5百万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

|

〈表1〉

| 給与等の収入金額(A) |

給与所得控除額【改正後】 |

給与所得控除額【改正前】 |

| 162万5千円以下 |

55万円 |

65万円 |

| 162万5千円超180万円以下 |

(A)×40%-10万円 |

(A)×40% |

| 180万円超360万円以下 |

(A)×30%+8万円 |

(A)×30%+18万円 |

| 360万円超660万円以下 |

(A)×20%+44万円 |

(A)×20%+54万円 |

| 660万円超850万円以下 |

(A)×10%+110万円 |

(A)×10%+120万円 |

| 850万円超 |

195万円 |

(A)×10%+120万円 |

| 1000万円超 |

195万円 |

220万円 |

|

〈表2〉

| 公的年金等の収入金額(B) |

公的年金等控除額 |

| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |

| 1,000万円以下 |

1,000万円超

2,000万円以下 |

2,000万円超 |

| 65歳未満 |

130万円以下 |

60万円 |

50万円 |

40万円 |

| 130万円超410万円以下 |

(B)×25%+27万5千円 |

(B)×25%+17万5千円 |

(B)×25%+ 7万5千円 |

| 410万円超770万円以下 |

(B)×15%+68万5千円 |

(B)×15%+58万5千円 |

(B)×15%+48万5千円 |

| 770万円超1,000万円以下 |

(B)×5%+145万5千円 |

(B)×5%+135万5千円 |

(B)×5%+125万5千円 |

| 1,000万円超 |

195万5千円 |

185万5千円 |

175万5千円 |

| 65歳以上 |

330万円以下 |

110万円 |

100万円 |

90万円 |

| 330万円超410万円以下 |

(B)×25%+27万5千円 |

(B)×25%+17万5千円 |

(B)×25%+ 7万5千円 |

| 410万円超770万円以下 |

(B)×15%+68万5千円 |

(B)×15%+58万5千円 |

(B)×15%+48万5千円 |

| 770万円超1,000万円以下 |

(B)×5%+145万5千円 |

(B)×5%+135万5千円 |

(B)×5%+125万5千円 |

| 1,000万円超 |

195万5千円 |

185万5千円 |

175万5千円 |

|

〈表3〉

| 合計所得金額 |

基礎控除額【改正後】 |

基礎控除額【改正前】 |

| 2,400万円以下 |

43万円 |

33万円(所得制限なし) |

| 2,400万円超2,450万円以下 |

29万円 |

| 2,450万円超2,500万円以下 |

15万円 |

| 2,500万円超 |

適用なし |

|

■調整控除の見直し

合計所得金額が2千5百万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

■所得金額調整控除の創設

①・②に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

①給与などの収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア特別障害者に該当する

イ年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1千万円を超える場合は1千万円)ー850万円)×10%

②給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))ー10万円

■所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

①同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額が38万円以下から48万円以下に変更されます。

②配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更されます。

③勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更されます。

④障がい者、未成年者、寡婦および寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更されます。

⑤均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げられます。

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円(※1)

⑥所得割の非課税限度額の合計所得金額等の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げられます。

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※1)

(注)同一生計配偶者または、扶養親族を有する場合に加算

⑦家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円から55万円に変更されます。

■子ども貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、合計所得金額が135万円以下のひとり親の人は、個人住民税の非課税措置の対象

■新型コロナウイルス感染症の影響で市税の納付が困難な人へ

新型コロナウイルス感染症の影響で市税を一時納付することが困難な人は、申請することで納税の猶予(納税の期日延期)が認められることがあります。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

●申請の対象…A、Bの両方を満たす納税者または特別徴収義務者

A新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している。

※フリーランスやパート、アルバイトの人も対象

B一時に納付し、または納入を行うことが困難である。

●猶予の対象となる税…令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するすべての市税

●猶予期間…納期限日の翌日から1年以内

●提出書類…

①申請書

②財産収支にかかる書類

(①、②はホームページからダウンロード可能)

③納付が困難な状況であることがわかる書類の写しなど(A、Bが確認できるもの)

●提出方法…市役所税務課納税推進室宛に郵送またはeLTAXで提出

●申請期限…令和2年6月30日または納期限日のいずれか遅い日 |

|

税制改正についての問合せ

税務課 市民税係 TEL.551-0106 FAX.551-2010 |

納税猶予についての問合せ

税務課 納税推進室 TEL.551-0107 FAX.551-2010 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水道は、快適な暮らしを支える、日常生活になくてはならない生活基盤です。本市でも、「安全でおいしい水」を安心してご利用いただくために、水質や施設の適正な管理に日々取り組んでいます。今後も、良質な水を供給できるよう水道施設の整備・改良を進めるとともに、地震などの災害に強いライフラインの構築に努めます。水道の蛇口を開ければ当たり前のように出てくる水道水。この機会に、水道の大切さについて見つめ直してみましょう。

■皆さんへお願い

水道メーターから宅内側の水道管は個人の財産であり、所有者・使用者の管理になります。水漏れチェックのため、ご家庭でも水道メーターを時々確認いただき、水道メーター検針にご協力ください。確認方法は、検針時にお渡ししている「水道使用水量などのお知らせ」の裏面または市ホームページをご覧ください。

|

|

問合せ

上下水道課 上下水道管理係 TEL.551-0135 FAX.554-3866 |

|

|

|

|

|

|

県では、県民の防犯意識・連帯意識の高揚を図り、安全で住みよい地域社会を実現するため、毎月20日を「地域安全の日」と定め、さまざまな活動に取り組んでいます。

市でも積極的な防犯活動と啓発活動の推進、市民総ぐるみの運動として定着させることを目的に、平成27年に毎月20日を「栗東市防犯デー」と定め、安全で安心なまちづくりに取り組んでいます。

今後も、「栗東市防犯デー」にあわせて市内の関係機関と連携し、青色回転灯装備車のパトロール、防犯メールの配信などを通じて、市全体としてさらなる防犯意識の向上と安全で安心な地域社会の実現を目指します。

この機会に防犯意識を高め、定期的な地域での自主防犯活動にご協力いただき、犯罪に遭わない、また犯罪を起こさせない、犯罪ゼロのまちを協働して目指しましょう。 |

|

問合せ

危機管理課 防犯係 TEL.551-0109 FAX.518-9833 |

|

|

|

|

|

|

■不法投棄は法律で禁じられています

不法投棄は人目につかない所や管理が不十分な場所で多く見られます。土地の所有者は、雑草の除去など、こまめな管理を心がけ、家庭のごみは決められた集積場に出してください。事業所のごみは出すことができません。間違った出し方をすると、不法投棄とみなされることがあるので注意しましょう。

投棄者に遭遇したら、むやみに接触することは避け、草津警察署または環境政策課へご連絡ください。

「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」5月30日(ごみゼロの日)~6月5日(環境の日)

不法投棄監視員やボランティアの皆さんとともに監視パトロールに取り組み、特にこの期間は活動を強化しています。

不法投棄ボランティア監視員募集!

普段の買物や通勤、散歩などのお出かけの際にパトロールをしていただきます。未然防止と早期発見には地域の皆さんとの連携が欠かせません。積極的な参加をお願いします。 |

|

問合せ

環境政策課 生活環境係 TEL.551-0341 FAX.551-0341

草津警察署 TEL.563-0110 |

|

|

|

|

|

|

■「空き家問題」への取り組み

現在本市では、人口減少や高齢化に伴い増加していく「空き家問題」に対処するため、さまざまな取り組みを行っています。

昨年度、本市は国土交通省より交付金の補助を受けられる「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の事業者に採択されました。

同事業では、美しく歴史ある家屋所有者の建物や地域に対する思いを記録する「住まいの記憶史」の作成や、自治会ごとの空き家相談員制度の構築を目指すとともに、空き家問題に取り組むNPO法人の設立を検討してきました。

■「住まいの記憶」を後世へ ■「住まいの記憶」を後世へ

昨年9月ごろより、同事業の取り組みの一つである「住まいの記憶史」作成に向けた聞き取り調査を実施しました。美しく歴史ある家屋を後世へ受け継ぐことで、地域のまちづくりにつなげようと始まった取り組みであり、調査対象は、歴史街道沿道の空き家所有者など、3物件の人に語り手としてご協力いただきました。

■家屋を住み継ぐ、だけじゃない

「家財の見直しや処分・活用を検討するきっかけとなった」「地域への思い入れを見つめ直すいい機会だった」など、語り手の皆さんが同調査をこのように振り返ります。調査を通じて、家屋に向けた愛着や、地域づくりにおける大切な思いなどの掘り起こしにつながったのではないでしょうか。

■記憶史リーフレット制作 ■記憶史リーフレット制作

本市では、住まいの記憶史の調査をもとに、市内の歴史ある建物と地域との関わりを記したリーフレットを制作しています。家屋所有者の語りから、暮らしや家屋への想いや、建築様式に込められた暮らしの経過が記された同リーフレットは、空き家の利活用希望者の相談時に活用し、建物の歴史や記憶を受け継ぐ仕組みを創ることで、空き家対策の一助としていきたいと考えています。 |

|

問合せ

住宅課 住宅係 TEL.551-0347 FAX.552-7000 |

|

|

|

|

|

|

| 乳幼児期の歯並びについて |

乳幼児期とは0歳児から小学校就学までの子どものことをいいます。

乳幼児期の歯並びについて気にしている保護者も多いと思います。

歯並びの悪さ(歯列不正)は上顎前突(出っ歯など)、下顎前突(下の顎や上の歯より前方へ出ている状態)、叢生(歯並びがガタガタしているなど)の大きく3つに分けられます。

上顎前突は、生まれつき上顎が大きい場合もありますが、一般的に言われる出っ歯の状態は指吸いが原因の場合が多いです。指吸いが全く悪いわけではなくある程度吸うことにより、上顎骨成長に関与しています。ただし、過剰な指吸いはやはり厳禁です。

下顎前突は、一般的に下の前歯から先に歯が生え、後から上の歯が生えてくることが多いので、完全に上の前歯が生えた時にかみ合わせが反対になる場合が多いと思われます。

叢生は、主な原因として歯の大きさに対して顎の大きさが小さいために、歯が顎の中に並びきらないためにおこる状態で、八重歯もその一種となります。

子どもの歯並びを見ると、これは矯正をした方がいいのか、またその時期はいつがいいのかと気になってしまうこともあるかと思います。

矯正を始めるなら早い方がいいと思われている人もおられるかもしれませんが、それぞれの歯列不正に対して適切な時期があり個人差もあります。歯並びで心配なことがあれば、一度歯科医院を受診して相談をすることをお勧めします。 矯正を始めるなら早い方がいいと思われている人もおられるかもしれませんが、それぞれの歯列不正に対して適切な時期があり個人差もあります。歯並びで心配なことがあれば、一度歯科医院を受診して相談をすることをお勧めします。

(草津栗東守山野洲歯科医師会栗東地区) |

|

問合せ

健康増進課 母子保健係 TEL.554-6100 FAX.554-6101 |

|

|

|

|

|

|

家庭からの灯油流出事故や、交通事故などによる油流出事故が発生しています。このような油流出事故が発生すると、火災の原因となるだけでなく、河川の環境汚染や生態系への影響、農業などに大きな影響を及ぼすこともあります。

また、環境汚染の拡大を防止するため、油の回収、水路の清掃などが必要となり、これらの作業にかかる費用は原因者の負担となります。

市民・事業者の皆さんには、油類を流出した場合や油類が流れている現場を発見した場合は、すぐに市または消防署へ連絡いただきますようお願いします。

■屋外で灯油を給油するときは、目を離さず、容器から溢れないようにしましょう。

■灯油タンクに亀裂や破損がないか点検しましょう。

■不要になった灯油は用水路や側溝に流すことなく、販売店にご相談いただくなど適 切に処分しましょう。 |

|

問合せ

環境政策課 環境政策係 TEL.551-0336 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|