市役所の所在地は栗東市安養寺、博物館は栗東市小野。安養寺や小野は趦大字趦という単位で、市内の大字は概ね江戸時代の村の範囲と重なります。今回は、江戸時代から明治時代にかけて、村、つまり現在の大字の境界が動いた事例を紹介します。

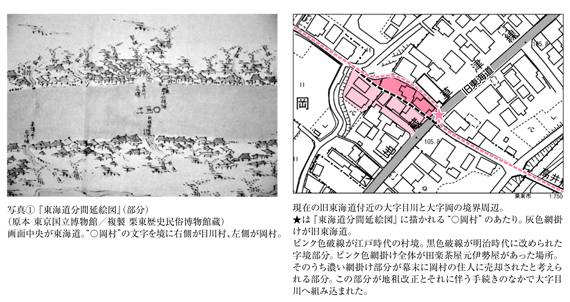

境界が動いたのは、大字目川と岡の間です。江戸時代の目川村、岡村は村のなかを通過する東海道に沿って家が立ち並ぶ村でした。江戸幕府が作成し、東海道と沿道の様子を詳細に描いた『東海道分間延絵図』で、目川村と岡村の境界を見てみましょう。(写真①)東海道のなかに趦〇岡村趦と記されています。ここが村境で、それぞれ南北に小道があり、この小道が目川村と岡村を隔てていました。画面に向かって右側が目川村、左側が岡村ですが、小道に接して岡村側に趦目川立場 趦の文字が記されています。ここは東海道の休憩所 目川立場という場所で、ちょうど村境にあったためか、岡村のうちにあるにも関わらずこの名称が付されています。書き間違いなのではという疑念も生じますが、ここでは岡村の住人が田楽豆腐を供する茶屋、元伊勢屋を営んでいる記録があり、間違いなく岡村の範囲として管理されています。元伊勢屋は幕末になると茶屋の一部を目川村の住人に売却しました。このとき売却された部分というのが、ちょうど目川村と岡村の境界に接する部分でした。

幕末から明治へ時代が変わると、趦地租改正趦という税制改革が行われます。このとき一筆ごとの土地の所有者を明確にすることと、村の境界を明確にすることなどが必要になりました。目川村の住人が岡村の元伊勢屋から購入した土地は、村境に位置していたことから、目川村の領域へと組み込まれ、江戸時代以来の村境はこのとき岡村側に動き、現在まで続く村境(大字境)が成立したのです。

目川村の村境に関してはもうひとつ不思議なことがあります。江戸時代、目川村は東目川村、西目川村に分かれていました。ところがこの東西の目川村の境界がどこにあるかを示した史料はこれまで確認されておらず、地元でも知る人はありません。この謎は、小地域展「目川の歴史と文化」のなかでお話しするとしましょう。

小地域展「目川の歴史と文化」の詳細はこちらを参照 |

|

問合せ

歴史民俗博物館 TEL.554-2733 FAX.554-2755 |

|