○栗東市職員研修規程

平成11年3月12日

訓令第2号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

栗東町職員研修規程(昭和51年栗東町訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 集合研修(第10条―第15条)

第3章 派遣研修(第16条―第18条)

第4章 自主研修(第19条)

第5章 職場研修(第20条―第25条)

第6章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定により住民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた職員を養成するために実施する研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員に職務の遂行と密接な関係のある又は将来必要と認められる知識及び技能を修得させ、能力、資質等を向上させるため、合理的な基準に基づきすべての職員にその機会を与えるよう計画し、実施されなければならない。

2 研修は、人材育成の面において、各研修の特性を踏まえ、研修内容の充実を図り、個々の職員の能力開発に向け、取り組まなければならない。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 集合研修

(2) 派遣研修

(3) 自主研修

(4) 職場研修

(総括責任者)

第4条 総務部長は、研修の実施について総括責任者となり、毎年3月末までに翌年度の研修実施計画を定め、市長の承認を得なければならない。

(所属長の義務)

第5条 所属長は、常に所属職員の能力開発に努め、人材育成を推進するとともに、研修への参加の機会を与えなければならない。

2 所属長は、この規程に基づく研修が行われるときは、所属職員が研修に専念できるような適切な措置をとり、特に業務に支障がない限り、研修に参加させなければならない。

(研修生の服務規律等)

第6条 研修を受講する職員(以下「研修生」という。)は、その注意力を傾注し、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、その研修期間中、栗東市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年栗東町条例第8号)第2条第1号の規定により職務に専念する義務を免除する。

3 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき、又は傷病等により欠席、遅刻若しくは早退しようとするときは、その理由を明らかにし、総括責任者の承認を受けなければならない。

4 所定の研修を修了した職員は、速やかに文書により、その所属長を経由し、総括責任者に復命するとともに、研修修了後は、研修によって修得した知識、技能、態度等をあらゆる機会に発揮し、自己啓発に努めなければならない。

(研修効果の測定)

第7条 総括責任者は、必要に応じて、研修主に対し、レポート、アンケートその他の方法によって、研修効果の測定を行うことができる。

(委託による研修)

第8条 他の任命権者から、当該任命権者に属する職員の研修について委託を受けたときは、職員の研修と併せて実施することができる。

(研修の記録)

第9条 総括責任者は、職員の研修状況を明らかにするため、全ての職員についての研修記録を整備し、保管しなければならない。

3 研修記録は、総務部人事課において保管し、職員の研修状況を把握し、研修生推薦の資料とする。

第2章 集合研修

(集合研修の目的)

第10条 集合研修は、職員の基本的な、共通的な、及び一般的な知識並びに技能の向上を図るとともに、職場研修を補完し、自己啓発を喚起することを目的とする。

(集合研修の種類等)

第11条 集合研修の種類及び対象職員は、別表第1のとおりとする。ただし、本市以外からの派遣職員又は割愛職員を対象とするときは、市長が別に定めるものとする。

(集合研修実施責任者)

第12条 集合研修の実施については、人事課長が責任者(以下「集合研修実施責任者」という。)となり、集合研修実施責任者は総括責任者の命を受け、円滑な研修実施に努めなければならない。

(集合研修の服務規律等)

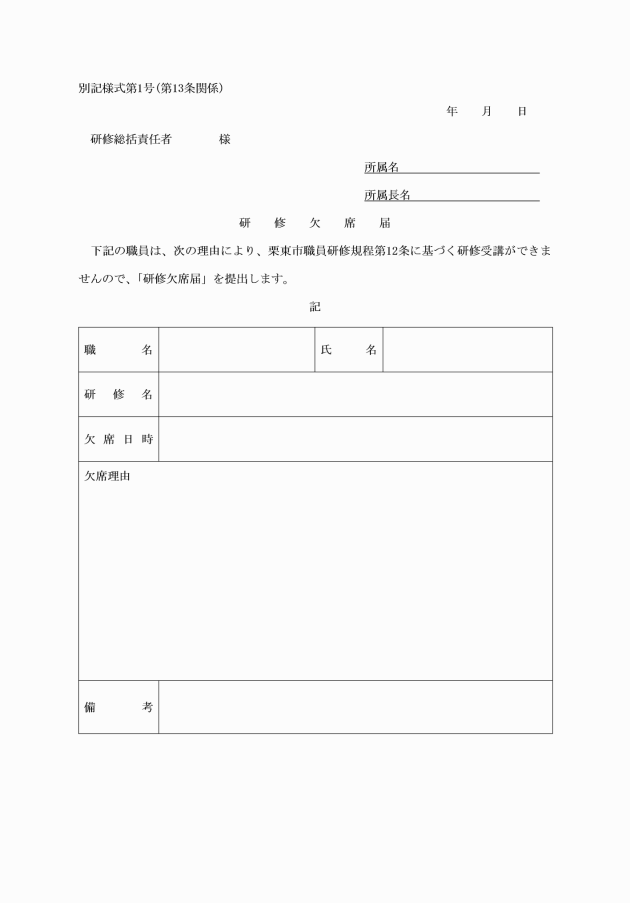

第13条 集合研修については、対象職員の全てが受講し、正当な理由なくして研修を拒否し、又はこれを欠席、遅刻若しくは早退してはならない。

2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき、傷病等により欠席、遅刻又は早退しようとするときは、その理由を明らかにし、総括責任者の承認を受けなければならない。

3 研修生が傷病等やむを得ない事情により当該研修を欠席又は早退する場合は、当該職員の所属長は、研修欠席届(別記様式第1号)を提出し、総括責任者の承認を受けなければならない。

4 研修生は、集合研修を欠席し、研修代替措置を求められた場合は、特別な理由がない限り応じなければならない。

5 研修担当者は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該研修生の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等、研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき。

(3) その他受講に支障があると認められるとき。

(欠席者への研修代替措置)

第14条 集合研修実施責任者は、研修欠席者に対して、特別な場合を除き、研修代替措置をとることができる。

(集合研修結果の報告)

第15条 集合研修実施責任者は、所定の研修を修了したときは、その都度研修結果を総括責任者に報告し、かつ、必要な事項を所属長に通知しなければならない。

第3章 派遣研修

(派遣研修の目的)

第16条 派遣研修は、常に新しい知識、技能、態度等を保持し、職員としての基本的な、共通的な、及び一般的な知識並びに技能の向上を図り、人材を育成することを目的とする。

(派遣研修の種類等)

第17条 派遣研修の種類及び対象職員は、別表第2のとおりとする。ただし、本市以外からの派遣職員又は割愛職員を対象とするときは、市長が別に定めるものとする。

(研修生の選考)

第18条 別表第2に規定する派遣先のうち、各課派遣研修を除く派遣先への研修生については、所属長の推薦した職員又は所属長の同意に基づき公募された職員の中から、総括責任者が選考し、市長が命ずるものとする。この場合において、総括責任者はその選考に関し、受講を希望する者よりレポートの提出を命じることができる。

2 別表第2に規定する派遣先のうち、各課派遣研修への研修生については、所属長が選考し、総括責任者が命ずるものとする。

第4章 自主研修

(自主研修)

第19条 自主研修は、全ての職員が、その責務として、常に自ら、その人格及び教養の向上を図るとともに、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を育て人材育成を図るべく、自己啓発を助長させるために行うものとする。

2 市長は、別に定めるところにより、先進地等自主研修に対して、助成を行うことができるものとする。

第5章 職場研修

(職場研修の目的)

第20条 職場研修は、各所属における日常の執務を通じ、公務能率の向上及び職場環境の確保を図り、人間関係の活性化を図るために行うものとする。

(職場研修の種類及び課題)

第21条 職場研修の種類は、次に掲げるものとし、必要な事項は別に定める。

(1) 定例職場研修 毎月定例日を設けて行うもの

(2) 臨時職場研修 日常の職務執行において、その都度、問題解決を図るために行うもの

(3) 人権問題職場研修 各職場において、人権問題や関係問題を深く学習し、早期解決に向け取り組むもの

2 職場研修の課題は、概ね次のとおりとする。

(1) 服務の向上(接遇等)

(2) 職員の能力開発(専門知識及び技能習得を含む。)

(3) 職場改善

(4) 業務改善

(5) 人権問題

(6) その他職場の実情に応じて必要と認められるもの

3 総括責任者は、必要のあるときは、全職場に統一課題を提示して職場研修を行わせることができる。

(令7訓令4・一部改正)

(職場研修実施責任者)

第22条 職場研修の実施については、各所属長が責任者(以下「職場研修実施責任者」という。)となり、職場研修実施責任者は、第4条に規定する総括責任者の命を受け、円滑な研修の実施に努めなければならない。

2 職場研修実施責任者は、会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定するものをいう。以下同じ。)に対しても本趣旨が十分生かされるように努めることとし、必要に応じて、当該職員に職場研修を受けさせるものとする。

(職場研修推進員)

第23条 職場研修を計画的かつ効率的に行うため、職場研修推進員(以下「研修推進員」という。)を置く。

2 研修推進員は、係長又は係長に準ずる者のうちから、職場研修実施責任者が指名する者をもって充てる。

3 研修推進員は、職場研修実施責任者に協力しながら、職場の問題解決のために、研修の実施に積極的に努めなくてはならない。

(職場研修計画)

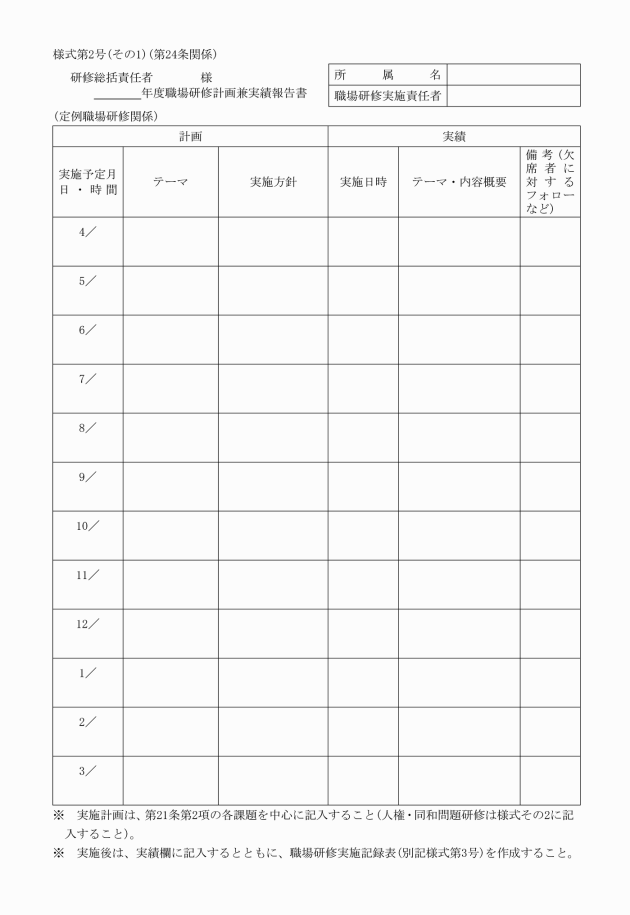

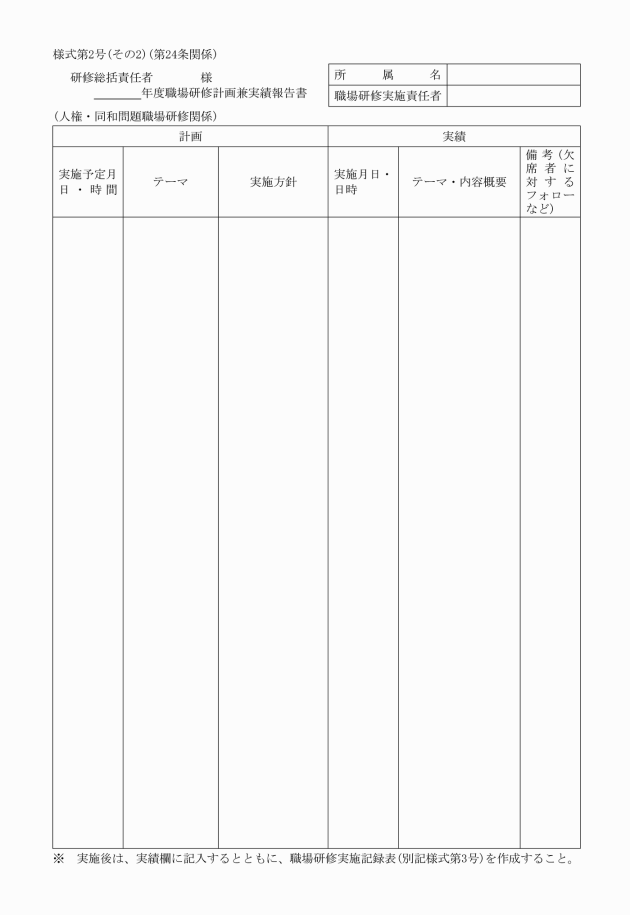

第24条 職場研修実施責任者は、職場研修を計画的、かつ、効率的に行うために、総括責任者の指定する研修において、職場の年間テーマ、実施方法、日程等について、研修推進員と協議のうえ、職場研修計画兼実績報告書(別記様式第2号。以下「計画兼実績報告書」という。)を作成し、これに基づき実施しなければならない。

2 総括責任者は、必要に応じて、計画兼実績報告書の提出を命じることができる。

(研修実施記録)

第25条 職場研修実施責任者は、研修実施の都度、その内容を記録するものとする。

2 総括責任者は、必要に応じて、前項の規定による記録の提出を命じることができる。

(令7訓令14・一部改正)

第6章 補則

(その他)

第26条 その他研修事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月15日訓令第7号)

この訓令は、平成16年6月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附則(平成22年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年5月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

附則(令和3年7月20日訓令第4号)

この訓令は、令和3年7月20日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第2号)抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(栗東市職員研修規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の栗東市職員研修規程別表第1の規定を適用する。

附則(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月23日訓令第7号)

この訓令は、令和5年6月23日から施行する。

附則(令和6年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(令6訓令6・令7訓令4・一部改正)

集合研修の種類

種類 | 区分 | 対象職員 |

階層別研修 | 部・次長級職員 | 部長級及び次長級 |

課長級職員 | 課長級及び課長級の園長 | |

課長補佐級職員 | 課長補佐級及び課長補佐級の園長 | |

係長級職員 | 係長、主幹、係長級の主任保育士及び主任教諭並びに主幹保育教諭 | |

主査級職員 | 主査 係長級以外の主任保育士及び主任教諭並びに主任保育教諭並びに在職年数が10年以上の保健師、管理栄養士、理学療法士及び歯科衛生士 | |

主事級職員 | 主事及び技師 在職年数が3年以上10年未満の保育士、教諭、保育教諭、保健師、管理栄養士、理学療法士及び歯科衛生士 | |

主事補級職員 | 主事補及び技師補 在職年数が3年未満の保育士、教諭、保育教諭、保健師、管理栄養士、理学療法士及び歯科衛生士 | |

新規採用職員 | 新規採用職員及び新規採用予定者 | |

現業職員 | 事務補助員及び技術員 | |

会計年度任用職員 | 会計年度任用職員 | |

定年前再任用短時間勤務職員 | 課長補佐級以上の職位の者を含む定年前再任用短時間勤務職員 | |

共通能力研修 | 全職員又は市長が別に定める職員 | |

特別研修 | 市長が別に定める職員 | |

人権問題研修 | 全職員 | |

別表第2(第17条関係)

派遣研修の種類

種類 | 対象職員等 |

自治大学校 | 係長級以上の職員 その他市長が命ずる職員 |

市町村職員中央研修所 | 担当職員及び幹部職員 その他市長が命ずる職員 |

全国市町村国際文化研修所 | 担当職員及び幹部職員 その他市長が命ずる職員 |

滋賀県市町村職員研修センター | 市長が別に定める職員 その他市長が命ずる職員 |

各課派遣研修 | 所属長が選考し、総括責任者が命ずる職員 |

その他派遣研修 | 市長が命ずる職員 |

(令6訓令6・一部改正)