○栗東市子育て世帯訪問支援(育児・家事支援)事業実施要綱

令和6年2月1日

告示第1004号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯訪問支援事業(児童虐待のリスクが高い家庭その他の養育支援が必要な家庭に訪問支援員を派遣し、家事及び育児の支援を行う事業。以下「支援事業」という。)を実施することにより、当該家庭での児童虐待の発生を予防し、適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(支援事業の対象者)

第2条 支援事業の対象者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項の児童をいう。以下同じ。)及びその養育者(以下これらを「支援対象者」という。)であって、他の制度により同様の支援を受けることが困難なものとする。

(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事その他の生活環境について不適切な養育状態にある家庭、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれらに該当するおそれのある家庭

(3) 若年妊婦その他の出産後の養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) 本来大人が担うと想定されている家事、家族の世話等を日常的かつ長期的に行っている児童がいる家庭

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による訪問介護、居宅介護等の公的サービスを利用していない家庭

(6) その他市長が特に支援が必要と認める家庭

2 市長は、支援対象者の属する家庭に次の各号のいずれかに該当する者があるときは、当該家庭に訪問支援員を派遣しない。

(1) 感染症に罹患している者又は感染症に罹患しているおそれのある者

(2) 暴行、脅迫等により訪問支援員に危害を与えるおそれのある者

(支援事業の委託)

第3条 市は、訪問支援員を派遣する家庭の選定及び派遣内容の決定を除き、支援事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。

(委託事業者の要件)

第4条 委託事業者の要件は、法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 県内に事業所を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者

ア 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している者

イ 介護保険法第70条第1項の規定により訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている者

ウ 障害者総合支援法第36条第1項の規定により居宅介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 市の競争入札における指名停止措置を受けている者

(3) 国税及び地方税を滞納している者

(令7告示1026・一部改正)

(訪問支援員の要件)

第5条 訪問支援員の要件は、育児又は家事に関する援助を適切に実行する能力を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護福祉士の資格を有する者

(2) 実務者研修課程を修了した者

(3) 介護職員初任者研修課程を修了した者

(4) 介護職員基礎研修課程を修了した者

(5) 訪問介護員養成研修2級以上の課程を修了した者

(6) 居宅介護職員初任者研修課程を修了した者

(7) 居宅介護従業者養成研修2級以上の課程を修了した者

(8) 生活援助従事者研修課程を修了した者

(9) 居宅介護従業者基礎研修課程を修了した者

(10) 重度訪問介護従業者養成研修課程を修了した者

(11) 介護予防・生活支援員養成研修課程を修了した者

(12) 看護師又は准看護師の資格を有する者

(13) 保育士の資格を有する者

(14) 子育て支援員研修課程を修了した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、訪問支援員の要件に該当しないものとする。

ア 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

イ 児童福祉法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の児童虐待又は児童福祉法第33条の10の被措置児童等虐待を行った者

(令7告示1054・一部改正)

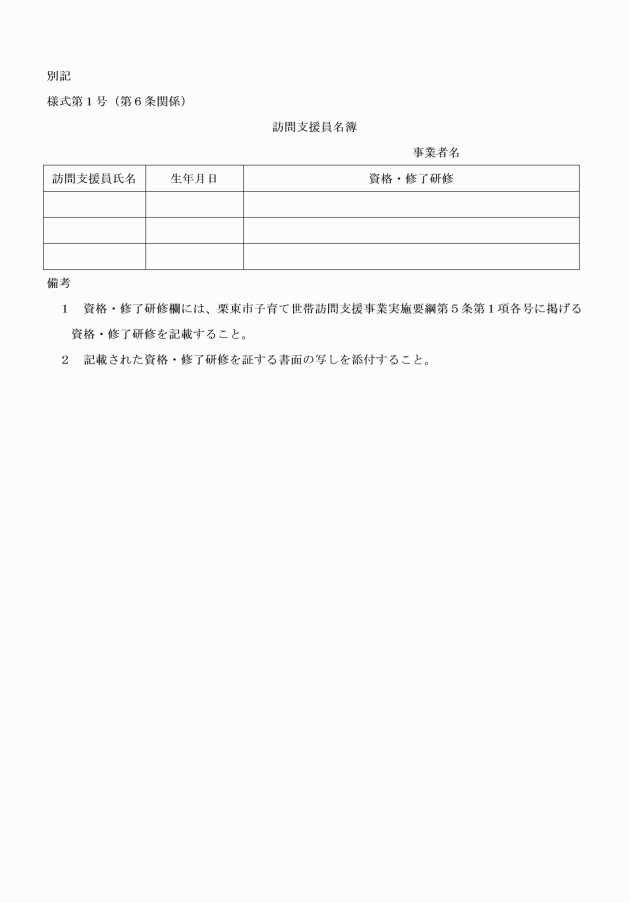

(訪問支援員の届出)

第6条 委託事業者は、あらかじめ、訪問支援員名簿(別記様式第1号)を作成し、市に届け出なければならない。

(保険加入)

第7条 委託事業者は、訪問支援中の事故に備え、賠償責任の保険に加入しなければならない。

(研修等)

第8条 委託事業者は、訪問支援員に対して訪問支援の目的並びに支援内容及び支援の方法について必要な研修を行い、常に訪問支援員の資質及び技能の向上に努めなければならない。

2 訪問支援員は、自らの資質及び技能の向上を図るため、各種研修会等に積極的に参加するよう努めなければならない。

(関係機関等との連携)

第9条 委託事業者は、市との連携を緊密にし、支援事業の効果的な実施を図るため、市が開催する要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議に参加しなければならない。

2 市及び委託事業者は、必要に応じて、支援対象者の主治医その他の関係機関との連携を図るものとする。

(支援事業の実施)

第10条 委託事業者は、訪問支援員を支援対象者の家庭に派遣し、家庭の状況に応じて次に掲げる支援を実施する。

(1) 家事支援

ア 食事の準備及び後片付け

イ 住居の清掃及び整理整頓

ウ 衣類の洗濯及び補修

エ 生活必需品の買物

オ 兄弟・姉妹の世話

カ その他家事に関して日常的に必要な支援

(2) 育児支援

ア 授乳及び食事の介助

イ おむつ交換及び排泄

ウ 衣服の着脱

エ 入浴(沐浴)補助

オ 保育園等への送迎(原則徒歩圏内とする。ただし、支援対象者が交通費を負担する場合は、その限りでない。)

カ その他育児に関して日常的に必要な支援

(3) 子育てに関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言

(4) 子育て支援施策に関する情報提供

(訪問支援員の派遣期間)

第11条 訪問支援員の派遣期間は、原則として6箇月以内とする。ただし、特別な理由があると認める場合は、市長は、派遣期間を延長するものとする。

(訪問支援員の派遣場所及び派遣時間)

第12条 訪問支援員の派遣場所は、支援対象者の居宅又は支援を必要とする場所とする。

2 訪問支援員の派遣時間は、午前7時から午後7時までの間で、1日当たり1回とする。

3 1回当たりの派遣時間は1時間を基本とし、2時間を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市と委託事業者との協議により、1日当たり2回以上の派遣及び1日当たり2時間を超える派遣を行うものとする。

4 1月当たりの派遣時間は、1世帯につき30時間を上限とする。ただし、市長が必要と認めたときは、1月当たり30時間を超える派遣を行うものとする。

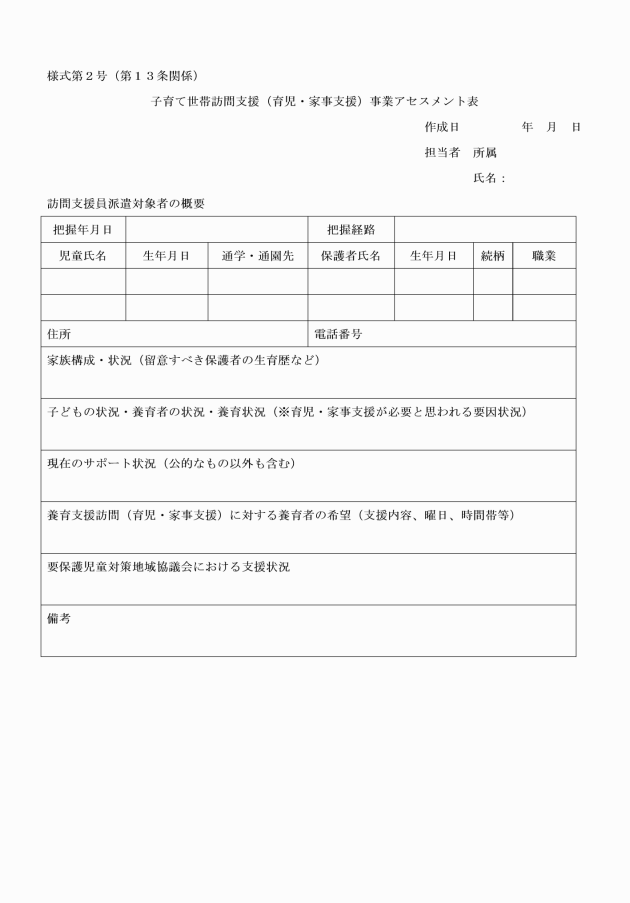

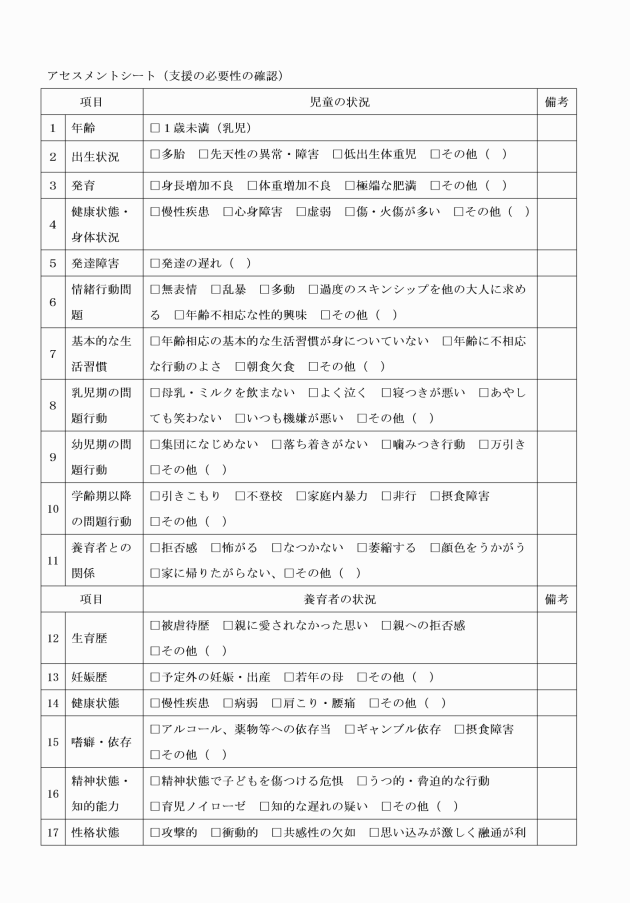

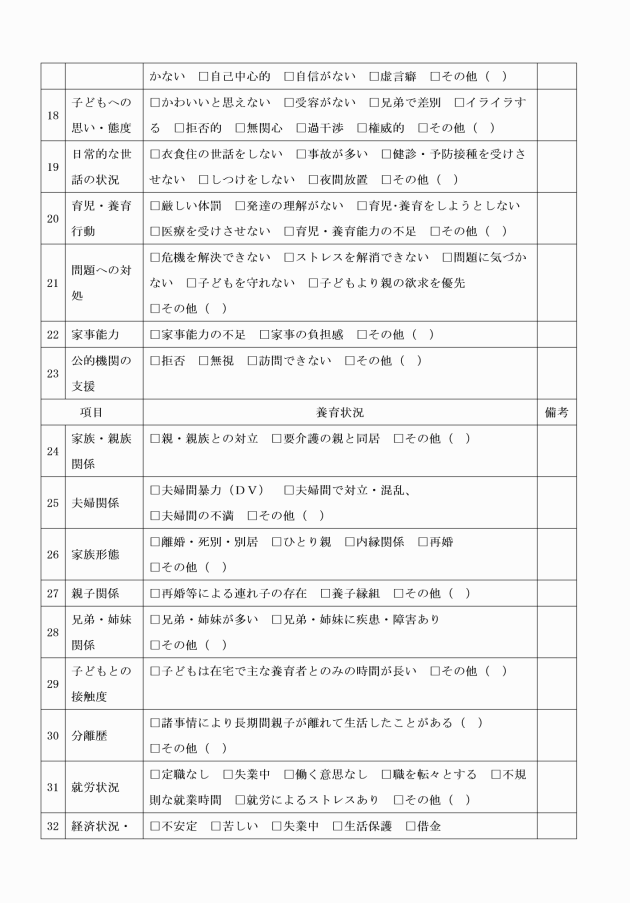

(支援対象者の選定)

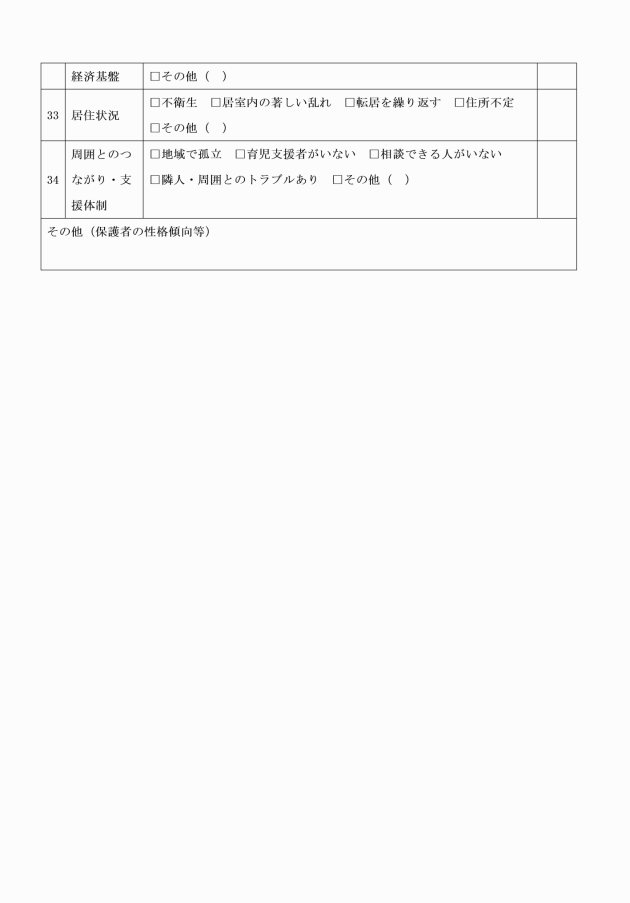

第13条 市長は、支援対象者の選定に当たっては、子育て世帯訪問支援(育児・家事支援)事業アセスメント表(別記様式第2号)を作成し、当該派遣対象者に係る支援の必要性を確認する。

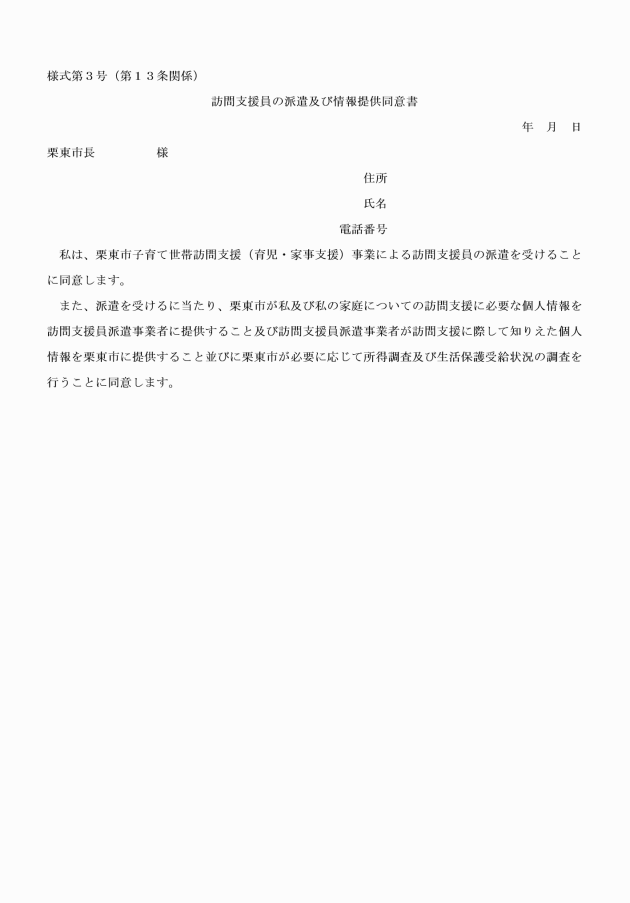

2 市長は、選定した支援対象者に対し、支援事業の趣旨及び支援の必要性を説明し、訪問支援員の派遣及び情報提供同意書(別記様式第3号)の提出を求める。

3 支援対象者は、訪問支援員の派遣及び情報提供同意書の提出を承諾したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事項を市が調査することに同意したときは、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)であるときは、その旨を証する書類

(2) 世帯全員の市町村民税の課税証明書又は非課税証明書(直近の年度のものに限る。)

(支援計画の作成)

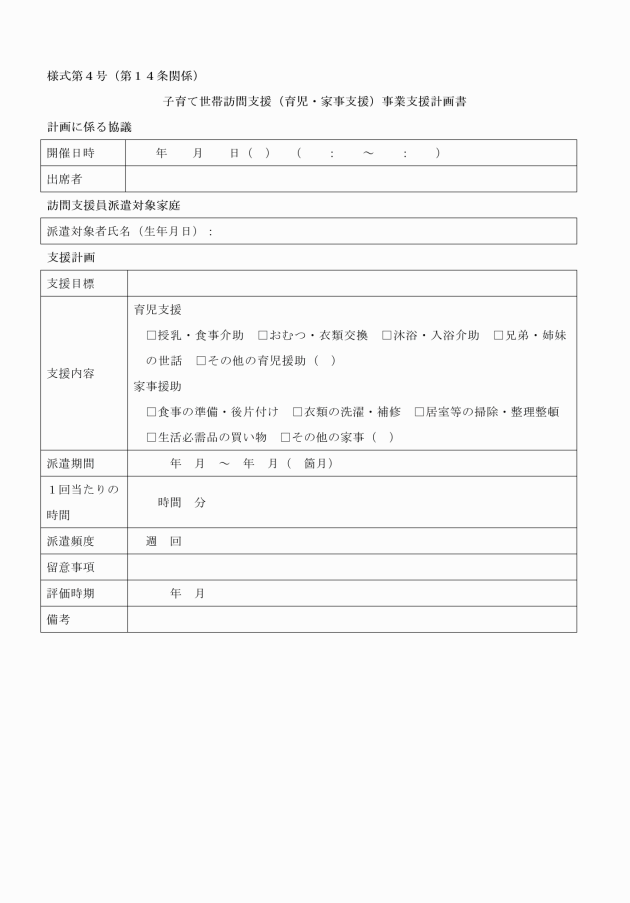

第14条 市長は、支援対象者に係る支援目標、派遣内容等を定めた支援計画を子育て世帯訪問支援(育児・家事支援)事業支援計画書(別記様式第4号)により作成し、当該支援対象者に支援計画の内容を説明し、これの同意を得るものとする。

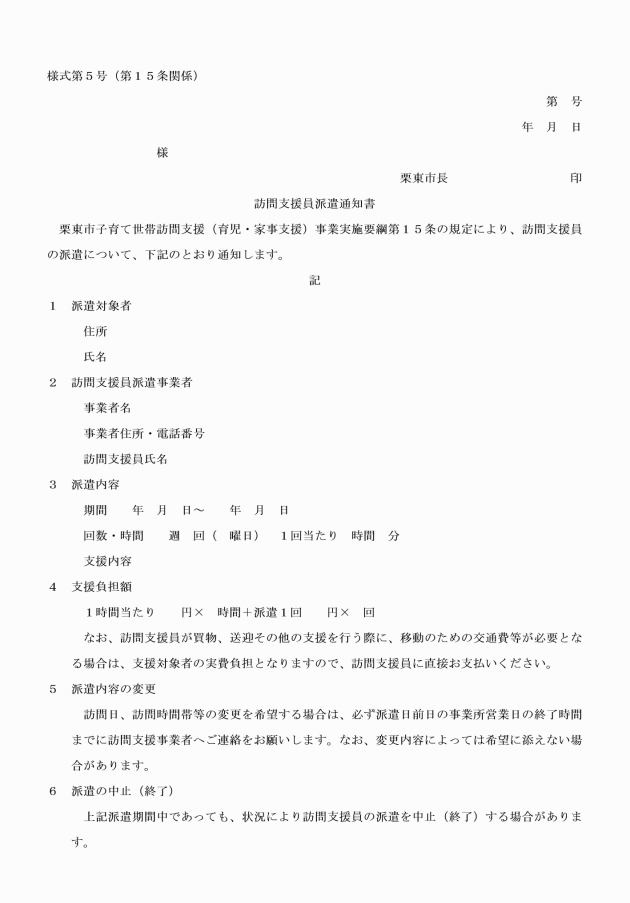

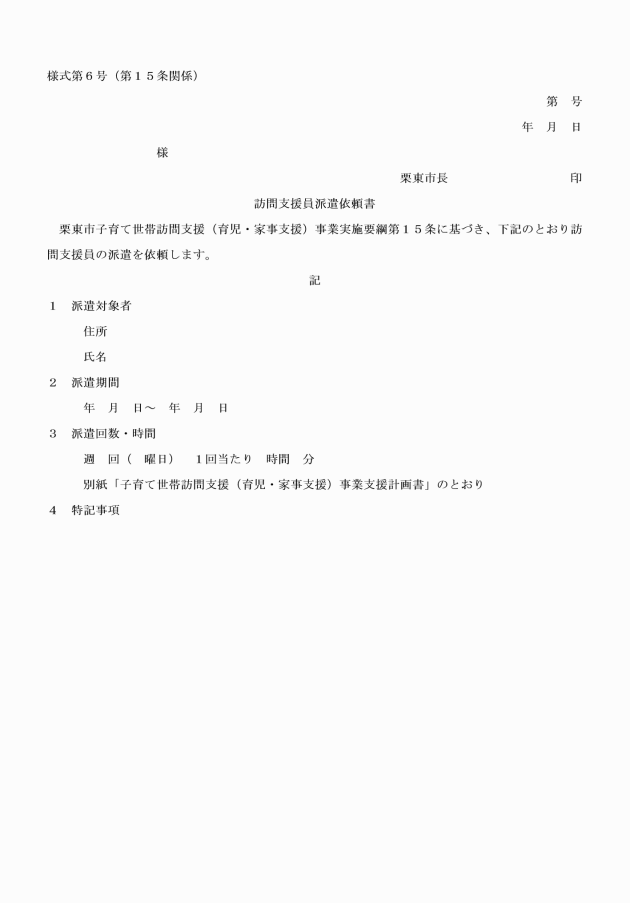

(訪問支援員の派遣)

第16条 前条の規定により訪問支援員の派遣の指示を受けた委託事業者は、当該支援対象者と支援内容の詳細について打ち合わせを行ったうえで、訪問支援員の派遣を開始する。

(派遣内容の変更)

第17条 支援対象者は、あらかじめ決められた派遣日時又は支援内容を変更する必要が生じたときは、当該派遣予定日の前日までに委託事業者へ連絡しなければならない。

2 委託事業者は、前項の規定による連絡を受けたときは、直ちに市と協議のうえ、支援計画の定める範囲内において派遣日時又は支援内容を変更するものとする。

3 やむを得ない事由により緊急に派遣日時又は支援内容を変更する必要が生じたときは、前2項の規定にかかわらず、委託事業者は、緊急対応に必要な限度において、派遣日時又は支援内容を変更することができる。この場合において、派遣事業者は、速やかに市長へ報告しなければならない。

(支援計画の変更)

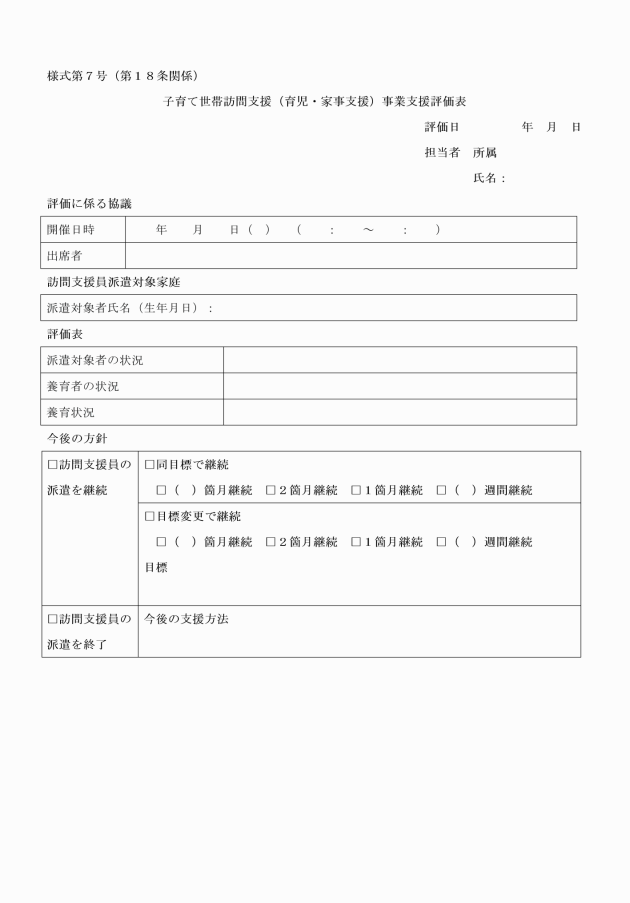

第18条 市長は、訪問支援員の派遣状況及び支援対象者の状況を随時確認したうえで、3箇月毎に子育て世帯訪問支援(育児・家事支援)事業支援評価表(別記様式第7号)を作成し、必要に応じ、支援計画を変更する。

2 市長は、支援計画を変更したときは、支援対象者に対し、変更の内容及び理由を説明し、その同意を得るとともに、速やかに委託事業者に連絡する。

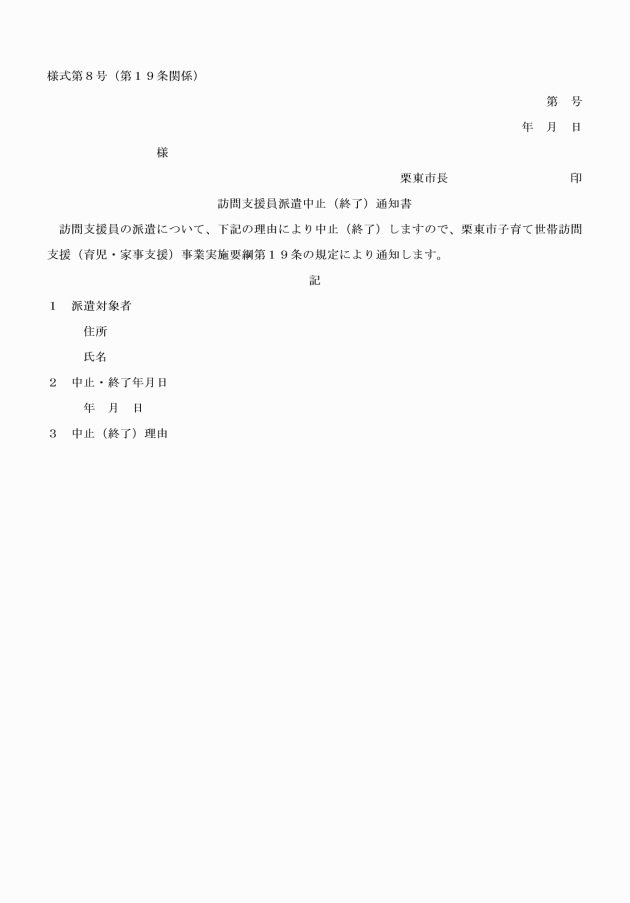

(派遣の中止又は終了)

第19条 市長は、訪問支援員の派遣を中止又は終了するときは、訪問支援員派遣中止(終了)通知書(別記様式第8号)により支援対象者に通知するとともに、速やかに委託事業者に連絡する。

(負担金等)

第20条 支援対象者は、支援に係る負担金として、派遣1回につき300円を委託事業者に支払うものとする。ただし、市町村民税所得割課税額が77,200円未満の世帯及び初回利用日から3箇月以内の世帯は、負担金の支払いを免除する。

2 支援対象者は、前項の規定に定めるもののほか、訪問支援員が支援を行うために必要な交通費その他の実費相当額を委託事業者に支払うものとする。

(支援対象者の責務)

第21条 支援対象者は、支援事業の目的を理解し、訪問支援員の円滑な業務遂行に協力するものとする。

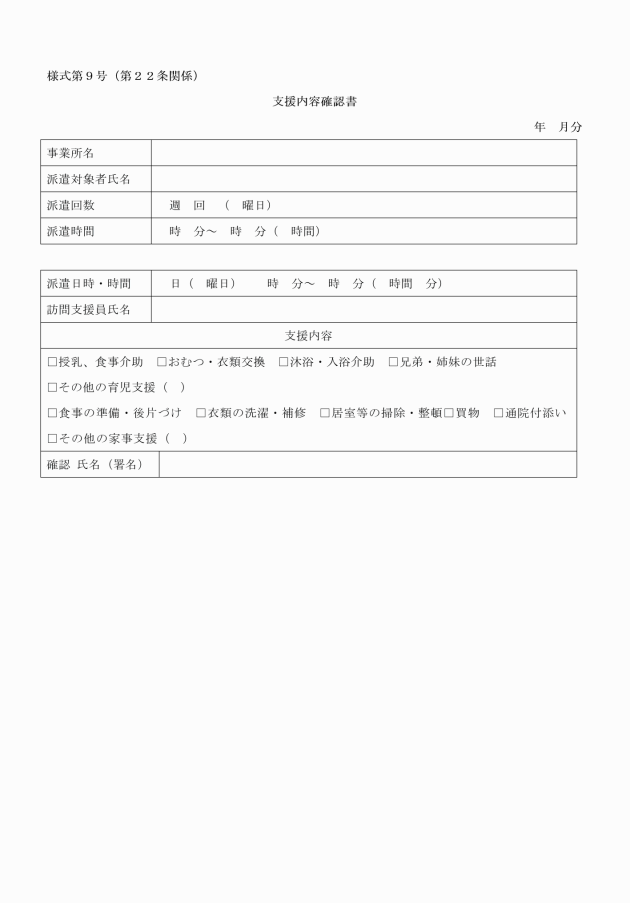

(身分証明書の携行及び履行確認)

第22条 訪問支援員は、支援を行う際には常に委託事業者が発行する身分証明書を携行しなければならない。

2 訪問支援員は、支援を行ったときは、その都度、支援内容確認書(別記様式第9号)により支援対象者から履行確認を受けるものとする。

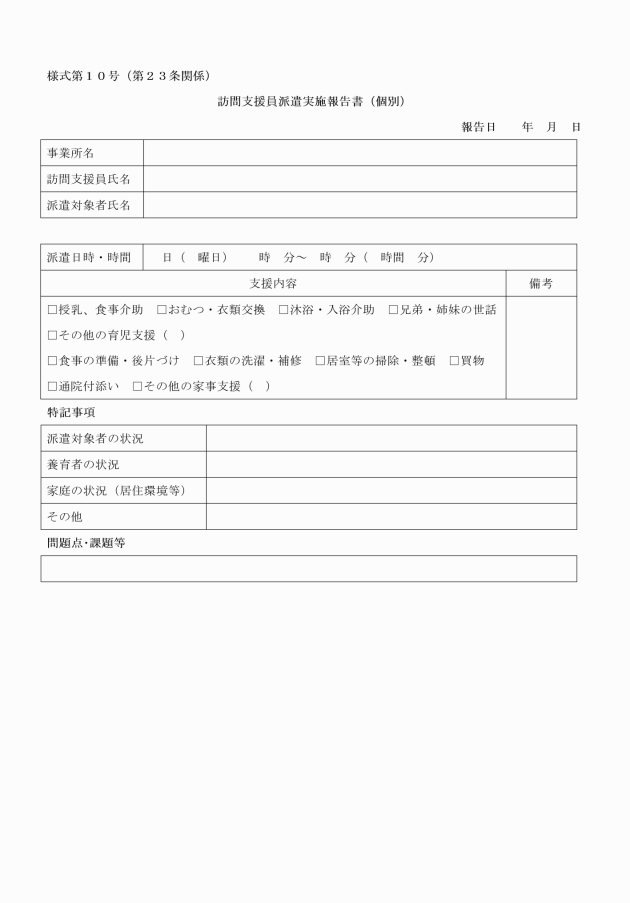

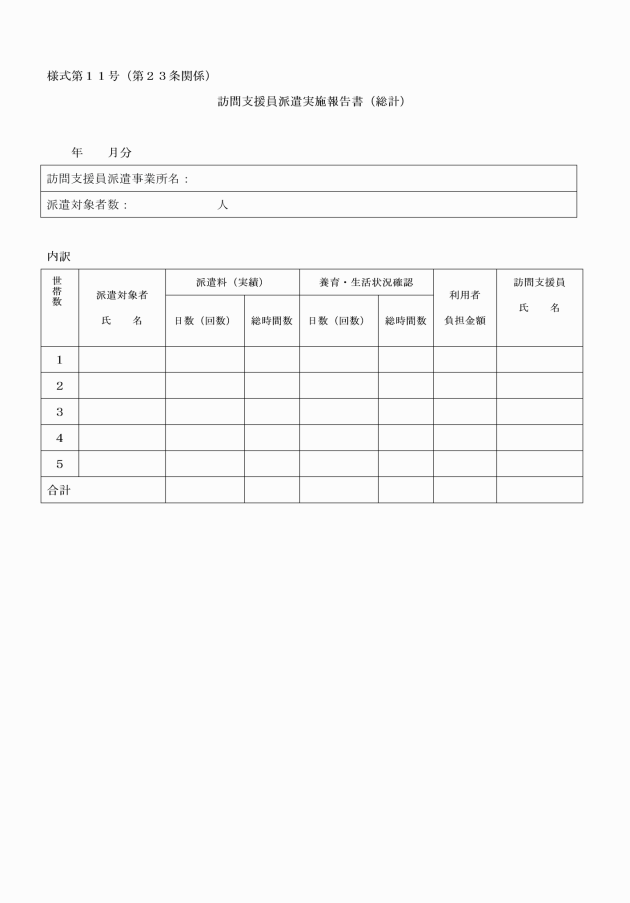

(帳票の整備等)

第24条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、訪問支援員に関する記録その他必要と認める帳票等を整備し、毎年度の業務完了後5年間これを保管しておかなければならない。

2 市長は、委託事業者に対し、帳票等の提出又は派遣内容の確認等について、必要な調査を実施するものとする。

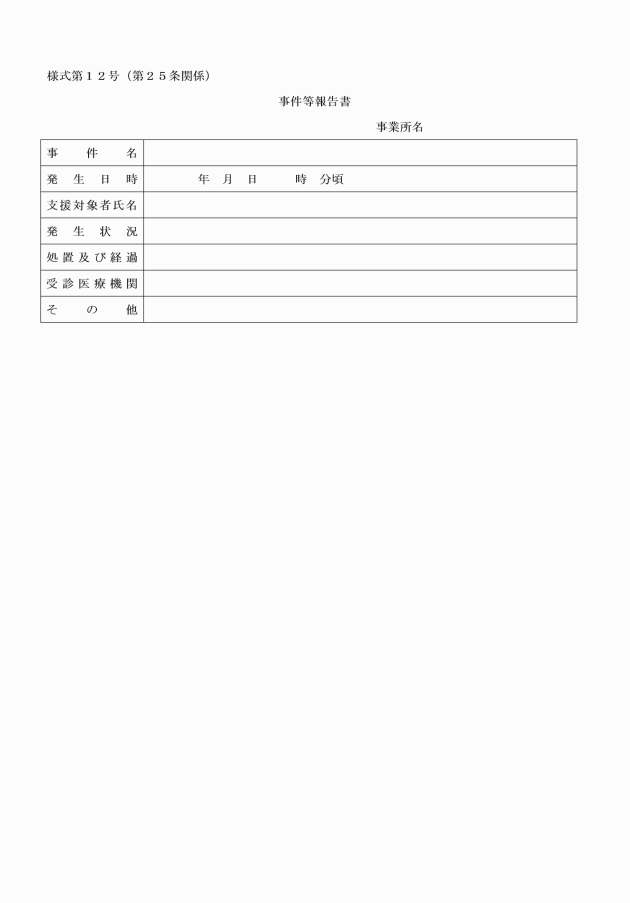

(事故発生時の対応)

第25条 委託事業者は、支援実施時に事件、事故等が発生したときは、必要な措置を講じるとともに、速やかに、事件等報告書(別記様式第12号)により市長に報告しなければならない。

2 委託事業者は、前項の事故の状況及び措置の内容を記録しなければならない。

3 委託事業者は、事故発生時の対応について、あらかじめマニュアルを作成しなければならない。

(守秘義務)

第26条 委託事業者及びその従業員は、委託事業の実施により知りえた個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。委託契約が終了した後においても、同様とする。

(その他)

第27条 この要綱に定めるもののほか、委託事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日告示第1026号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月30日告示第1054号)抄

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用は、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。