�@�����Q�N�i�P�R�U�X�j�ɌI���S�͕Ӂi�I���s��Ӂj�Ő��܂ꂽ��ꟁi�P�R�U�X�`�P�S�S�X�j�́A�����̋ߍ]���i���ꌧ�j�ł̏�y���̔��W�ɍv���������m�ł��B�X�Ŕ�b�R�ɓo��A�C�s�̖��A�u�@��v�Ƃ����ʂ���Ꟃ́A�ΎR���ɎQ�Ă��Ă��鎞�Ɍ����������������ɏ�y���ɋA�˂��܂����B���̌�A�����R�ɓo���ċ������̈���ɏV�Ƃ������������сA��y���̋���������悤�ɂȂ�����Ꟃ̂��Ƃɂ́A�����̐l�X���K�ꂽ�ƌ����܂��B

�@�����̋������͏��l���E�̒n�Ƃ���Ă������Ƃ���A��y���̋��������L�߂����ƍl������Ꟃ́A�����R�̘[�ł��铌��ɂ����������т܂����B���̑����́A��Ɉ���Ɏ��Ɩ��t�����A�ߍ]�̏�y���̒��S�I�Ȓn�ʂ�z���Ă������ƂƂȂ�܂��B�V�������ڑO�ɍT�����D�c�M���i�P�T�R�S�`�W�Q�j�ɂ��A���y�̏@���J���ꂽ���ƂŁA����Ɏ��̒n�ʂ͎����܂����A���̌���A����݂̂Ȃ炸���Ӓn��̏�y���M�̒��j�I�Ȉʒu�t����ۂ������܂����B

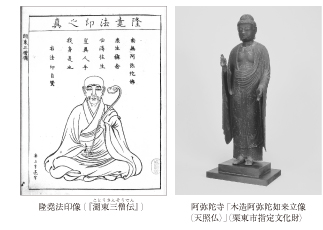

�@���̂悤�ȗ��j��������Ɏ��́A�u�V�ƕ��v�ƌĂ��ؑ�����ɔ@�������i�I���s�w�蕶�����j��{���Ƃ��Ă��܂��B���̕����́A��Ꟃ��ɐ��_�{�ɎQ�Ă��Ă���ۂɓV�Ƒ�_��������������̂Ƃ���A�ߍ]�ւ̋A�H�Ɍ�����������Ƃ��������`���������ēV�ƕ��ƌĂ�Ă��܂��B�������̂��͕̂����������̂��̂ł����A�\�ʂ̐���グ�ʐF�͗�Ꟃ�������������Ɏ{���ꂽ���̂ƍl�����܂��B���������ۂɌ}������A����Ɏ��̖{���Ƃ��Ď��`���Ă����̂ł��傤�B���݂́A�I�����j���������قɊ������Ă��܂����A�܂ɐG��ēW������A�n��Ŏ���Ă����M�̋P�������ɓ`���Ă��܂��B �@���̂悤�ȗ��j��������Ɏ��́A�u�V�ƕ��v�ƌĂ��ؑ�����ɔ@�������i�I���s�w�蕶�����j��{���Ƃ��Ă��܂��B���̕����́A��Ꟃ��ɐ��_�{�ɎQ�Ă��Ă���ۂɓV�Ƒ�_��������������̂Ƃ���A�ߍ]�ւ̋A�H�Ɍ�����������Ƃ��������`���������ēV�ƕ��ƌĂ�Ă��܂��B�������̂��͕̂����������̂��̂ł����A�\�ʂ̐���グ�ʐF�͗�Ꟃ�������������Ɏ{���ꂽ���̂ƍl�����܂��B���������ۂɌ}������A����Ɏ��̖{���Ƃ��Ď��`���Ă����̂ł��傤�B���݂́A�I�����j���������قɊ������Ă��܂����A�܂ɐG��ēW������A�n��Ŏ���Ă����M�̋P�������ɓ`���Ă��܂��B

���ʎj�W���u�I���̗��j�Ɩ����v�i��P�W�����j�ŁA����Ɏ��u�ؑ�����ɔ@�������i�V�ƕ��j�v�i�I���s�w�蕶�����j��W�����Ă��܂��B�Q��24��(�x)�܂ŁB |