3月1日~3月8日は「女性の健康週間」

積極的に健診を受けましょう! |

| 女性は、家事や育児や家族の心配をしても、自分のこととなると、「今は元気だから」「必要なら病院へ行くから」と、つい自分のことを後回しにしがちです。しかし、あなたを含め家族一人ひとりが健康だからこそ、安心して暮らせるのです。健康な今だからこそ、“健康診査”や“がん検診”を受けて、自信を持って安心して過ごしてください! |

| ●“健康診査”は「目で見るあなたの健康」 |

健康診査(健診)で、医師から「今は治療が必要な病気はない」と言われると、安心する人が多いでしょう。しかし、健診は病気を見つけると同時に、将来起こりそうな病気を予測し、予防することも重要な目的です。特に、生活習慣病の多くは、日ごろの生活習慣の積み重ねによって徐々に引き起こされる病気です。そこで、自分の検査数値が正常値のどの位置にあるのか、正常値からどのくらい外れているのか、年々どのように変化してきているのかをご自身で見てください。正常値から徐々に外れるような変化をしてきているようなら、自分の生活習慣を見直すきっかけとして活用してください。

平成20年から、医療保険者が40歳以上の加入者に『特定健診(注)』を実施することが義務づけられました。39歳以下の人については医療保険者による健康診査は義務づけられていないことから、市では、健診の受診機会がない人を対象に、特定健診に準じた内容で『プレ特定健診』を実施しています。

(注)【特定健診】…メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上を併せ持った状態)に着目した健康診査です。生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積が原因となっていることが多く、肥満に加えて、高血糖、高血圧といった状態が重複した場合には、脳血管疾患などの発症リスクが高くなります。このことから、内臓脂肪の蓄積を把握し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的としています。 |

|

■健康づくりに取り組み始めたきっかけは?

一昨年に受けた特定健診でメタボリックシンドロームと判定され、市が実施している「フレッシュ変身セミナー」に参加することにしました。病気の症状が出ないうちに、自分の健康をつくっておきたいと思い、以前から筋力トレーニングなどは少ししていたのですが、セミナーで、食事と運動を組み合わせて体重をコントロールすることを学んだことがきっかけで、本格的に健康づくりに取り組むようになりました。

■どのようなことに取り組んでいますか?

毎日1時間半くらい歩いています。また、冷蔵庫にカロリー一覧表を貼って、カロリーやバランスを考えた食事を心掛けています。振り返ると、以前はよく間食を食べ、空腹のときがありませんでした。今では、菓子のパッケージに書いてあるカロリーを見て、食べるのを思いとどまっています。そして、毎日体重を量り、記録を付けています。

■取り組みの成果はいかがですか?

1年半で体重を約10kg減らすことができました。以前は、動悸や息切れがよくあったのですが、体が軽くなったおかげか動きやすくなり、動悸・息切れもなくなりました。以前はひどかった肩こりも改善しました。久しぶりに会う人に、「Oさん、変わったね」と言われるとうれしいです。もう少し体重を減らせるよう、引き続き取り組んでいきたいです。 |

|

●「がん」は特別な病気ではありません |

がんにならないように、禁煙をはじめ、食生活の見直し、運動不足の解消などの生活習慣を心掛けることはとても大切なことです。しかし、そうしたことを心掛けていても、がんにならないとは言い切れません。

自分はがんでなくても、知っている人ががんになることは多くの人が体験していると思います。それもそのはず、生涯でがんで死亡する確率は男性の4人に1人(26%)、女性の6人に1人(16%)、生涯でがんと診断される確率は男女とも2人に1人(男性54%、女性41%)といわれています。ですから、がんは誰にとっても縁遠いものではなく、身近な病気だといえます。

また、女性がかかることの多いがんの部位は乳がん、大腸がん、胃がん、肺がん、子宮がんの順(2005年全国推計値)で、死亡者数が多い部位は大腸がん、肺がん、胃がん、すい臓がん、乳がんの順(2009年)となっています。

(いずれも、独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターの統計による) |

| ●“がん検診”を受けましょう |

「がん」は身近な病気ですが、多くの人は「がん」を怖い病気だと感じているのではないでしょうか。確かに、がんは進行すると命を失うような病気であることに変わりありません。しかし、一方でがんは早期に見つけることで、体に負担の少ない治療を選択することもでき、治すことも可能です。

そのための一助として、市では自覚症状がない時にがんを早期に見つけて、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることを目的として、5つのがん検診を実施しています。

市では、国が示す「がん検診指針」に基づき、同一人について「大腸がん検診」「胃がん検診」「肺がん検診」は40歳以上の人に年度に1回、「乳がん検診」は40歳以上の人に2年度に1回、「子宮頸がん検診」は20歳以上の人に2年度に1回行っています。毎年、広報りっとう4月号に折り込んでいる「健康づくりカレンダー」に実施場所や日時などを記載していますので、ぜひ確認して検診受診を計画してください。 |

| ●“乳がん自己検診”と“子宮頸がん予防ワクチン”も有効です |

乳がんは“自分自身で発見できる”数少ないがんの一つです。乳がん検診と併用して、月に一度の自己検診によるチェックを行うことは、早期乳がんの発見にもつながります。自己検診で乳房に変化を感じた場合は、次回の乳がん検診を待たずに、直ちに医療機関を受診してください。自己検診の方法は下記をご覧ください。

子宮頸がんは近年、20代や30代の若年層で増加傾向にあります。子宮頸がんの発生には、その多くにヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの持続的な感染が関連しているとされています。市では、HPVの感染予防に一定の効果のある子宮頸がん予防ワクチン接種費用の公費補助を中学1年生~高校1年生を対象に実施しています。合計3回の接種を行い、接種開始から終了までは6カ月です。ただしHPVには100種類以上のタイプがあり、ワクチンで予防できるのは一部のHPVのタイプで、すべての発がん性HPVの感染を予防できるわけではありません。このため、ワクチンを接種していても、20歳を過ぎたら子宮頸がん検診を受けましょう。 |

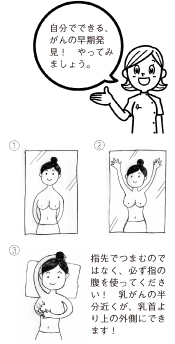

今日からやってみよう、乳がんセルフチェック!

■いつする? ■いつする?

閉経前の女性は、月経終了後7日前後。閉経後の女性は、誕生日と同じ日など、自分の覚えやすい日に行います。毎月行いましょう。

■どうやってする?

①両腕を下げたまま、左右の乳房を鏡に映してみて、左右の乳房や乳首の形などを覚えておきます。

②両腕を上げて、正面・側面・斜めを映します。

・くぼみや、引きつれたところがないか

・乳首がへこんでいないか

・湿疹のような、ただれがないかを見ます。

③あおむけに寝て、右の乳房を調べるときは、右肩の下に座布団か薄い枕を敷き、乳房が胸の上に平均的に広がるようにします。

④乳房を触ってみましょう。右腕を頭の後ろに上げ、左手の指の腹で、まんべんなく軽く圧迫して、ていねいに触れてみます。最後に脇の下に手を入れて、しこりがあるか触れてみます。

⑤左の乳房も同じように触ってみましょう。

⑥最後に、左右の乳首を軽くつまみ、乳を搾り出すようにして、血液のような異常な液が出ないかを調べます。

毎月、自己検診をしているうちに、自分の乳房の日ごろの状態がよく分かり、変化を早く見つけられるようになります。少しでも異常があったら、ためらわず専門医の診察を受けましょう!!

問合せ…健康増進課 健康管理係 TEL.554-6100 FAX.554-6101 |

|

問合せ

健康増進課 健康管理係 TEL.554-6100 FAX.554-6101 |

|