昨年7月から手原遺跡西部で道路築造事業に伴う発掘調査を行っています。調査はかなり進み、現在出土した遺物や図面、写真などの整理作業を行っているところです。 昨年7月から手原遺跡西部で道路築造事業に伴う発掘調査を行っています。調査はかなり進み、現在出土した遺物や図面、写真などの整理作業を行っているところです。

手原遺跡といえば、飛鳥時代から平安時代の初めにかけての寺院や役所があったことで知られる遺跡で、その規模は、東西900m以上、南北400m以上と推定されています。

今回の調査は、調査地が近年工場が建設された下鈎東遺跡・蜂屋遺跡と接する調査区西側と、国道8号の北側にあたる東側地区に大きく分かれる広い範囲の調査です。確認された遺構や遺物は、奈良時代から平安時代前期(8世紀末から9世紀前半)の主に役所関連の遺構ではないかと推定される建物や区画溝、道路の痕跡などです。

西側の調査区では、倉庫を含む建物が5棟以上重なって確認され、建物群から少し離れた場所ではそれらの建物を囲んでいたと思われる区画溝が確認されています。この溝は総延長40m以上にわたって、幅1.5m前後のものと1m前後の溝が2条接しています。深さはおよそ40cmです。2条の溝が接して建物を囲んでいるのは平成18年度に確認されている区画溝と共通した構造で、この辺り一帯が計画的に何らかの役所施設として造られていた可能性があります。出土した土器の中には日常に使用する食器のほかに、字を書くときに使用する円面硯と呼ばれている硯が存在し、遺跡の性格を知る重要な資料となっています。

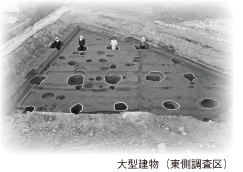

一方、東側の調査区では後世の建物による攪乱で遺構の残存状況が良好ではなかったにもかかわらず、庇をもった桁行4間以上、梁行2間の大型建物と、倉庫と推定される建物などが並んで確認されています。この大型建物は、手原駅の北側で確認されている手原遺跡で最も大きな建物の規模に匹敵するもので、この付近にも役所関連の重要な施設が存在していたことが明らかになりました。 |

|

問合せ

栗東市出土文化財センター TEL.553-3359 FAX.553-3514 |

|

|

|

|

|

|

《治田東小学校》『劇「治東家の朝」~朝の目覚めの大切さ~』

子どもたちの生活習慣の乱れが指摘される中、治田東小学校では、「健康に関心を持ち、自分の生活改善や実践ができる子どもの育成」を目標に、特に「早ね・早おき・朝ごはん」運動に継続的に取り組んでいます。 子どもたちの生活習慣の乱れが指摘される中、治田東小学校では、「健康に関心を持ち、自分の生活改善や実践ができる子どもの育成」を目標に、特に「早ね・早おき・朝ごはん」運動に継続的に取り組んでいます。

平成24年度は、朝の目覚めの大切さをテーマとした教職員による「治東家の朝」という題の自作劇を全校集会で発表し、「ふだんの生活習慣アンケート」の結果から「①起床時間、②洗顔、③朝食」について子どもたちに考えてもらいました。

その他、自分の生活を振り返る機会として、1週間の生活習慣チェックカード(朝のげんきスイッチ)にも取り組んでいます。 |

|

問合せ

学校教育課 TEL.551-0130 FAX.551-0149 |

|

|

|