|

|

|

| 4月12日(日)は滋賀県議会議員一般選挙、4月26日(日)は栗東市議会議員一般選挙の投票日です。県政や市政をあずける人を選ぶ大切な選挙です。あなたの貴重な一票を無駄にすることなく、必ず投票しましょう。

なお、投票については、次のことに注意してください。 |

投票所入場整理券 投票所入場整理券 |

投票所入場整理券は、告示後、直ちに郵送します。投票日には、忘れずにお持ちください。万一、投票所入場整理券を紛失されても投票できますので、投票日に投票所で申し出てください。

★投票所入場整理券は、世帯ごとに一通の封筒に入れてお届けします。

★投票所入場整理券が届かないときは、市選挙管理委員会にお問合せください。 |

不在者投票 不在者投票 |

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)している人は、その病院などで不在者投票をすることができます。出張などで市外に滞在している人は、滞在先の市(区)町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

※投票用紙等の請求手続きには日数がかかります。あらかじめ請求できますので、詳しくは市選挙管理委員会までお問合せください。 |

郵便による不在者投票(在宅投票) 郵便による不在者投票(在宅投票) |

身体に次のような重度の障害のある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に手続きすると、郵便により自宅で投票をすることができます。

■身体障害者手帳をお持ちの人で、両下肢、体幹、または移動機能の障害の程度が1級か2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級か3級、免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級までの人

■戦傷病者手帳をお持ちの人で、両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害の程度が特別項症から第三項症までの人

■介護保険被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が要介護5の人

●在宅投票をするためには、市選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書が必要です。この証明書の請求はいつでもできますので、お早めに請求してください。詳しくは市選挙管理委員会にお問合せください。

●在宅投票をする場合、投票用紙の請求期限は投票日の4日前(滋賀県議会議員一般選挙は4月8日、栗東市議会議員一般選挙は4月22日)までです。お早めに請求してください。

●在宅投票ができる人で、かつ、次のような重度の障害のある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に手続きをしてから、さらに届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

■身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が1級の人

■戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までの人 |

ポスター掲示場・選挙公報 ポスター掲示場・選挙公報 |

■市内178カ所に公営ポスター掲示場を設置します。

■選挙公報は、投票日の前日(滋賀県議会議員一般選挙は4月11日、栗東市議会議員一般選挙は4月25日)までに各家庭にお届けします。万一、選挙公報が届かない場合は、お知らせください。 |

|

| |

滋賀県議会議員一般選挙 |

栗東市議会議員一般選挙 |

| 告示日 |

4月3日(金) |

4月19日(日) |

| 投票日 |

4月12日(日) |

4月26日(日) |

| 投票時間 |

午前7時~午後8時 |

| 投票できる人 |

下記の1および2のいずれにも該当する人で、栗東市の選挙人名簿に登録されている人 |

1.平成7年4月13 日以前に生まれた人

2.平成27年1月2日以前に栗東市に住民票を作成し、引き続き3か月以上栗東市に住んでいる人

★県内の他市町へ転出された人が投票をするときは、いずれかの市町が発行する「引き続き居住証明書」が必要です。

★選挙人名簿に登録されている人であっても、投票までに県外へ転出された人は、投票することができません。

★1月3日以後に県内の他市町から栗東市に転入された人の投票については、前住所地の選挙管理委員会にお問合せください。

★1月3日以後に県内の他市町から栗東市に転入された人が、前住所地で投票をするときは、いずれかの市町が発行する「引き続き居住証明書」が必要です。

※住所移転をされた人の投票について、詳しくは、市選挙管理委員会にお問合せください。 |

1.平成7年4月27日以前に生まれた人

2.平成27年1月18日以前に栗東市に住民票を作成し、引き続き3か月以上栗東市に住んでいる人

★選挙人名簿に登録されている人であっても、投票までに市外へ転出された人は、投票することができません。 |

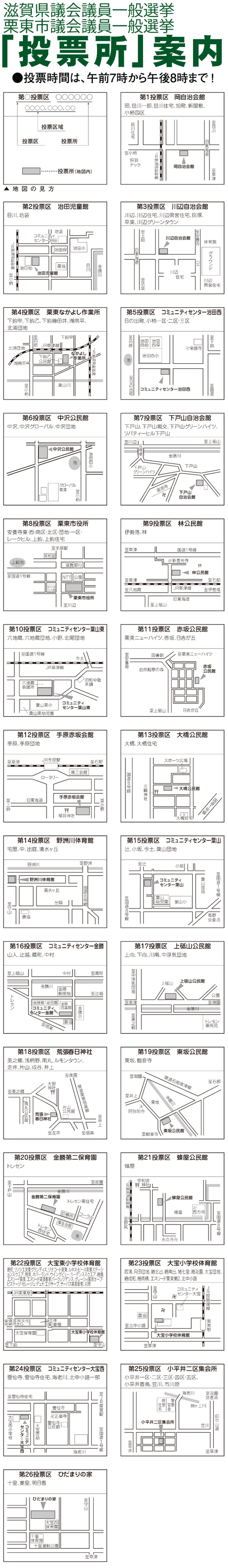

| 投票所 |

投票所は、市内26か所に設けます。下記の略図をご覧ください。 |

★4月2日以後に市内で転居された人は、前住所地の投票所で投票してください。 |

★4月18日以後に市内で転居された人は、前住所地の投票所で投票してください。 |

| 期日前投票 |

対象となるのは、投票当日、仕事や用務、旅行などで出かける予定のある人、病気や負傷、身体の障がいなどのため歩行が困難な人などです。

※投票所入場整理券が届いていましたら、持参ください。印鑑は不要です。

※投票所入場整理券の裏面に「期日前投票宣誓書」を印刷しています。期日前投票をする際は、事前に記入してお持ちいただくと、手続きが早く済みます。ぜひ活用ください。 |

| |

期間 |

4月4日(土)~4月11日(土) |

4月20日(月)~4月25日(土) |

| 時間 |

午前8時30分~午後8時まで ※土曜日・日曜日を含む毎日 |

| 場所 |

栗東市役所2階第1会議室 |

| 開票 |

日時 |

4月12日(日) 午後9時~ |

4月26日(日) 午後9時~ |

| 場所 |

栗東市なごやかセンター集会室 |

|

|

|

|

問合せ

栗東市選挙管理委員会 TEL.553-1234 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

| ○平成27年4月から変わる主な内容 |

| 介護保険サービス |

●介護サービス利用者負担が変わります

平成27年4月の介護報酬(介護保険サービスにかかる費用)改定にともない、サービスを利用したときの利用者負担も変わります。

●特別養護老人ホームの新規入所対象が変わります

特別養護老人ホームは、これまで要介護1の人から入所できましたが、これからは原則、要介護3以上の人に入所が限定されます(平成27年4月までにすでに入所されている要介護1.・2の人は、引き続き入所できます)。

ただし、要介護1・2の人について、やむをえない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難と認められた場合には、特例として入所対象となることができます。 |

| 第1号被保険者保険料 |

●普通徴収の人の介護保険料の支払い時期が変わります

国民健康保険税と同様に、6月を第1期とし翌年3月までのあわせて10か月の間で、それぞれ該当月の末日を納付期日とすることを原則としています(4月の納付書発送はありません。10期分の納付書はまとめて6月にお届けしますが、それぞれの納付期日までにお支払いください)。

| 期別 |

1期 |

2期 |

3期 |

4期 |

5期 |

6期 |

7期 |

8期 |

9期 |

10期 |

| 納付月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

1月 |

2月 |

3月 |

| 納付期日 |

6月30日 |

7月31日 |

8月31日 |

9月30日 |

11月2日 |

11月30日 |

1月4日 |

2月1日 |

2月29日 |

3月31日 |

※年金からの特別徴収で納付されている人は、変わらず年金支払い月となります。 |

●介護保険料が変わります

介護保険料は、3年に1度見直されます(基準月額で4,900円が、5,590円に変わります)。

平成27年度から平成29年度の保険料年額は次のとおりです。保険料は、被保険者ならびにその属する世帯の所得段階に応じて11段階の中で決定されます。

| 旧段階 |

新段階 |

|

所得などの条件 |

基準額に

対する比率 |

保険料年額 |

| 第1段階 |

第1段階 |

軽減 |

①生活保護受給者

②老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 |

×0.45 |

30,186円 |

| 第2段階 |

③世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |

|

|

| 第3段階 |

第2段階 |

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人 |

×0.70 |

46,956円 |

| 第3段階 |

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が120万円を超える人 |

×0.75 |

50,310円 |

| 第4段階 |

第4段階 |

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |

×0.85 |

57,018円 |

| 第5段階 |

基準額 |

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |

×1.00 |

67,080円

(月額5,590円) |

| 第5段階 |

第6段階 |

割増 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 |

×1.20 |

80,496円 |

| 第6段階 |

第7段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 |

×1.35 |

90,558円 |

| 第7段階 |

第8段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満の人 |

×1.50 |

100,620円 |

| 第8段階 |

第9段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人 |

×1.70 |

114,036円 |

| 第9段階 |

第10段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の人 |

×1.95 |

130,806円 |

| 第10段階 |

第11段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 |

×2.15 |

144,222円 |

|

| ○平成27年8月から変わる主な内容 |

| 利用者の費用負担 |

●一定以上所得がある人の利用者負担が変わります

①負担割合が2割に変わります。

介護保険サービスの利用者負担割合は一律1割でしたが、所得が一定以上ある65歳以上(第1号被保険者)の人の利用者負担割合が2割に変更となります。自己負担が2割となるのは、本人の合計所得金額が160万円以上の人。ただし、世帯構成、所得の内訳により1割負担となる場合があります。6月以降に前年度の所得の状況などに応じて決定され、負担割合証は7月に要介護(支援)認定を受けている人に送付します。

②高額介護サービス費の限度額の一部が変わります。

介護保険では、1か月ごとの利用者負担が限度額を超えたとき、申請によりその超えた額を高額介護サービス費として払い戻しを受けられます。その限度額のうち、医療保険の現役並み所得に相当する人(課税所得145万円以上で年収が520万円[単身の場合で383万円]以上などの人)は、月額37,200円から44,400円に引き上げられます。その他の人は、据え置きとなります。

●低所得の人への施設入所などの居住費・食費の軽減についての支給基準が変わります

施設入所などにかかる費用のうち居住費および食費は、原則、本人の自己負担となりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)は、申請によりその居住費および食費の負担を軽減する補足給付があります。

この補足給付の支給決定については、住民税非課税世帯でも一定以上の預貯金などの資産や配偶者の所得が勘案されるようになります。 |

|

問合せ

長寿福祉課 介護保険係 TEL.551-0281 FAX.551-0548 |

|

|

|

|

|

|

平成27年4月から市の税金・料金を、全国のコンビニエンスストア(以下コンビニ)でお支払いいただけるようになります。

コンビニ利用の場合、店舗の営業時間内であれば、曜日や時間にかかわらずお支払いできます。これまでどおり金融機関や市役所の窓口でも支払い可能ですので、ご都合のよい支払い方法をお選びください。 |

<利用できる科目>

●市県民税(税務課)

●固定資産税・都市計画税(税務課)

●軽自動車税(税務課)

●国民健康保険税(税務課)

●介護保険料(長寿福祉課)

●後期高齢者医療保険料(保険年金課)

●幼稚園・保育園保育料(幼児課)

●公営住宅使用料(住宅課)

●上下水道料金(上下水道課)

●下水道受益者負担金(上下水道課)

●墓地公園管理料(環境政策課)

<コンビニ取り扱いができないもの>

●コンビニ収納用(CVS収納用)のバーコードがないもの。

●1枚の金額が30万円を超えるもの。

●バーコードがよみとれないもの。

●記載された納付期限が過ぎているもの。

●記載された金額を訂正したもの。 |

<利用できるコンビニ>(平成27年2月現在)

エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー(北海道)、

スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セイコーマート、セーブオン、セブン-イレブン、タイエー、

デイリーヤマザキ、

ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、

ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、

ローソンマート、MMK設置店 |

<コンビニ収納に関するQ&A>

●手数料はかかりますか?→かかりません。

●市外のコンビニでも納められますか?→納付書に記載のコンビニ(上記参照)であれば、全国どこの店舗でも納付可能です。

●納税通知書と納付書が入っていますが、納めるときはどの用紙を使用するのですか?→納付書でお支払いください。

●全期を一括納付できますか?→できる科目があります。詳細は担当課にお問い合わせください。

●納付書を紛失した場合は?→再発行します。担当課までお問い合わせください。

●平成27年度より前に賦課された税金・料金をコンビニで納めたい場合は?→バーコードが表示された納付書を再発行します。担当課までお問い合わせください。 |

|

コンビニ収納に関する問合せ

会計課 TEL.551-0127 FAX.551-0533 ※納付書の内容に関する問合せは各担当課まで |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

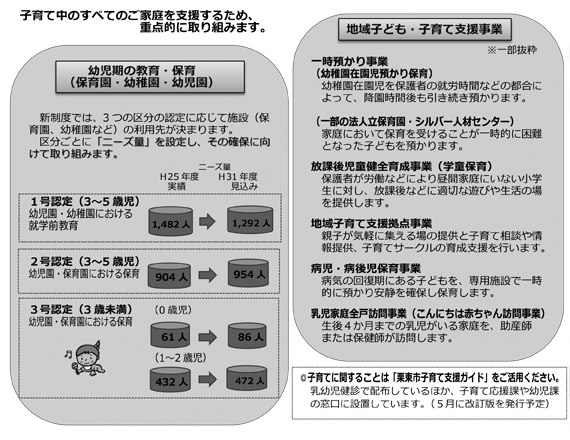

平成24年8月、子ども・子育てをめぐるさまざまな課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」ができました。この法律と、関連する法令などに基づいて、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月に本格スタートします。

本市でも、新たな制度のもとで、幼児期の教育・保育事業や地域の子育て支援事業を効果的に進めるために、平成27年度~平成31年度の5年を1期とした「栗東市子ども・子育て支援事業計画」をつくりました。

計画をつくるときに大切にしたのは、

という3つの視点です。そして、次代を担う子どもたちの権利と利益が最大限に尊重され、子どもたちが健やかに生まれ育つまち、誰もが安心して喜びと生きがいをもって子育てができるまちの実現を目指して

という基本理念を掲げました。この実現に向け、関係団体および関連部署などが一体となり計画を進めます。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 |

|

|

問合せ

子育て応援課 子育て支援係 TEL.551-0114 FAX.552-9320 ※詳しくは市ホームページをご覧ください。 |

|

|

|

|

|

|

| ~こころの育ち~ |

子どもは表情・仕草・言葉を使って自身の気持ちを周囲に向けて発信します。子どもの発信に対して、大人をはじめ周囲の人々はさまざまな反応・応答をします。その中で、子どもの心は育っていきます。心の育ち、人との関わりに正解はありません。ただ、自分の気持ちと相手の気持ちの両方を大切にした相互のやりとりを重ねるほど、豊かで強い心が育まれるように思います。 子どもは表情・仕草・言葉を使って自身の気持ちを周囲に向けて発信します。子どもの発信に対して、大人をはじめ周囲の人々はさまざまな反応・応答をします。その中で、子どもの心は育っていきます。心の育ち、人との関わりに正解はありません。ただ、自分の気持ちと相手の気持ちの両方を大切にした相互のやりとりを重ねるほど、豊かで強い心が育まれるように思います。

こころの育ちのはじまりは大人から受け止められる体験です。乳児は泣いて空腹や機嫌を知らせます。すると大人は子どもにミルクをあげたり抱いてあやしたりします。その中で子どもは安心を感じ、自分の気持ちを他者に伝える力を育みます。

同時に子どもは大人の笑顔を見て笑ったり、怒った声や悲しそうな顔には戸惑い緊張したりして、大人の気持ちを子どもなりに受け止めようとします。こうした伝え・受け止めるやりとりに、次第に言葉が加わります。そして、子どもが大人になってからも続くやりとりの中で、いつまでもこころは育まれ続けます。

大人は、日々変化する子どもの表現に目を向けて受け止めています。同時に、その時々に起こる自身の気持ちを丁寧に伝えながらやりとりを重ねる中で、子どもとともにこころを育んでいるのかもしれません。 |

|

問合せ

健康増進課 母子保健係 TEL.554-6100 FAX.554-6101 |

|

|

|

|

|

|

毎年、河川や水路へ油が流出する事故が発生しています。 毎年、河川や水路へ油が流出する事故が発生しています。

流出した油は、火災の危険性があるほか、生活環境の悪化や農業などに大きな影響を及ぼすこともあります。油流出事故は起こした人の責任となり、事故の対策にかかった費用は原因者の負担となります。また、被害に対し賠償を請求されることもあります。

油を流出した場合や油類・廃液などが流れている現場を発見した場合には、すぐに市または消防署に連絡してください。

○事故の未然防止のために

~家庭では~

■屋外で灯油を給油するときは、目を離さず、容器からあふれないようにしましょう。

■タンクに亀裂や破損がないか点検しましょう。

■不要になった油や農薬などは用水路や側溝に流すことなく、販売店に相談するなど適切に処分しましょう。

~工場・事業所では~

■油類や化学薬品などをタンクに補給するときは、目を離さず、こぼさないようにしましょう。

■タンクや配管に腐食や亀裂などがないか、量が急激に減っていないか、定期的に点検しましょう。

■油水分離槽や排水処理施設の管理を徹底しましょう。

■万が一の場合に備えて、土のうや油吸着材などの資材を準備しておくとともに、定期的に事故を想定した訓練を実施しましょう。 |

|

問合せ

環境政策課 環境政策係 TEL.551-0336 FAX.554-1123 |

|

|