|

「ともに育もう、いつまでも自然あふれる元気都市栗東」。これは、環境にやさしい社会を実現するための「第二次栗東市環境基本計画」で、理想とするまちの姿です。

市内各所で栗東の豊かな自然環境を守り、育み、子どもたちに引き継いでいくための活動が展開されています。個々の活動が大きな輪になり、「環境にやさしいまち」につながっています。 |

|

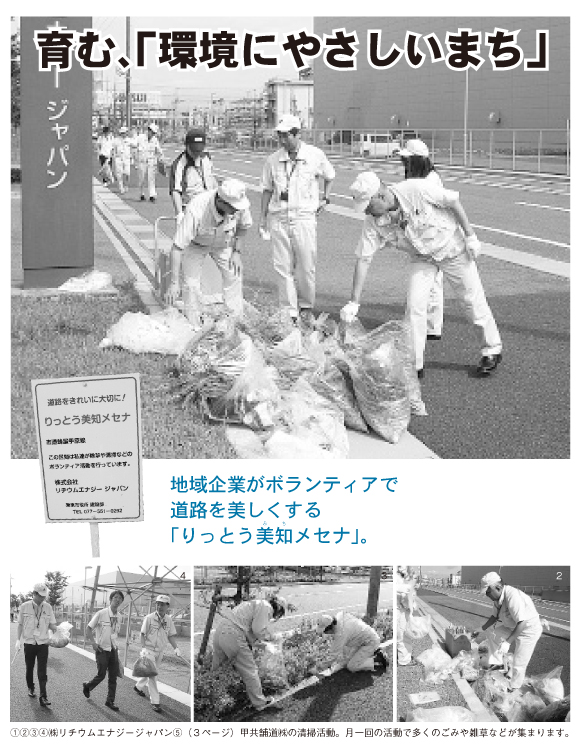

| 地域企業がボランティアで道路を美しくする「りっとう美知メセナ」。 |

| 周辺企業の力で市道を美しく保つ |

市では、地域の企業が道路の清掃や植栽の剪定、除草などを行うボランティア制度「りっとう美知メセナ」を実施しています。

「美知メセナ」は歌集「万葉集」で「みち」を表現した「美知」と、フランス語で企業による芸術や文化などの援護活動を表す「メセナ」をあわせて名付けられた、道路愛護活動。県道を対象にした「美知メセナ」は滋賀県が実施しており、市内で9企業の登録があります。

これに加え、市では平成25年度から市道を対象に「りっとう美知メセナ」を実施し、現在、16企業が登録。月1回以上、植栽帯内の除草・剪定や周辺の清掃活動などを実施してもらうことで、身近な道路が企業の力により美しく保たれています。 |

| 就業前に毎月約60人 (株)リチウムエナジージャパン |

登録企業の一つとして、平成26年度から「りっとう美知メセナ」に取り組んでいるのが、㈱リチウムエナジージャパン。毎月1回、就業前の8時30分から約30分の間、社員の皆さんが清掃活動で汗を流しています。平成29年5月までの実施回数は48回を数え、昨年度は、毎月約60人、計681人の参加がありました。

「会社周辺の清掃活動をしていたこともあり、『りっとう美知メセナ』への参加は自然な流れでした。当初は、環境管理委員会と役員だけで行っていましたが、もう一歩活動を進めて、全社員に展開するようになりました。工場周辺だけでなく、普段利用している手原駅のごみ拾いにも取り組んでいます」と語る、人事総務課長の奥田博彦さんと担当の森安史さん。

森さんは、毎月社員に、週間天気予報、写真、清掃区域の地図などを入れた分かりやすい案内をして、参加につなげています。 |

| 毎月、ビニール袋に約20袋のごみ |

「遠方から通勤する社員も多いですが、全社的に参加率が高いです。協力会社の人も自主的に参加してくれています。ごみは毎月ビニール袋で約20袋集まります。新しい道の開通により、周辺の交通量が増えたせいか、特に缶やペットボトルのポイ捨てごみが増えました。一部の社用車には、いつでもごみを拾えるような準備を整えています。

これから夏にかけては雑草が非常に繁殖しますので、除草に力を入れるなど、今後は季節などにより重点的に取り組む箇所を変えて活動できたら」と続ける二人。

通学路としても利用されている道路が、周辺企業の皆さんの力で美しく維持されています。 |

|

|

4年間の実施企業を表彰

平成25年度から「りっとう美知メセナ」を実施する企業には、4年間の継続への感謝を込め、市から表彰します。

活動を続ける甲共舗道㈱は、「毎月1回、清掃活動をしています。高野神社周辺の市道の低木を地域の皆さんが手入れをしてくださっているようで、活動を継続することで、まち全体の環境美化意識の高まりを感じます」と話してくださいました。

<登録企業(H29.3.31現在)>

| 企業名 |

場所 |

登録年度 |

距離(m) |

| ㈱新洲 |

安養寺 |

H25 |

190 |

| 甲共舗道㈱ |

辻~高野 |

|

1,760 |

| ㈲大拓建設工業 |

手原 |

|

460 |

| ㈱三立建工 |

小野~上砥山 |

|

700 |

| 栗東総合産業㈱ |

小平井 |

|

558 |

| ㈲ヴァンテック |

小平井 |

|

558 |

| ㈲完山建設 |

小野 |

H26 |

100 |

| 冨永建設 |

小野 |

|

100 |

| ㈲宮城組 |

小野 |

|

100 |

| ㈱スマイ印刷 |

川辺 |

|

330 |

| ㈱リチウムエナジージャパン |

蜂屋 |

|

668 |

| ユウキ産業㈱ |

蜂屋 |

H27 |

100 |

| ㈱藤尾設備工業所 |

蜂屋 |

|

107 |

| ㈱ユタカ産業 |

伊勢落 |

|

1,300 |

| 呉羽テック㈱ |

岡 |

|

210 |

| トヨタ部品滋賀共販㈱ |

手原 |

H28 |

93 |

| 合 計 |

16企業 |

7,334 |

※本年度から、ゴウダ㈱(出庭・85m)の参加登録をいただいています。

問合せ…土木交通課 管理用地係 TEL.551-0292 FAX.552-7000 |

|

|

「ごみゼロ大作戦」に141人が参加し、80㎏のごみを回収

5月28日、滋賀日産リーフの森(金勝山県民の森)周辺で開催された「ごみゼロ大作戦」。参加者の声を聞きました。 5月28日、滋賀日産リーフの森(金勝山県民の森)周辺で開催された「ごみゼロ大作戦」。参加者の声を聞きました。

毎年、栗東FCの選手が参加してくれています

総合型クラブNPO法人りっとう 栗東FC

・誰かがやってくれるという考えでなく、その誰かになろうと毎年参加しています。

・自分たちがサッカーができるのも、地域あってのものです。地域に感謝の気持ちを返すために参加しています。

・地域貢献により、将来、栗東に戻ってきてくれる人材を育て、地域活性化につなげることができればと思います。

■新入社員8人が参加!

三恵工業㈱

・新入社員を含め、9人が参加しました。新入社員による取組みとして、毎年の恒例行事としており、今後もこの活動に協力したいです。 |

|

|

|

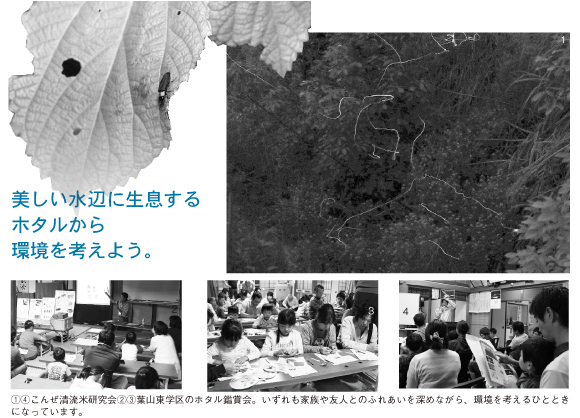

| 美しい水辺に生息するホタルから環境を考えよう。 |

| 15年前から100人以上が参加する葉山東学区

|

初夏の風物詩であるホタルから環境を考える取組みが市内で展開されています。

葉山東学区では、毎年、本市の生涯学習課も共催し、地域振興協議会 環境交通部会がホタル鑑賞会を開催。100人以上が参加する人気の催しになっています。

今年は、6月3日に開催され、53人が琵琶湖博物館の学芸員によるホタルの話やクイズで知識を深めました。その後、手作りのうちわを手に、約110人が、中ノ井川周辺でホタル鑑賞。ホタルを見つけた子どもたちからは、歓声があがっていました。

「この行事は、約15年前から続いています。住宅開発も進みましたが、ホタルが生息する中ノ井川の美しい環境を将来にわたり維持できるようにしていきたいです」と主催者の一人は話してくださいました。

|

| 金勝地域でも特に水の美しいこんぜ清流米の棚田で観賞 |

また、 6月10日は、こんぜ清流米研究会の皆さんによるホタル鑑賞会が10年ぶりに開催され、市内外から約80人が参加。守山市ほたるの森資料館の職員を講師に、「こんぜ清流米」が育つ、金勝地域でも特に水の美しい棚田周辺を舞台にホタルを観賞しました。

ホタルが生息するまち、栗東。子どもたちが美しいホタルの飛翔を楽しみながら、環境への理解を深めています。 |

|

節電と省エネに取り組み、地球にやさしい生活を

夏は冷房の使用などにより電力需要が増える季節。 夏は冷房の使用などにより電力需要が増える季節。

熱中症などに気をつけ、健康に無理のない範囲で、節電・省エネルギーに取り組み、地球環境にやさしい生活を送りましょう。

■節電と省エネへの一工夫

●冷房編

・環境省推奨の温度は28℃。

・扇風機とエアコンを組み合わせると、涼しく。

・フィルターや室外機をこまめに掃除。

・室外機にすだれを掛けたり、風の通りを良くしたりする工夫で節電。

●冷蔵庫編

・冷蔵庫の設定温度は適温(中~弱)に設定。

・詰め込みすぎると、冷やす効率が低下。

・開閉は最小限に。10秒間開けると3~5℃も上昇。

・新鮮な旬の地元食材を購入。地産地消で、フードマイレージ(食料の輸送距離)が小さくなり、CO2の削減効果あり。

問合せ…環境政策課 環境政策係 TEL.551-0336 FAX.554-1123 |

|

|

| 行動する人からのメッセージ。未来のために賢い選択を。 |

環境保全のために自ら行動する人がいます。代表して二人に伺いました。

|

藤田 アニコーさん

(36歳・上砥山)

「循環型社会創造研究所えこら」代表。えこらは、市民や団体、企業とコラボレーションしながら持続可能な社会の実現を目指す非営利団体。

資源寄付、環境学習、エコクッキング、エコツアー、エコサークルなど多様な活動で、環境保全に取り組んでいる。

※えこらホームページは http://ekora.jp/

油を使ったエコキャンドル。着色はクレヨン、芯はあぶらとり紙です。

コミセン大宝東で午前中、7月21日(金)はエコチョコ作り、28日(金)はエコキャンドル作りを開催。詳しくはえこらホームペ-ジをご覧ください。 井上 博之さん

(77歳・高野)

滋賀県が委嘱する「環境自治推進員」1期生を経て、「NPOびわ湖環境」でISOの普及に関わる。

12年前から、「滋賀県地球温暖化防止活動推進員」として活躍。里山自然体験にも関わり、毎年約600人の子どもたちが自然を愛する心を育んいる。

※地球温暖化防止活動推進員による無料出前講座は http://www.ohmi.or.jp/ondanka/

|

| ■活動のきっかけは?

井上さん:会社でISOに関わり、地球環境を危惧していたこともあり、会社を定年退職した後、「環境自治推進員」に応募しました。これを契機にいくつかの環境団体に加わり、現在も活動しています。

アニコーさん:13年前にハンガリーから日本に留学し、環境問題に取り組むNPOの人たちと出会いました。便利な日本ですが、裏返すと環境破壊も進んでいることが分かり、「大きな問題だが、自分たちが変わらないと何も変わらない。自らが行動しよう」と思いました。

■どんな活動をされていますか?

井上さん:主に「地球温暖化防止活動推進員」として、環境講座や地域のイベントで啓発などをしています。小学校や児童館でも開催し、学習器具による体験学習を重点に、子どもたちに環境への理解を深めてもらっています。あわせて、教材開発や学習器具の作製・修理も行っており、中でも「昔の火起こし」は人気教材の一つで、よく利用されています。

アニコーさん:琵琶湖の環境保全のため、協力を得ながら、缶や油・キャップなどの資源を集めています。売却収益の一部は琵琶湖を守るための二つの基金に寄付しています。今までに合わせて80万円以上の寄付ができました。約400㎡のヨシ群落を再生できる金額になります。

■活動から何を感じていますか?

井上さん:未来の環境を守るには、私たち一人ひとりが環境に関心を持ち、環境にやさしい暮らしや行動を心がけることが大切です。しかし、多くの人たちに関心を持ってもらうためには、草の根運動的に地道な活動しかないと感じています。

アニコーさん:「もったいない」精神を大切にし、自然と共存してきた日本古来からの知恵を現代の技術にあわせると、よりよい暮らしにつながるのではないかと感じます。エコは決して難しいことではありません。例えば、日本に輸入されている大豆の一部はアマゾンで生産され、熱帯雨林の伐採につながっています。表面的なものでなく、その裏側を知り、未来のために賢い選択をしてもらえたらと思います。 |

|

| 来月号の特集は、「図書館30周年」の予定です。 |

|