|

9月、新しい学校給食共同調理場が完成し、市内中学3校で9年振りに給食を再開。弁当の日も残しながら、食育を推進しています。

学校給食には、まちの「うまい!」が詰まっています。 |

| 炊きたて米飯を子どもたちに |

栗東市川辺にあった施設の老朽化に伴い、高野に新しい学校給食共同調理場が完成しました。これを機に、市内9つの小学校、6つの保育園・幼稚園・幼児園に加え、市内3つの中学校への給食を再開しました。

新しい施設の特徴は、

●食物アレルギーに対応できる専用調理室があり、食物アレルギー(乳・卵)除去食の提供が可能になった

●炊飯設備があり、調理場で炊いた温かい米飯が提供できるようになった

ことなどです。

給食では、栗東産や滋賀県産の食材を積極的に使用。米飯はすべて栗東産米です。献立表や給食時の放送でも紹介し、地産地消を推進しています。 |

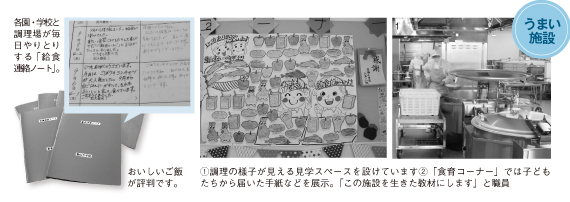

| 施設全体を生きた教材に |

栄養バランスの良さを考えながら、毎日の献立を考えているのが、栄養士の皆さん。

「栗東産や滋賀県産の野菜を可能な限り使うように努めています。子どもたちが意識して食べてくれることを願い、献立表にも記載しています。新しい施設になってから『ご飯がおいしい!』という声が多く届いています。

学校給食共同調理場全体を生きた教材として活用し、食の楽しさを給食から伝えていくことができたら」と話します。 |

| 食育推進の重要な施設 |

「食べることは一生続く大切なこと。だからこそ、子どもたちの将来までを考えた献立にしています。素材の味をいかし、栄養面を考えた組み合わせの提案をすることで、給食のメニューが今後の家庭での食事の参考になればと考えます」と続ける栄養士の活動は、学校給食共同調理場にとどまりません。

小学3年生から6年生を対象にした食に関する指導、毎月1回発行される「給食だより」を通じて、子どもたちと家庭に向けて、食と健康に関する情報を発信しています。

子どもたちへの食育推進の一翼を担う施設に、さらなる期待が高まっています。 |

| ■BBCびわ湖放送 栗東市広報番組「うますぎる栗東~新しい学校給食共同調理場が完成!~」 |

・放送日時…

11月3日(祝) 18時5分~18時10分

・再放送…

11月10日(土) 18時5分~18時10分

※番組終了後は、市ホームページでも動画配信。ぜひご覧ください。 |

|

|

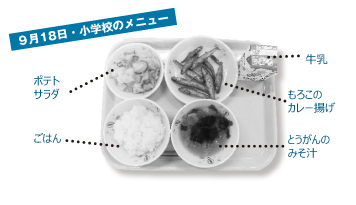

おいしいね!栗東産

給食の一例として、9月18日は「栗東食材の日」「滋賀県の日」でした。お米、とうがん、じゃがいもが栗東産、米粉が滋賀県産。子どもたちが、地元で育てられた食材に感謝しながら、給食をおいしくいただきました。

|

おいしく食べて健康に

市では、平成27年3月に「第2次栗東市食育推進計画」を策定。「おいしく食べて、心も体も健康に!」を目指す姿として、平成27年度から5年間の計画を定めています。

家庭での調理や弁当づくりの体験を推進するとともに、給食の食べ残しを減らすため、食の大切さを子どもや保護者に伝えることなどに取り組んでいます。 |

|

| 愛情たっぷりの安心・安全な米や野菜をたくさん食べてね |

| 生産者の思いを乗せて |

給食では、積極的に地元産を使い、地産地消を推進しています。 給食では、積極的に地元産を使い、地産地消を推進しています。

●米飯…すべて栗東産で、滋賀県の「環境こだわり農産物」認証を受けたコシヒカリを使用

●野菜…栗東産の野菜は、「栗東食育ファームの会」の野菜を使用。「栗東食育ファームの会」は、「子どもたちへの安全な地元食材の提供」という目的で、平成21年設立。現在のメンバーは32人で、白菜、タマネギ、キャベツなど12品目、1万4035㎏を学校給食に出荷しています。 |

上砥山営農組合の皆さん

上砥山営農組合の皆さん

上砥山営農組合は、平成26年に農事組合法人となりました。水田面積は55ヘクタールで、先人の努力で肥沃な大地を圃場整備した美田です。

緑豊かな金勝山系と森林から湧き出る清水がおいしい米の源。県の「環境こだわり農産物」の認証を受けた米を精魂込めて作っています。

金勝米は、近江の米産地として古来から有名で、関西の米問屋が金勝の生産地を確認して買っていったと聞きます。

給食で金勝の米のおいしさを知ってもらい、大人になっても「栗東のお米はおいしかった」と次世代の子どもたちに継承していただけたらうれしいです。 |

三浦 雅博さん(東坂)

三浦 雅博さん(東坂)

もともと広島県で漁師をしていました。3年前、結婚を機に栗東に移り住み、農業に挑戦。「栗東まーちゃん農園」を始めました。

「栗東食育ファームの会」の一員として子どもたちに野菜を届けています。

自分にも小さな子どもがいるので、「安全・安心にこだわった、おいしい旬の野菜を子どもたちに届けたい」という思いが強いです。子どもたちの顔を思い浮かべながら作っています。

栗東の野菜を食べて、地域を知って、まちをもっと好きになってもらえたらと思います。おいしい栗東産野菜を私たちが伝えていけるように頑張ります。 |

特別メニューのお鍋

特別給食として、毎年冬に鍋メニューが登場しています。子どもたちが、生産者や給食調理員とともに鍋を囲みながら、感謝の気持ちを伝え、交流を深めています。

4年生:菜めし田楽とおでん鍋

江戸時代、東海道にある目川立場の名物だった「豆腐田楽」と「菜めし」。田楽からおでんが派生したと言われています。 5年生:ほのぼの鍋

「学校給食の新メニュー」料理コンクールで、「白菜とベーコンの洋風鍋」が採用され、児童が「ほのぼの鍋」と命名しました。平成2年度からの伝統メニュー。 |

|

| 年2回、全校でお弁当づくりにチャレンジ ~葉山中学校~ |

|

| 年2回、自分で作る弁当の日 |

市では、親子のふれあいをはぐくむことなどを目指し、週1回の弁当日を設けています。

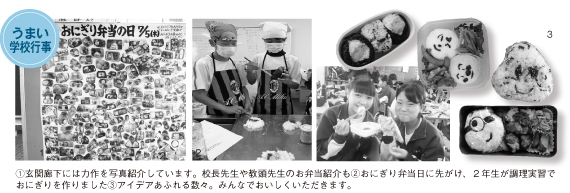

中でも葉山中学校では、平成23年度から年に2回「自分で作る弁当の日」を実施中。7月は「おにぎり弁当の日」として、また、11月は学校独自の食育週間にあわせて弁当づくりを啓発しています。

「自分で作る」とは、「おかずを一品でも自分で作る」「調理はしていないが、お弁当におかずを自分で詰める」ことも含まれます。生徒ができる範囲で取り組んでいます。 |

| 弁当の日を想定した調理実習 |

「『お弁当づくりをとおして、食の楽しさや大切さを見直そう』『家族や食物生産者などに感謝の気持ちを持とう』と取組みを進めてきました。2年生にはおにぎり弁当の日を前に、総合学習の食育として調理実習もしています」と語る、養護教諭の田中輝美さん。

7月5日の「おにぎり弁当の日」を想定し、2年生は事前にお米の歴史、おいしく炊く方法などを学習。調理実習に向け、具材を考えました。

実習では、鮭フレーク、ケチャップボールなど、具材をはじめ形にも工夫を凝らしたおにぎりが完成。この実習を受け、7月5日に向けて、それぞれが中身を考えました。

当日は各自が弁当を持参。2年生からは「実習があったので、今回は自分できれいに握ることができました」という感想も寄せられました。 |

| 豊かな人間性をはぐくむ |

「毎年、11月の食育週間では、道徳や食育だけでなく、各教科の中でも『食』について考える機会を持っています。8年間の取組みで、昨年度のお弁当の日には平均すると約55%の生徒がお弁当づくりに関わりました。作ることはできなくても、弁当箱を洗ったり、感謝の気持ちを伝えた生徒も平均すると約24%いました。『大変なのに朝早く起きて作ってくれていることに感謝』『毎日は難しいので、1週間に1回は"ありがとう"を言おうと思う』『また手伝いたい』という生徒の声が届いています。

今後も『食の自立』や『感謝の心』につなげていくことができたら」と続ける田中養護教諭。

弁当づくりが、感謝の気持ちや食への関心につながり、子どもたちの豊かな人間性をはぐくんでいます。 |

92%の生徒が取り組みました(調査人数375人)

■お弁当づくりをした人…62%

①感謝の気持ちを込めて、自分と家族分を作った…6%

②家族の負担を少なくし、自分のお弁当は自分で作った…24%

③おうちの人と一緒に弁当作りにチャレンジした…32%

■お弁当は作らなかったが、「ありがとう」の一言を伝えた、弁当箱洗いをした人…30%

<生徒の感想から>

・3年生になるとおにぎり作りに慣れてきて、ある程度きれいにできるようになってきました。

・毎日家族の分を作ってくれてすごいです。たまには自分の分だけでも作ろうと思いました。

<保護者の感想から>

・栄養面や彩りを話しながら、一緒に作れて、楽しかったです。

・妹のお弁当をデザインから作成まで心を込めて作ってくれた姿に成長を感じました。 |

|