昨年5月から6月、辻遺跡の発掘調査で、江戸時代から明治時代の鋳物工場や屋敷跡と推定される遺構・遺物がみつかりました。 昨年5月から6月、辻遺跡の発掘調査で、江戸時代から明治時代の鋳物工場や屋敷跡と推定される遺構・遺物がみつかりました。

辻遺跡は、古墳時代の大集落として知られていますが、中世から近世以降に鋳物産業が盛んであったことも全国に知られています。

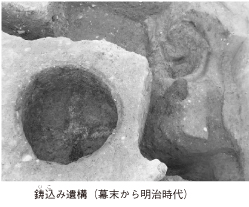

平成3年度の調査では、太田猪三郎の鋳物工場があったとされる場所から弾丸の鋳型が多量に出土し、膳所藩に鉄砲、弾丸を献上したという文献と整合する資料として注目されました。今回はその東側隣接地にあたる場所で、鋳物関連の遺構である鋳込み遺構、炉、不用になった鋳物関連の遺物が多量に廃棄された土坑が多数みつかりました。

鋳込み遺構は、2基確認されており、大きさはいずれも直径約90㎝前後、深さ約45から75㎝。大きさから判断すると鍋もしくは釜を作成するための土坑であったことが推定されます。床面と側面はかなり焼けて赤くなっており、床面には幅11から16㎝の溝が十字状につくられていました。

このような溝は梵鐘のような大型の製品をつくる鋳込みの土坑にもみられるもので、少し違う点は、溝が十字状ではなく数本の溝が並べられているものが通常です。溝の性格は鋳型を設置するために必要な構造とされていますがはっきりした用途は明らかになっていません。

出土した鋳型の種類としては、鍋もしくは釜のほかに、梵鐘の飾りである竜もしくは火焔の部分、弾丸などが出土しています。

幕末の大地震で工場が倒壊した後、工場は南側に移動し、工場のあった場所は屋敷になったとされているとおり、鋳造関連の遺構が埋った後に礎石の柱をもつ建物や、石や漆喰によって成形された溝などが確認されています。

今後、遺構の年代や性格をさらに詳しく分析していくことで辻鋳物師の歴史に新たな知見が加わることでしょう。 |

|

問合せ

出土文化財センター TEL.553-3359 FAX.553-3514 |

|

|

|

|

|

|

《栗東西中学校》「話し合いから学ぶ」

栗東西中学校では、さまざまな教科の活動で話し合う場面を取り入れています。 栗東西中学校では、さまざまな教科の活動で話し合う場面を取り入れています。

生徒同士がしっかり話し合えるように、3~4人のグループになり、それぞれの課題について考えています。これは、主体的な学びによって学習を深めるとともに、相手の意見を身近に聞くことで「文字」や「グラフ」で理解するだけでなく、近年、課題として感じられる「しぐさ」や「表情」を含めた情報を読み解く力を身に付けるために行っています。

このような学習から、お互いをよく理解し、仲間づくりが進むことを目指しています。また、必要に応じてホワイトボードにポイントを書き込んで考えたり、各クラスに整備されているタブレットやプロジェクターを利用したりする機会が増え、お互いの意見が交流しやすくなりました。

|

|

問合せ

学校教育課 TEL.551-0130 FAX.551-0149 |

|

|

|