�@�I�����j���������قł́A�{�s�́u�S���Ȃ��ӂ邳�ƌI���E���a�s�s�錾�v���A�����Q�N�x����A�푈�ƕ��a���e�[�}�Ƃ����u���a�̂��������v�W���J�Â��Ă��܂��B �@�I�����j���������قł́A�{�s�́u�S���Ȃ��ӂ邳�ƌI���E���a�s�s�錾�v���A�����Q�N�x����A�푈�ƕ��a���e�[�}�Ƃ����u���a�̂��������v�W���J�Â��Ă��܂��B

�@�W�����\�����鎑���̑����́A�W���̎�|�Ɏ^�����邢�͊��҂��Ă�������I���n��̐l����������ꂽ���̂ł��B

�@����͂��̒�����A�����푈�O�ォ�瑾���m�푈�̏I�Ղɂ����S���I�ɗ��s�����u�o����v���Љ�܂��B

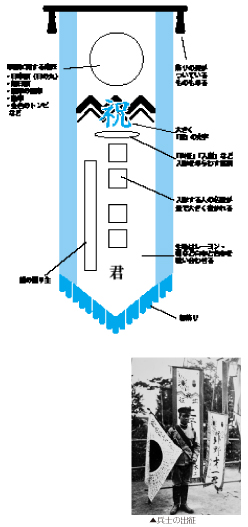

�@�u��v�́u����v�̗��ŁA�c���̊��̂��Ƃł��B�Â��͐�̍ۂɁA�G��������ʂ�����A�w�n�̖ڈ�Ɏg��ꂽ���̂ł����A�����ŏЉ��u�o����v�͐��֕�����҂����ւ̂͂Ȃނ��Ƃ��āA�Ƒ���m�l�E�E���n��̐l�тƂ����������̂ł��B

�@�������ォ�珺�a20�N�̔s��܂œ��{�ɂ͒�������������A���l�j���ɂ͕����`�����ۂ����Ă��܂����B�����ɂ����ߓ�������A���߂�ꂽ���ԁi�ʏ�͂Q�N���x�j�͉Ƒ���d���𗣂�邱�ƂɂȂ�܂����A���������ŕ��������薽�𗎂Ƃ��댯������܂�����A�{�l�ɂƂ��Ă��Ƒ�����͂̐l�тƂɂƂ��Ă������͑傫�ȕ��S�ł����B�������A�����͓����̌��@�ł���߂�ꂽ�u�����̋`���v���������ߋ��ۂ��邱�Ƃ͓���A�Љ�I�ɂ͂ނ����������_�Ȃ��ƂƂ��Ĉ����Ă��܂����B��҂̓����̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ�o������邭����₩�ȕ��͋C�ɖ����Ă���̂͂��̂��߂ł��B

�@�o����́A���������܂�����҂̉Ƃ̎��͂ɗ��Ă��A�ǂ��̒N���������邩�n��̐l�тƂɏ���`������̃��f�B�A�Ƃ��ċ@�\���܂����B�܂��A�_�ЂȂǂōs��ꂽ�폟�F��̃Z�����j�[��w�܂Ŏ�҂�������p���[�h�ł��A�ł��U����u���̊ہv�̏����ƂƂ��Ɍ������Ȃ�������ƂȂ�܂����B

�@�����̎�҂̓������u���_�̖�o�v�Ƃ��ĉ��o�����o����ł����A�����m�푈�����̐틵�����̒��ŁA���R�k��h�����ߓ����Z�����j�[���֎~���ꂽ���ƂȂǂ���A�s����ꑫ��ɂ��̖������I���Ă����܂����B

�@���݁A�I�����j���������قɂ�20�_�̏o�����������Ă���A�u���a�̂��������v�W�ł����������̛���Љ�Ă����܂��B���ɎU������҂����ƁA�ނ�𑗂�o�����n��̐l�тƑo���̎v�������ɓ`����o������������������A�푈�ƕ��a�ɂ��čl����@��Ƃ��Ă������������Ɗ���Ă��܂��B

�����W�W���u���a�̂��������Q�O�Q�P�`�펞���̂��炵�`�v

����c�V��17��(�y)�`�X���T��(��)�܂�

���ڍׂ����������������������B |

|

�⍇��

�I�����j���������ف@TEL.554-2733�@FAX.554-2755 |

|

|

|

|