|

|

|

滋賀県知事選挙と併せて執行されます

告示日 6月22日(水)

投票時間 7時~20時

7月10日(日)は、参議院議員通常選挙の投票日です。

国政をあずける人を選ぶ大切な選挙です。あなたの貴重な一票を無駄にすることなく、必ず投票しましょう。

投票については、次のことに注意してください。 |

|

■投票できる人

次の①・②のいずれにも該当し、栗東市の選挙人名簿に登録されている人

①平成16年7月11日以前に生まれた人

②令和4年3月21日以前に栗東市に住民票を作成された人

※3月22日以後に県内の他市町から栗東市に転入された人の投票については、前住所地の選挙管理委員会にお問合せください

※住所移転をされた人の投票について、詳しくは市選挙管理委員会にお問合せください

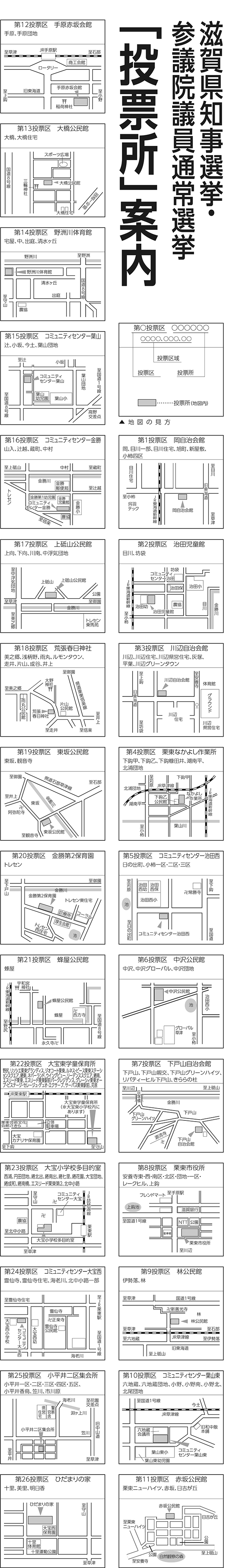

■投票所

投票所は、市内26か所に設けます。投票所の場所は、「投票所」案内(広報栗東4~5ページ、または下部)でご確認ください。

※6月9日以後に市内で転居された人は、前住所の投票所で投票してください

※投票所では、係員のマスク着用・アルコール消毒液の設置・飛沫飛散防止のためのパーテーションの設置など、新型コロナウイルス感染症対策を行いますので、安心してお越しください

■投票所入場整理券

入場整理券は、告示日(6月22日)以後、直ちに郵送します。投票日には、忘れずにお持ちください。万一、入場整理券を紛失しても投票できますので、投票日に投票所で申し出てください。

※入場整理券は、世帯ごとに一通の封筒に入れてお届けします

※入場整理券が届かないときは、市選挙管理委員会にお問合せください

■投票の順序・方法

投票は、県知事選挙の投票の後に、参議院選挙区選挙、参議院比例代表選挙の順に行います。

参議院選挙区選挙

投票用紙(クリーム色)に候補者の氏名を書きます。

参議院比例代表選挙

投票用紙(白色)に名簿登載者の氏名または名簿届出政党等の名称もしくは略称を書きます。

※特定枠名簿登載者の氏名を書いた場合は、当該名簿届出政党等の有効投票とみなされます。

■期日前投票

対象となるのは、投票当日、仕事や用務、旅行などで出かける予定のある人、病気や負傷、身体の障がいなどのため歩行が困難な人などです。

| 場所 |

投票期間 |

投票時間 |

| 市役所2階第1会議室 |

6月23日(木)~7月9日(土) |

8時30分~20時 |

| アル・プラザ栗東 3階(新設) |

7月1日(金)~7月9日(土) |

10時30分~20時 |

期日前投票所でも、投票所と同様に新型コロナウイルス感染症対策を行いますので安心してお越しください。

当日の投票所の混雑を避けるため、期日前投票を積極的にご利用ください。

※入場整理券が届いていれば、お持ちください。入場整理券がなくても投票できます

※入場整理券の裏面に「期日前投票宣誓書」を印刷しています。期日前投票をする際は、事前に記入してお持ちいただくと、手続きが早く済みます

■不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)している人は、その病院などで不在者投票をすることができます。

出張などで市外に滞在している人は、滞在先の市(区)町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

■郵便等による不在者投票(在宅投票)

身体に次のような重度の障害のある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に手続きすると、郵便等により自宅で投票をすることができます。

●身体障害者手帳をお持ちの人で、両下肢、体幹、または移動機能の障害の程度が1級か2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級か3級、免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級までの人

●戦傷病者手帳をお持ちの人で、両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害の程度が特別項症から第三項症までの人

●介護保険被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が要介護5の人

※在宅投票をするためには、市選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書が必要です。この証明書の請求はいつでもできますので、早めに請求してください

※在宅投票をする場合、投票用紙の請求期限は投票日の4日前(7月6日)までです

※在宅投票ができる人で、かつ、次のような重度の障害のある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます

●身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が1級の人

●戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までの人

■特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症のために宿泊・自宅療養などをしている人で、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票をすることができます。 新型コロナウイルス感染症のために宿泊・自宅療養などをしている人で、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票をすることができます。

対象者 次の①、②のいずれかに該当し、外出自粛要請等の期間が投票用紙を請求する時に令和4年6月23日(木)から7月10日(日)までの期間のどこかに重なると見込まれる宿泊療養者または自宅療養者

①感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた人

②検疫法の規定による隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人

※外出自粛要請期間が終了した後に請求された人は、対象になりません

※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所などでの投票ができます(マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力ください)

手続方法 前述の対象者で、特例郵便等投票を希望する人は、市選挙管理委員会に①の「外出自粛要請」、または②の「隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要)」を郵便などで送付し、投票用紙などを請求してください。

請求期限 7月6日(水)(必着)

※請求書の様式や要件・手続などの詳細は、市ホームページ(栗東市選挙管理委員会で検索)に掲載しています

※請求書は市選挙管理委員会から、電話で取り寄せることも可能です

■開票

日時 7月10日(日)21時~

場所 なごやかセンター 集会室

■ポスター掲示場 ■ポスター掲示場

市内178か所に公営ポスター掲示場を設置します。

■選挙公報

投票日の2日前(7月8日(金))までに各世帯にお届けします。万一、選挙公報が届かない場合は、お知らせください。

■投票所の混雑回避のお願い

過去の選挙では、9時から12時までが混雑する傾向にあります。できるだけ混雑する時間帯以外での投票にご協力をお願いします。 |

|

問合せ

選挙管理委員会 TEL.553-1234㈹ FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本市では、市内を拠点に活動する、あるいは活動しようとするNPO法人や市民活動団体(自発的で公益的な活動を行う団体)を元気な栗東市をともに築くパートナーとして位置づけ、助成金の交付や広報、サポート講座などの支援を行っています。 本市では、市内を拠点に活動する、あるいは活動しようとするNPO法人や市民活動団体(自発的で公益的な活動を行う団体)を元気な栗東市をともに築くパートナーとして位置づけ、助成金の交付や広報、サポート講座などの支援を行っています。

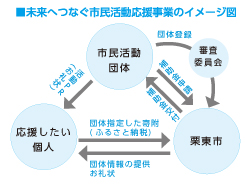

令和2年度より、新たにふるさと納税を活用した市民活動の支援制度として「未来へつなぐ市民活動応援事業」を創設しました。 |

| ○募集説明会 |

■元気創造まちづくり事業

■協働事業提案制度

■未来へつなぐ市民活動応援事業

実施団体や支援希望団体の募集にあたり、制度の仕組みや申請書の書き方、申請の流れや公開プレゼンテーション、公開ヒアリングの進め方などについての説明会を開催します。

参加の際は下記問合せ先へ、事前の申込みをお願いします。

日時 7月23日(土)10時~11時30分

場所 コミュニティセンター大宝東 大会議室

※新型コロナウイルス感染症の影響により、説明会や審査方法などを急きょ変更する場合があります |

| |

元気創造まちづくり事業 |

協働事業提案制度 |

| 助成金額 |

20万円まで |

100万円まで |

| 制度概要 |

市民活動団体の自立や発展を目的に、発足が間もない団体やこれから新しく事業を実施する団体を支援します。 |

市民活動団体と市が力を合わせ、役割分担をしながら、対等な立場で地域の課題解決のために事業を実施する団体を支援します。 |

| 助成率 |

総事業費の4分の3以内 |

| 募集期間 |

7月19日(火)~8月19日(金) |

| 助成対象期間 |

令和5年4月1日~令和6年3月31日 |

| 審査方法 |

書類審査、公開プレゼンテーション |

書類審査、協働担当課によるヒアリング、公開プレゼンテーション |

|

| |

未来へつなぐ市民活動応援事業(支援希望団体募集) |

| 制度概要 |

市民活動団体は、事前にふるさと納税の活用先として市に登録することができます。市内外の人から応援をしてもらうことで、活動資金を調達することが可能となります。 |

| 募集期間 |

7月19日(火)~8月19日(金) |

| 審査方法 |

書類審査、登録審査会による公開ヒアリング |

募集要項は市ホームページに掲載しています |

| ○令和4年度 まちづくりパートナー |

元気創造まちづくり事業

4団体が工夫を凝らしながら活動を進めています。

・シニア子育てサロンぽっけ

・シニア子育てサロンぽっけ

シニア子育てサポート事業

・大宝村ふるさと絵図の会

大宝村ふるさと絵図の活用

・びわ湖ブラインドコーラス隊

視覚に障がいを持つ人のコーラス活動

・手原SL同好会

SL(産業遺産)の保存と観光・教育への有効活用事業

未来へつなぐ市民活動応援事業

各団体にふるさと納税を通じた応援をお願いします。

・子育てサロン CoCo愛(ここあ)

・栗東生活支援協議会

・栗東演劇祭実行委員会

・子育てサロン CoCo愛(ここあ)

・栗東生活支援協議会

・栗東演劇祭実行委員会

|

|

問合せ

自治振興課 協働まちづくり係 TEL.551-0290 FAX.551-0432 |

|

|

|

|

|

|

市では毎年2回、財政状況をお知らせしています。今回は令和3年度下半期(3月31日まで)の財政状況をお知らせします。なお、年度末までに実施した事業の収入や支出などの会計事務は5月31日まで行うことができます。 市では毎年2回、財政状況をお知らせしています。今回は令和3年度下半期(3月31日まで)の財政状況をお知らせします。なお、年度末までに実施した事業の収入や支出などの会計事務は5月31日まで行うことができます。 |

| ■一般会計執行状況 ※令和2年度からの繰越事業費は含みません |

▼歳入

| 区分 |

予算額 |

収入済額 |

収入率 |

| 市税 |

134億76万円 |

132億3,703万円 |

98.8% |

| 地方譲与税など |

31億7,996万円 |

32億9,499万円 |

103.6% |

| 分担金・負担金 |

3億4,784万円 |

3億2,907万円 |

94.6% |

| 使用料・手数料 |

7億7,112万円 |

6億7,334万円 |

87.3% |

| 国庫支出金 |

67億4,029万円 |

61億5,532万円 |

91.3% |

| 県支出金 |

16億8,298万円 |

9億3,171万円 |

55.4% |

| 財産収入など |

3億6,749万円 |

2億9,278万円 |

79.7% |

| 繰越金 |

3億3,373万円 |

4億4,978万円 |

134.8% |

| 諸収入 |

5億4,994万円 |

2億9,530万円 |

53.7% |

| 市債 |

22億785万円 |

1,000万円 |

0.5% |

| 合計 |

295億8,196万円 |

256億6,932万円 |

86.8% |

地方譲与税など…地方譲与税、地方交付税、その他交付金の合算

財産収入など…財産収入、寄附金、繰入金の合算 |

▼歳出

| 区分 |

予算額 |

執行済額 |

執行率 |

| 議会費 |

1億7,631万円 |

1億7,342万円 |

98.4% |

| 総務費 |

31億8,710万円 |

19億9,685万円 |

62.7% |

| 民生費 |

120億8,322万円 |

102億2,713万円 |

84.6% |

| 衛生費 |

27億6,536万円 |

21億52万円 |

76.0% |

| 労働費 |

5,218万円 |

4,715万円 |

90.4% |

| 農林水産業費 |

3億6,322万円 |

2億5,659万円 |

70.6% |

| 商工費 |

6億4,695万円 |

3億4,867万円 |

53.9% |

| 土木費 |

21億1,532万円 |

12億6,680万円 |

59.9% |

| 消防費 |

10億5,951万円 |

7億5,393万円 |

71.2% |

| 教育費 |

36億4,903万円 |

28億2,731万円 |

77.5% |

| 公債費 |

34億7,376万円 |

33億1,997万円 |

95.6% |

| 予備費 |

1,000万円 |

0円 |

0.0% |

| 合計 |

295億8,196万円 |

233億1,834万円 |

78.8% |

|

| ■特別会計執行状況 |

| 会計名 |

予算額 |

収入済額 |

収入率 |

執行済額 |

執行率 |

| 土地取得 |

1億2,392万円 |

308万円 |

2.5% |

1億2,391万円 |

100.0% |

| 国民健康保険 |

53億5,996万円 |

53億2,538万円 |

99.4% |

49億1,998万円 |

91.8% |

| 後期高齢者医療 |

6億7,829万円 |

6億5,635万円 |

96.8% |

6億5,617万円 |

96.7% |

| 介護保険 |

40億2,139万円 |

33億9,041万円 |

84.3% |

35億9,179万円 |

89.3% |

| 墓地公園 |

527万円 |

1,179万円 |

223.7% |

368万円 |

69.8% |

大津湖南都市計画

事業栗東新都心

土地区画整理事業 |

6,596万円 |

197万円 |

3.0% |

6,595万円 |

100.0% |

| 農業集落排水事業 |

3,635万円 |

612万円 |

16.8% |

2,700万円 |

74.3% |

| 合計 |

102億9,114万円 |

93億9,510万円 |

91.3% |

93億8,848万円 |

91.2% |

特別会計…国民健康保険のように相互扶助を目的とした事業や農業集落排水のように受益の程度に応じた事業は、原則として受益者たちの負担金で運営するため、一般会計とは別の「特別会計」になっています。 |

| ■水道事業会計・公共下水道事業会計執行状況 |

▼水道事業会計

| |

予算額 |

収入・執行済額 |

収入・執行率 |

| 収益的 |

収入 |

13億4,708万円 |

13億5,183万円 |

100.4% |

| 支出 |

12億5,452万円 |

12億2,448万円 |

97.6% |

| 資本的 |

収入 |

3億8,429万円 |

3億6,255万円 |

94.3% |

| 支出 |

8億1,528万円 |

6億8,223万円 |

83.7% |

▼公共下水道事業会計

| |

予算額 |

収入・執行済額 |

収入・執行率 |

| 収益的 |

収入 |

18億4,509万円 |

18億4,928万円 |

100.2% |

| 支出 |

16億3,623万円 |

16億1,770万円 |

98.9% |

| 資本的 |

収入 |

9億1,149万円 |

9億4,136万円 |

103.3% |

| 支出 |

17億478万円 |

16億5,230万円 |

96.9% |

※水道事業会計・公共下水道事業会計は民間企業のように、その事業の収入で支出を賄う独立採算の企業会計を採っています。

収益的支出は、人件費や物件費など毎年必要な経費、資本的支出は、新しい管の敷設などに必要な経費のことです |

| ■市債の現在高 |

| 一般会計 |

359億1,525万円 |

| 土地取得特別会計 |

7億200万円 |

| 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計 |

1億3,101万円 |

| 農業集落排水事業特別会計 |

8,017万円 |

| 水道事業会計 |

35億1,247万円 |

| 公共下水道事業会計 |

145億5,876万円 |

| 合計 |

548億9,966万円 |

※市民1人当たり782,347円の現在高です |

| ■基金の現在高 |

| 財政調整基金 |

20億701万円 |

| 減債基金 |

33億5,384万円 |

| 東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅建設等整備基金 |

4,431万円 |

| 墓地公園等整備基金 |

3億623万円 |

| その他特定目的基金 |

6億8,909万円 |

| 土地開発基金 |

6億138万円 |

| その他定額運用基金 |

1,000万円 |

| 合計 |

70億1,186万円 |

※市民1人当たり99,922円の現在高です |

|

問合せ

財政課 財政係 TEL.551-0100 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

企業事業資金貸付条例の背景

平成10年当時、バブル経済崩壊後の長引く景気低迷により財政的に非常に厳しい状況にあった町は、新幹線新駅設置とその周辺整備など大型プロジェクトの財源確保策として、たばこ税に注目した「公共公益施設整備財源確保のための企業誘致特別措置に関する条例」を施行しました。誘致したたばこ小売業者または誘致した企業が加入する団体に年間売上金額の5%を奨励金として交付するこの条例により、複数のたばこ小売業者が参入し、たばこ税収は飛躍的に増加しました。その後、「自治体間の税の不均衡を招くことから著しく不適切」と国・県から是正を求められた町は、平成11年にこの条例を廃止し、これに代わる財源確保策として平成12年に「企業事業資金貸付条例」を制定しました。この条例は、貸付け後10年間で市税収入などが50億円以上見込まれる事業者に対し、5億円を限度に貸し付け、返還については満期一括償還とするもので、4社に対して計19億円を貸し付けました。

条例制定の効果

条例に基づき事業者に対し奨励金の交付や企業事業資金を貸し付けたことにより、たばこ税収は大きく増加し、大型プロジェクトの実現、基金への積み立て、市民サービスの維持に寄与しました。

一方で、平成16年度税制改正で「市町村たばこ税都道府県交付金制度」が創設されたことにより、税収効果が著しく低減され、平成22年度の税制改正では、課税定額の引き下げとたばこ税の納税を条件とした事業者への貸付金を含む補助金の交付が禁止されることとなりました。

債権消滅とその経過

企業事業資金貸付条例により貸し付けた計4社のうち、㈱TSRおよび㈱CSRの2社とは、弁済期日前から再三協議を重ねてきましたが、返済協議は進展せず、平成23年に貸金返還請求訴訟に踏み切ったものの事態は一向に進展しませんでした。平成30年には債権者破産の手続きを取りましたが、債権の回収は極めて少額にとどまり、その後、債務者および連帯保証人が破産し、連帯保証人の免責が令和3年11月に確定したことにより本市の債権約8億9千万円が消滅しました。

消滅した債権

(株)TSR 残元金 4億4,481万8,282円

(株)CSR 残元金 4億4,762万2,349円

利息 114万6,882円

再発防止にむけて

条例の運用にあたり、担保徴収や条例施行規則に規定する調査権の行使など厳密に行わなければならないところ、担保が貸付金の1割であったことや調査権の行使が行われたとは言い難いこと、公文書管理のあり方に不備があったことなどの課題がありました。

このことを真摯に受け止め、今日までの反省点を踏まえ、以下の取組みを進めてまいります。

・企業事業資金貸付金にかかる問題とこのことを踏まえたコンプライアンスに関する職員研修

・公文書管理条例の制定に向けた検討および文書管理規程や事務決裁規程の見直し

・たばこ税に代わる財源確保策の検討および財政運営基本方針の見直し

・貸付金元金を分割返済されている2社に対する償還等における調査指導 |

市民の皆さまへ

市長からのメッセージ

多額の債権が回収不能となり、市民の皆さまに大変なご心配をおかけし申し訳ありません。

これまでの経緯を振り返り、議会特別委員会での審査を経て、昨年5月に総括を行いました。その後も調査を行いましたが、新たな事実は判明せず、このようなことを二度と起こさないため、改めて問題点や課題を洗い出し検証を行いました。

適正な文書管理と意思形成過程の明確化を徹底し、たばこ税収に頼らない安定した財源確保による財政運営のもとで、各種施策の推進に努めることを徹底して実践していくことが、私に課せられた大きな責務であると考えています。引き続き一丸となって財源確保に取り組み、安全・安心な行政サービスを提供していきます。 |

|

問合せ

総務課 法務対策係 TEL.551-0103 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

| 後期高齢者医療の保険証が新しくなります ~有効期限にご注意ください~ |

◆新しい保険証は令和4年9月30日まで使えます

●令和4年度は、10月から始まる後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しの影響により、令和4年8月1日から令和4年9月30日まで使える保険証を交付します。7月中に簡易書留郵便で送付します。

●令和4年9月30日まで使える保険証の色は、うぐいす色(薄緑色)です。

◆令和4年10月1日からの新しい保険証(クリーム色)は9月中に送付します

●令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(被保険者)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。 ●令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(被保険者)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

●新しい保険証(クリーム色)は 令和4年10月1日から令和5年7月31日まで使えます。9月中に簡易書留郵便で送付します。

●令和3年中の所得をもとに、令和4年9月頃から、10月以降の負担割合の判定が可能になります。10月からの負担割合は、9月中に届く保険証券面でご確認ください。

●住民税非課税世帯の人は、変わらず1割負担となります。 |

| 「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の更新 |

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」(以下、限度額証)とは

入院時や、高額な外来診療を受けられるときに、医療機関の窓口で限度額証を提示すると、医療機関の窓口で支払う医療費が限度額までとなり、非課税世帯の人は入院時食事代が減額されます。

◆対象となる被保険者

令和4年度住民税が世帯全員非課税の後期高齢者医療制度の被保険者、3割の被保険者証をお持ちで令和4年度の住民税課税所得が145万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者

◆手続き方法

令和4年7月31日まで有効の限度額証をお持ちの人で、令和4年8月以降も該当する人には、新しい被保険者証に同封して郵送しますので、申請手続きは不要です。限度額証の有効期限は例年通り翌年の7月31日までとなりますので限度額証の差し替えはありません。有効期限まではそのまま使用できます。

◆対象となる人で限度額証をお持ちでない人は

被保険者証と身分証明(顔写真付きなら1点、その他なら2点)をお持ちの上、保険年金課高齢者医療係の窓口で申請してください。(郵送での手続きも行っています) |

| 令和4年度の保険料を通知します |

| 令和4年度の1年間の後期高齢者医療保険料の額や、支払いの方法についての通知書は、7月中旬に郵送します。 |

令和4年・令和5年度の保険料率(年額)

| 区分 |

保険料率 |

| 令和4・5年度 |

前年度比 |

| 被保険者均等割額 |

46,160円 |

+648円 |

| 所得割率(注) |

8.70% |

― |

| 年間保険料の上限額 |

66万円 |

+2万円 |

(注)「所得割額」の計算方法…総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた金額×上記の割合 |

保険料の計算の基準

令和4年度の保険料は、令和3年中の所得にもとづいて計算します。

保険料の支払方法

●通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引去りされます。

●「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書または口座振替でのお支払いとなります。 |

|

問合せ

保険年金課 高齢者医療係 TEL.551-0361 FAX.553-0250

滋賀県後期高齢者医療広域連合 TEL.522-3013 FAX.522-3023 |

|

|

|

|

|

|

|

ひだまりの家では、高齢者の閉じこもり予防や健康維持を目的としたデイサービスを行っています。これからの時代は、介護予防が大切です。「いつまでも、自分の事は自分で」を目標に、たくさんの仲間と楽しい時間を過ごしませんか?

介護保険を受けていない人で「どこかへ行きたいなぁ」と思っている人や、家族で「おばあちゃん、おじいちゃん最近家に閉じこもりがちだなぁ」など心配に思っている人は、ぜひお問合せください。市内全域に送迎も行っています。

実施日 火・水・木・金・土曜日

※木曜日は第2・4のみ開催

費用 600円~1400円(所得により変わります)

内容 健康チェック・朝の体操・脳トレ・入浴・昼食・レクレーション活動・体力測定(3か月に1度)など

対象 本市在住で、おおむね65歳以上の介護保険の認定を受けていない人

※お試し1日体験も、随時受付しています(食事代600円が必要) |

|

問合せ

ひだまりの家 TEL.552-1000 FAX.552-1154 |

|

|

|

|

|

|

地域子育て支援センター・児童館は、親子が気軽に集い、遊びやふれあいをとおしてコミュニケーションできる場所です。子育てについての相談に応じているほか、講座や活動を通じて、子育ての情報を提供しています。 地域子育て支援センター・児童館は、親子が気軽に集い、遊びやふれあいをとおしてコミュニケーションできる場所です。子育てについての相談に応じているほか、講座や活動を通じて、子育ての情報を提供しています。

子どもだけでなく保護者の支援を行うことで、保護者がゆとりと生きがいをもって、楽しみながら子育てができるように応援しています。市内在住の0歳から18歳未満のすべての子ども(未就学児童は保護者同伴に限る)が利用できます。 |

| 施設名 |

所在地 |

問合せ |

開館日 |

開館時間 |

地域子育て包括支援センター

大宝東児童館 |

綣二丁目4番5号

ウイングプラザ2階 |

TEL.551-2370

TEL.551-2360

FAX.551-2330 |

月~土 |

9:00~17:00 |

地域子育て支援センター治田東

治田東児童館 |

安養寺190番地

(なごやかセンター内) |

TEL.554-6115

FAX.554-6116 |

地域子育て支援

センター金勝

金勝児童館 |

御園983番地 |

TEL.558-3527

FAX.558-3527 |

火~金 |

10:30~17:00 |

| 葉山児童館 |

高野568番地1 |

TEL.553-8796

FAX.553-8796 |

火・水・金 |

| 葉山東児童館 |

小野480番地1 |

TEL.552-6149

FAX.552-6249 |

火・木・金 |

| 治田児童館 |

目川871番地1 |

TEL.551-1431

FAX.551-1431 |

| 治田西児童館 |

小柿一丁目10番10号 |

TEL.554-1035

FAX.554-1066 |

火・水・金 |

| 大宝児童館 |

綣六丁目13番10号 |

TEL.551-1950

FAX.551-1950 |

| 大宝西児童館 |

霊仙寺四丁目2番66号 |

TEL.552-7240

FAX.552-7240 |

火・木・金 |

※新型コロナウイルス感染症拡大予防対策のため、開館時間を16:30までに短縮しています |

|

問合せ

地域子育て包括支援センター TEL.551-2370 FAX.551-2330 |

|

|

|

|

|

|

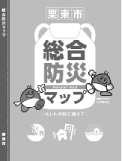

| 総合防災マップを確認しよう |

これからの台風シーズンに備え、事前に総合防災マップなどを確認し、災害時には安全な場所に避難することが原則です。 これからの台風シーズンに備え、事前に総合防災マップなどを確認し、災害時には安全な場所に避難することが原則です。

市の指定避難所では、感染症対策を行いますが、大勢の人が集まると、密閉・密集・密接の「3密」状態になることが予想され、感染のリスクが高まります。

自宅での安全確保が可能な場合、避難所に行く必要はありません。避難所だけでなく、親戚や友人宅に避難する「分散避難」を行うことも考えてみましょう。災害が起きた時、落ち着いて行動できるように総合防災マップを確認しましょう。

栗東市総合防災マップ

|

| 防災・防犯情報配信システムの登録 |

本市では、防犯情報のほか、防災行政無線のスピーカーから放送している防災情報などをメール配信しています。

配信する情報

①防犯情報(不審者情報など)

②気象警報(大雨警報・洪水警報など)

③土砂災害警戒情報

④竜巻注意情報

⑤震度情報(地震発生後の震度情報)

⑥国民保護情報(ミサイル攻撃情報など)

登録方法

●パソコンまたは、携帯電話から下記アドレスに空メールを送信してください。

[email protected]

登録案内メールが届きますので、画面の案内に従い、登録をお願いします。 |

|

問合せ

危機管理課 総合防災・危機管理係 TEL.551-0109 FAX.518-9833 |

|

|

|

|

|

|

| 増水を検知するとリアルタイムにメール配信

|

上鈎自治会が上鈎地域を流れる葉山川に、豪雨時の増水を検知して住民にメールで通知するセンサーを設置されました。葉山川は川幅が狭いため、大雨で水位が急上昇することがあります。水位の上昇をリアルタイムで把握し、氾濫危険水位に到達した情報や河川氾濫のおそれがあるなどの情報が携帯電話やスマートフォンに配信されます。この増水情報を活用することで、豪雨時の早期の住民避難が可能になります。 上鈎自治会が上鈎地域を流れる葉山川に、豪雨時の増水を検知して住民にメールで通知するセンサーを設置されました。葉山川は川幅が狭いため、大雨で水位が急上昇することがあります。水位の上昇をリアルタイムで把握し、氾濫危険水位に到達した情報や河川氾濫のおそれがあるなどの情報が携帯電話やスマートフォンに配信されます。この増水情報を活用することで、豪雨時の早期の住民避難が可能になります。

地域で住民を守る

上鈎自治会 会長

寺田 靖広 さん

上鈎地域は以前から防災意識が高く、センサーを設置するために、川の危険性を伝える説明会や勉強会を開催してきました。速やかな情報提供が可能になったことで、水害の危険をいち早く察知し、自主的な避難に役立ててほしいです。

今後も地域のための先進的な仕組みづくりを行っていきたいです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

経済的な理由で結婚に踏み切れない若者を対象に、新生活を始めるために必要となる費用を支援することにより、経済的負担を軽減し、結婚の後押しや安心して出産・子育てができる環境づくりにつなげ、少子化対策や、本市への定住を推進します。

事業内容 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された世帯を対象に、本市で新生活を始めるための費用の一部を補助します。

対象世帯 夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得金額の合算が400万円未満

補助対象 住宅取得費用・住宅賃貸費用・引越し費用・リフォーム費用

補助金額 30万円~60万円

※年齢や補助対象により異なります

申請期間 令和5年3月31日まで

※予算の上限に達した時点で受付を終了します

※令和5年3月10日以降に申請を希望する人は必ず事前にご相談ください

制度の条件や必要書類など詳細は市ホームページをご覧ください。

|

|

問合せ

元気創造政策課 TEL.551-1808 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

新型コロナウイルス感染症の影響により離職された人や求職者・非正規雇用者が、就職や正規雇用を目指して資格を取得された場合、費用の一部を補助します。

対象となる資格は、ハローワークの教育訓練給付金制度で厚生労働大臣に指定された講座や国家資格です。資格取得には、専門知識や技術が身につく、企業へのアピールポイントになる、自身の可能性を広げることで自信につながるなどさまざまなメリットがあります。

資格を取得して、安定した就労を目指しましょう。

対象者

市内在住で、令和3年4月1日以降に就職や正規雇用のために資格を取得した、求職中または非正規雇用の人。市税を滞納していない人

対象資格

ハローワークの教育訓練給付制度で厚生労働大臣が指定する講座の修了をもって取得する国家資格やそれに準ずる資格。厚生労働省ホームページ「教育訓練給付金制度 検索システム」より検索できます。 ハローワークの教育訓練給付制度で厚生労働大臣が指定する講座の修了をもって取得する国家資格やそれに準ずる資格。厚生労働省ホームページ「教育訓練給付金制度 検索システム」より検索できます。

【対象資格の一例】

介護職員初任者研修、介護福祉士、医療事務検定、日商簿記2級、移動式クレーン運転士、フォークリフト運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習、電気工事士、自動車整備士など

対象経費

資格取得にかかった授業料や教材費、資格などの受験料・登録料

補助金の額 補助金の額

対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)補助額の上限5万円

※教育訓練給付金や公共職業訓練との併給には、要件や注意事項があります

※申請は、資格取得後になります。申請には各証明書や領収書の写しなどが必要です

※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、下記までご相談ください |

|

問合せ

商工観光労政課 労政・就労推進係 TEL.551-0104 FAX.551-0148 |

|

|

|

|