|

|

|

|

市政を預ける人を選ぶ大切な選挙です。

あなたの貴重な一票を無駄にすることなく、必ず投票しましょう。

|

|

■投票できる人

次の①・②のいずれにも該当し、栗東市の選挙人名簿に登録されている人

①平成16年10月31日以前に生まれた人

②令和4年7月22日以前に栗東市に住民票を作成された人

※選挙人名簿に登録されている人であっても、投票までに市外へ転出された人は、投票することができません

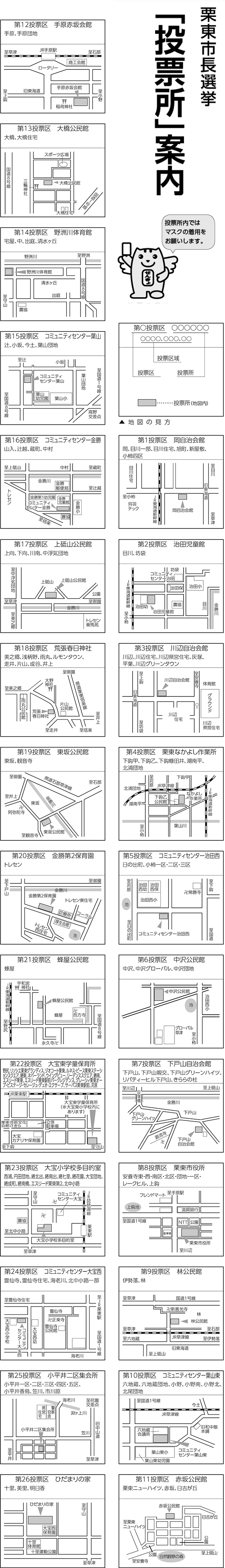

■投票所

投票所は、市内26か所に設けます。詳しくは「投票所」案内(下記)、市ホームページをご覧ください。お住まいの地域の投票所は、投票所入場整理券に掲載していますので、ご確認ください。

※10月7日以後に市内で転居された人は、前住所の投票所で投票してください

※投票所では、係員のマスク着用・アルコール消毒液の設置・飛沫飛散防止のためのパーテーションの設置など、新型コロナウイルス感染症対策を行いますので、安心してお越しください

■開票

日時 10月30日(日) 21時~

場所 なごやかセンター 集会室

■ポスター掲示場

市内178か所に公営ポスター掲示場を設置します。

■選挙公報

投票日の前日(10月29日(土))までに各世帯に送付します。万一、選挙公報が届かない場合は、市選挙管理委員会にご連絡ください。

■投票所の混雑回避のお願い

過去の選挙では、9時から12時までが混雑する傾向にあります。できるだけ混雑する時間帯以外での投票にご協力をお願いします。

■投票所入場整理券

入場整理券は、世帯ごとに一通の封筒に入れて送付します。

投票日には、忘れずにお持ちください。万一、入場整理券を紛失しても投票できますので、投票日に投票所で申し出てください。

※入場整理券が届かないときは、市選挙管理委員会にお問合せください

■投票の順序・方法

投票用紙(薄い水色)に候補者の氏名を書きます。

■不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)している人は、その病院などで不在者投票をすることができます。

出張などで市外に滞在している人は、滞在先の市(区)町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

※投票用紙等の請求手続きには日数がかかります。事前に請求できますので、詳しくは市選挙管理委員会までお問合せください

■郵便等による不在者投票(在宅投票)

身体に次のような重度の障がいのある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に手続きすると、郵便等により自宅で投票をすることができます。

対象者

①身体障害者手帳をお持ちの人で、両下肢、体幹、または移動機能の障害の程度が1級か2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級か3級、免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級までの人

②戦傷病者手帳をお持ちの人で、両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害の程度が特別項症から第三項症までの人

③介護保険被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が要介護5の人

手続方法

在宅投票をするためには、市選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書が必要です。この証明書の請求はいつでもできますので、早めに請求してください。手続方法については、市選挙管理委員会に問合せください。

請求期限

10月26日(水)(必着)

■代理記載制度について ■代理記載制度について

在宅投票ができる人で、かつ、次のような重度の障がいのある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます

●身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が1級の人

●戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までの人

■特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症のために宿泊・自宅療養などをしている人で、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票をすることができます。

対象者

次の①、②のいずれかに該当し、外出自粛要請等の期間が投票用紙を請求する時に令和4年10月24日(月)から10月30日(日)までの期間のどこかに重なると見込まれる宿泊療養者または自宅療養者

①感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた人

②検疫法の規定による隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人

※外出自粛要請期間が終了した後に請求された人は、対象になりません

※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所などでの投票ができます(マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力ください)

手続方法

前述の対象者で、特例郵便等投票を希望する人は、市選挙管理委員会に①の「外出自粛要請」、または②の「隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要)」を郵便などで送付し、投票用紙などを請求してください。

請求期限

10月26日(水)(必着)

※請求書の様式や要件・手続などの詳細は、市ホームページ(栗東市選挙管理委員会で検索)に掲載しています

※請求書は市選挙管理委員会から、電話で取り寄せることもできます |

|

期日前投票ができます |

期日前投票宣誓書(入場整理券の裏面)に必要な項目を記入することで投票日前に投票できます。入場整理券が届いていれば、記入してお持ちください。 期日前投票宣誓書(入場整理券の裏面)に必要な項目を記入することで投票日前に投票できます。入場整理券が届いていれば、記入してお持ちください。

| 場 所 |

投票期間 |

投票時間 |

| 市役所2階 第1会議室 |

10月24日(月)~10月29日(土) |

8時30分~20時 |

| アル・プラザ栗東 3階 |

10時~20時 |

対象となるのは、投票当日、仕事や用務、旅行などの予定のある人、病気や負傷、身体の障がいなどのため歩行が困難な人などです。

|

|

問合せ

選挙管理委員会 TEL.553-1234㈹ FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10月1日、栗東市と草津市による火葬場の共同運営に向けて、事業の主体となる「草津栗東行政事務組合」を設立しました。今後は組合が主体となり、令和9年度供用開始に向けた火葬場の整備および管理運営に関する事務を進めていきます。

共同運営の効果

本市には火葬場がなく、近隣市火葬場を利用している現状の中、市民の多くが利用する草津市営火葬場の老朽化や死亡者数の増加にともなう火葬需要への対応が課題となっています。草津市と共同運営することで、整備費用の縮減など、効率的に施設を整備することができ、将来にわたり安定的に市民の需要に対応した火葬場の運営を行うことができます。

今後、火葬場の整備にかかる情報は、草津栗東行政事務組合ホームページでお知らせします。

草津栗東行政事務組合ホームページ |

|

問合せ

草津栗東行政事務組合(栗東市役所内) TEL.551-0199 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

市では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、毎年、特別会計や公営企業会計も合わせた連結決算により、財政の健全性をチェックし、公表しています。

今回算定した本市の令和3年度決算における健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っています。

しかし、実質公債費比率と将来負担比率のいずれも他市と比較すると、依然として非常に高い比率です。今後も、新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、中長期的な財政見通しをもって早期の財政健全化に向けた取組みを進め、引き続き比率の低減に努めます。 |

栗東市の健全化判断比率と早期健全化基準・財政再生基準 |

| 区分 |

令和3年度 |

令和2年度 |

早期健全化基準 |

財政再生基準 |

| 実質赤字比率 |

赤字なし |

赤字なし |

12.73 |

20.0 |

| 連結実質赤字比率 |

赤字なし |

赤字なし |

17.73 |

30.0 |

| 実質公債費比率 |

12.3 |

13.3 |

25.0 |

35.0 |

| 将来負担比率 |

91.4 |

110.3 |

350.0 |

制度なし |

(単位:%) |

| 市財政の健全性を判断する指標 |

| 実質赤字比率 |

一般会計など(注)1の実質赤字が標準財政規模(注)2 に占める割合 |

| 連結実質赤字比率 |

市の全会計の実質赤字(または資金不足額)が標準財政規模に占める割合 |

| 実質公債費比率 |

一般会計などが負担する公債費が標準財政規模に占める割合 |

| 将来負担比率 |

一般会計などが将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合 |

(注)1 一般会計など…市では、「一般会計」「土地取得特別会計」「墓地公園特別会計」「大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計」があります。

(注)2 標準財政規模…地方公共団体の一般財源(使途が特定されていない財源)の標準規模を示すもので、税収入・各種譲与税・県税交付金などで構成されます。 |

栗東市の企業会計の資金不足比率 |

| 区分 |

令和3年度 |

令和2年度 |

経営健全化基準 |

財政再生基準 |

| 農業集落排水事業特別会計 |

不足なし |

不足なし |

20.0 |

制度なし |

| 水道事業会計 |

不足なし |

不足なし |

20.0 |

制度なし |

| 公共下水道事業会計 |

不足なし |

不足なし |

20.0 |

制度なし |

(単位:%) |

| 公営企業の経営健全性を判断する指標 |

| 資金不足比率 |

資金不足額が公営企業会計の事業規模に占める割合

|

|

|

問合せ

財政課 財政係 TEL.551-0100 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

食品ロスとは?

食べられるのに捨てられてしまう食品のことを「食品ロス」といいます。

令和元年10月1日に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、消費者も買い物の仕方や調理法の工夫などで自主的に食品ロスの削減に取り組むことが求められます。 |

日本の廃棄食品の約半分が家庭からのごみです 日本の廃棄食品の約半分が家庭からのごみです

日本の食品ロス量年間522万トンのうち、約半分にあたる247万トンが一般家庭から発生。国民1人当たりで計算すると、年間約41キログラムにもなります。(注)1

(注)1 令和2年度統計(農林水産省・環境省) |

家庭でできる取り組み |買い物編|

1.買い物前に冷蔵庫や食品庫にある食材をチェックしよう

2.使う分、食べられる量だけを購入しよう

3.すぐに食べる食品は陳列順に購入しよう |

|

フードドライブを実施します |

日時・場所

10月25日(火)11時~17時 アルプラザ栗東1階イベントスペース

10日26日(水)10時~13時 栗東市役所2階自動販売機コーナー前

寄付いただいた食品は全て、栗東市社会福祉協議会を通じて、市内で食料支援を必要とする人や子ども食堂などにお届けします。

フードドライブとは

各家庭で使いきれない、食べきれない食品を、必要とする人や団体に寄付する活動。

※詳細は折込チラシ、市ホームページをご覧ください |

|

問合せ

環境政策課 生活環境係 TEL.551-0341 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。

令和3年度の事業運営収支は歳入総額で40億5747万3千円です。表1の介護給付費のほか地域支援事業分にかかる介護保険料や国、県および市などが拠出する交付金や繰入金などがあります。

歳出総額は39億2532万8千円で、表2の介護給付費のほか、要介護認定審査など運営上の事務経費や地域支援事業にかかる必要経費などに支出しました。

なお、高齢化率の上昇などに伴う要介護認定者の増加により、介護給付費は前年度に比べ6.3%増となっており、今後も増加が見込まれます。

介護予防のために、できることは自分で行うことが重要です。

また、介護保険料は給付費をまかなう貴重な財源です。保険料は納期限内に納めましょう。 |

■歳入総額のうち介護給付費の財源内訳(表1)

| |

金額 |

構成比 |

| 第1号被保険者介護保険料 |

9億6,477万7千円 |

27.0% |

| 介護給付費支払基金交付金(第2号被保険者) |

9億8,615万0千円 |

27.6% |

| 国庫支出金 |

6億6,990万1千円 |

18.7% |

| 介護給付費財政調整交付金 |

58万0千円 |

0.0% |

| 県支出金 |

5億725万5千円 |

14.2% |

| 繰入金(栗東市負担分) |

4億4,694万8千円 |

12.5% |

| 計 |

35億7,561万1千円 |

100.0% |

|

■歳出総額のうち介護給付費の支給内訳(表2)

| |

金額 |

構成比 |

| 居宅介護サービス費 |

16億8,962万6千円 |

47.3% |

| 施設介護サービス費 |

10億6,608万0千円 |

29.8% |

| 地域密着型サービス費 |

5億4,352万5千円 |

15.2% |

| 介護予防サービス費 |

8,456万5千円 |

2.4% |

| 特定入所者介護サービス費 |

7,910万6千円 |

2.2% |

| 高額介護サービス費 |

8,351万8千円 |

2.3% |

| 高額医療合算介護サービス費 |

1,077万2千円 |

0.3% |

| 住宅改修費 |

1,063万3千円 |

0.3% |

| 審査支払手数料 |

400万9千円 |

0.1% |

| 福祉用具購入費 |

377万7千円 |

0.1% |

| 計 |

35億7,561万1千円 |

100.0% |

※介護サービス費用の7~9割を保険から給付しています |

|

問合せ

長寿福祉課 介護保険係 TEL.551-0281 FAX.551-0548 |

|

|

|

|

|

|

| 本市では、0歳から15歳に至るまでの一貫した子育て教育を進めるために、子ども青少年局と教育部で、「栗東子育て教育Nextプロジェクト」(以下Nextプロジェクト)の取組みを連携して行っています。 |

Nextプロジェクトとは?

くりちゃん元気いっぱい運動のこれまでの課題を克服し、家庭・地域・学校園の連携を強化していくために、こども青少年局と教育部で立ち上げたプロジェクトです。この取組みで大切にしたいことは、「非認知能力」の育成です。

非認知能力とは?

テストなどを行うことで数値化できる知識などの力を「認知能力」というのに対して、「非認知能力」とは、点数化できない力を総称して呼ぶものです。例えば、粘り強く取り組む力や、友だちと協調する力、気持ちをコントロールする力などがあげられます。今後、子どもたちが直面するさまざまな問題を解決していくためには、知識をたくさん知っていることよりも、意欲や粘り強さ、協調性などが必要だと言われています。非認知能力は、社会の変化に対応できる力でもあるのです。

「栗東子育て教育ビジョン」で子どもの育ちを「見える化」しました

子育ては、学校や園だけが担うものではありません。「家庭・地域・学校園で共通して取り組めるものをつくり、それをもとに、子どもたちに非認知能力をつけたい」。そんな思いから、「栗東子育て教育ビジョン(以下教育ビジョン)を作成しました。「時間を守る」、「粘り強くやり遂げる」、「決まりと約束を守る」など13の観点を設定し、0歳から15歳までのそれぞれの段階でつけたい力を「見える化」しました。

また、教育ビジョンをよりわかりやすいものにするために、活用ガイドブックを作成し、家庭や地域へ発信するための準備を進めています。

教育ビジョンが現代の子育ての羅針盤となり、活用ガイドブックが子育ての道しるべとなることを目指しています。

保・幼・小・中の共通した取組みで非認知能力を育みます

今年度は学校や園で、Nextプロジェクトや非認知能力についての研修を進めています。

まず、子どもたちの保育や教育を担う保育士や教員がNextプロジェクトの意義を理解し、推進しています。

また、作成した教育ビジョンをもとに、市内3つの中学校区に所属する保育園・幼稚園・幼児園・小学校・中学校で、共通した取組みを始めました。それぞれの中学校区で高めたい非認知能力を決めて取り組むことで、他の非認知能力も互いに絡み合いながら伸びていくと考えています。

今こそチーム栗東Next

Nextプロジェクトの「Next」とは、次世代を生きる子どもたち。本市の未来を担う次世代の子どもたちを、家庭・地域・学校園がビジョンを共有し、育てるために、市全体で取り組みます。教育ビジョンと活用ガイドブックは、令和5年度から家庭や地域にむけて発信を始めます。 |

|

|

問合せ

学校教育課 TEL.551-0130 FAX.551-0149 |

|

|

|