|

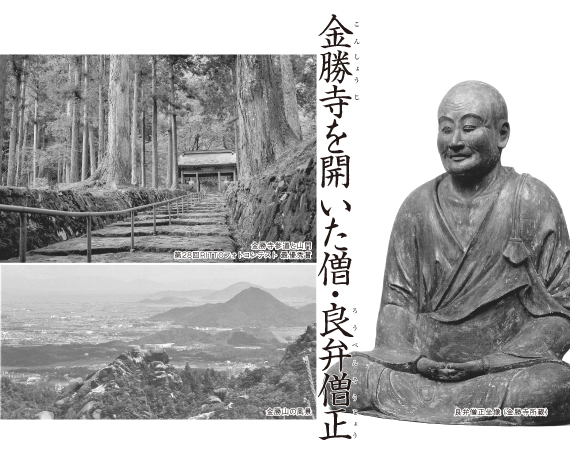

1250年御遠忌によせて |

滋賀県の南部に位置した旧栗太郡は、栗東という地名が「栗太郡の東」に由来するように、大津市の瀬田川より東側、草津市と栗東市の全域、そして守山市の一部(物部地区)にまたがる広い地域でした。旧栗太郡一帯は、豊かな宗教文化が花開いた地域として知られ、その中心の一つに本市南部の金勝山に建つ金勝寺(荒張)があります。

令和5年(2023)は、金勝寺を開いた僧・良弁(689〜773)の没後1250年の記念の年(1250年御遠忌)にあたります。

今回の特集記事では、良弁僧正1250年御遠忌によせて、栗東の仏教文化について紹介します。 |

|

良弁と金勝寺 |

良弁は、持統天皇3年(689)に相模国(神奈川県)に生まれたと言われています。一方で、近江国(滋賀県)の生まれという説もあり、その出身についてはよく分かっていません。法相学を学んだ良弁は、行基とともに東大寺(奈良市)の大仏造立の際に中心的な役割を担い、大仏開眼供養の後、東大寺初代別当に就いています。最晩年の宝亀4年(773)に僧正に任命されたことから、良弁僧正と呼ばれるのが一般的です。

良弁が金勝寺を開いたのは、天平5年(733)のことです。聖武天皇の勅願により、平城京(奈良市)の鬼門(東北)を守る国家鎮護の祈願寺として開かれました。その後、弘仁年間(810〜824)に、興福寺の僧・願安によって伽藍が整備され、仏像が安置されたと伝えられています。金勝寺は、平城京を中心に栄えた南都仏教の影響下で開かれ、整備されていったのです。 |

金勝山と湖南アルプス〜狛坂磨崖仏をめぐって〜 |

金勝寺の建つ金勝山とは、本市南部に連なる山々の総称で、金勝山も含めた滋賀県の南部に広がる山並一帯は、湖南アルプスと呼ばれています。花崗岩の岩塊が作り出す独特の景観が広がる湖南アルプスは、琵琶湖まで見渡せる眺望も相まって、人気のハイキングコースとなっています。 金勝寺の建つ金勝山とは、本市南部に連なる山々の総称で、金勝山も含めた滋賀県の南部に広がる山並一帯は、湖南アルプスと呼ばれています。花崗岩の岩塊が作り出す独特の景観が広がる湖南アルプスは、琵琶湖まで見渡せる眺望も相まって、人気のハイキングコースとなっています。

歴史を紐解くと、奈良時代の歌集『万葉集』に行き当たります。「藤原宮の役民の作る歌」として「石走る 淡海の国の 衣手の 田上山の 真木さく 桧の嬬手を」と、湖南アルプスの一角を占める田上山(大津市)から、藤原宮(奈良県橿原市)の桧材を切り出したことが歌われているのです。田上山は、持統天皇8年(694)から和銅3年(710)まで置かれた藤原宮の造営や平城京の整備、多くの寺院の建立にも材木を提供したと言われています。このような経緯も、後に金勝寺が南都仏教の影響下で開かれ、整備されていく背景として見逃すことはできないでしょう。

湖南アルプスには、多くの石仏も点在しています。その中で最も有名なものが狛坂磨崖仏(国史跡)です。高さ6.3m・幅4.5mの花崗岩に、足を崩して座る像高2.2mの如来像を中心に、像高2.4mの両脇侍(菩薩立像)が表され、ひと際大きな3体を取り巻くように、小ぶりの仏像9体が浅く彫られています。狛坂磨崖仏は、願安によって弘仁7年(816)に創建されたという狛坂寺の跡地にありますが、それ以前に彫られたと考えられています。奈良時代後期に、新羅系渡来人が彫ったとの説が有力で、さらに古い白鳳時代に彫られたとの見方もありますが、江戸時代後期に至るまで史料に登場することはなく、多くの謎と魅力に満ちた存在です。平成2年(1990)に開館した栗東歴史民俗博物館では、栗東の歴史と文化を象徴するシンボルとして、狛坂磨崖仏のレプリカ(等身大)を展示しています。 |

旧山口寺と大通寺 |

南都仏教の影響下で開かれた金勝寺ですが、金勝山の北麓が開発されるにつれ、北麓の集落との関わりを強めていくようになり、金勝寺を中心とした仏教文化が花開いていきました。その中から、旧山口寺と大通寺を紹介します。 南都仏教の影響下で開かれた金勝寺ですが、金勝山の北麓が開発されるにつれ、北麓の集落との関わりを強めていくようになり、金勝寺を中心とした仏教文化が花開いていきました。その中から、旧山口寺と大通寺を紹介します。

山口寺は、金勝寺に登っていく山道の出発点、荒張の目相と呼ばれる地区にありました。平成4年(1992)、山口寺の廃寺にともなう調査で、須弥壇の下から天部形立像の部材が多数発見されました。それらを組み合わせたところ、多くの部材が損なわれていた四天王立像(2躯)の復元が可能となったほか、それまで知られていなかった天部形立像1躯分として組み上げることができました。これらの像は、平成10年(1998)には滋賀県指定有形文化財として指定されています。

金勝寺に登っていく山道の登り口付近に位置する荒張の走井という集落には、数軒の家が大通寺保存会として守る仏像(広目天立像)が伝わっています。この広目天立像も滋賀県指定有形文化財に指定されていますが、もともとは四天王(または二天)のうちの1躯であったと考えられます。

大通寺の広目天立像は、栗東歴史民俗博物館の開館以来、寄託資料として収蔵され、大通寺保存会の皆さんは、毎年、お参りに来られています。学芸員をはじめとする職員にも、普段収蔵資料としている仏像が、信仰の対象として生きていることを実感できる貴重な機会となっています。

|

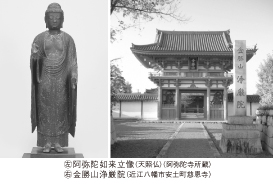

安土の金勝山浄厳院 |

時代が下がり室町時代、栗太郡河辺(川辺)出身の僧・隆堯(1369〜1449)は、金勝寺に草庵(浄厳坊)を構えた後、東坂にも草庵を開きました。現在の阿弥陀寺です。東坂の草庵を開く際、隆堯は阿弥陀立像を本尊としました。この像は、隆堯が伊勢神宮で修行した際に、天照大神から授かったとされ、近江への帰途に光明を放つ奇瑞を見せたことも相まって、「天照仏」と呼ばれています。その後の阿弥陀寺は、近江の浄土教団の中心的な役割を担っていくようになります。 時代が下がり室町時代、栗太郡河辺(川辺)出身の僧・隆堯(1369〜1449)は、金勝寺に草庵(浄厳坊)を構えた後、東坂にも草庵を開きました。現在の阿弥陀寺です。東坂の草庵を開く際、隆堯は阿弥陀立像を本尊としました。この像は、隆堯が伊勢神宮で修行した際に、天照大神から授かったとされ、近江への帰途に光明を放つ奇瑞を見せたことも相まって、「天照仏」と呼ばれています。その後の阿弥陀寺は、近江の浄土教団の中心的な役割を担っていくようになります。

戦国時代も終わりに近付いたある日、金勝山が歴史の転換点に大きく関わる出来事が起こります。織田信長(1534〜1582)が、金勝山で鷹狩りを楽しんだ際に、阿弥陀寺第8世・応誉明感(?〜1582)と出会ったのです。その人柄を高く評価した織田信長の命令により、天正6年(1578)、応誉明感は安土へと移り、近江の浄土教団の中心としての阿弥陀寺の役割も、安土の浄厳院へと移っていくこととなります。浄厳院の名が、隆堯が金勝寺に構えた草庵・浄厳坊に由来することは言うまでもありません。さらに、その山号は「金勝山」と言い、金勝山・金勝寺とのゆかりを今に伝えています。

|

栗東歴史民俗博物館では、良弁僧正1250年御遠忌を記念して、収蔵品展「栗東の神・仏」 (9/16〜11/26)を開催します。詳細はこちらをご覧ください。 |

|

問合せ

栗東歴史民俗博物館 TEL.554-2733 FAX.554-2755 |

|

|

|

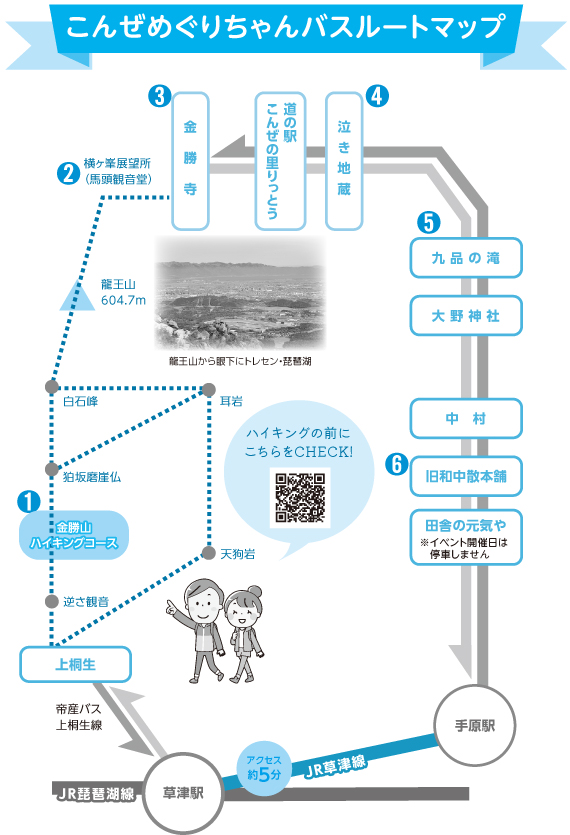

9月〜11月の土・日曜日と祝日にJR手原駅から金勝地区の観光スポットを巡る

『こんぜめぐりちゃんバス』が運行します。主な観光スポットをバスの順路に沿って紹介します。 |

|

バスの時刻表など詳細は、チラシ、栗東市観光協会のホームページをご覧ください。

栗東市観光協会 |

1.金勝山ハイキングコース

史跡巡りと雄大な景色を楽しむ

本市南部にそびえる龍王山・鶏冠山などからなる雄大な「湖南アルプス」には、ハイキングコースがあります。奈良時代から仏教文化の一翼を担った金勝寺や狛坂寺廃寺跡に立つ狛坂磨崖仏があり、山並みを縦走しながら史跡をたどることができます。コースには自然に出来た巨岩や奇岩があり、天狗岩の上に立つと遮るものがなく、大パノラマが開けます。 本市南部にそびえる龍王山・鶏冠山などからなる雄大な「湖南アルプス」には、ハイキングコースがあります。奈良時代から仏教文化の一翼を担った金勝寺や狛坂寺廃寺跡に立つ狛坂磨崖仏があり、山並みを縦走しながら史跡をたどることができます。コースには自然に出来た巨岩や奇岩があり、天狗岩の上に立つと遮るものがなく、大パノラマが開けます。 |

2.横ヶ峯展望所(金勝寺馬頭観音堂前駐車場)

眼下の眺望にうっとり

標高約590mにあり、野洲市の三上山より高い所にあります。眺望は素晴らしく、眼下にJRA栗東トレーニング・センターの全景、栗東から野洲にかけての湖南地域の街並み、琵琶湖や比良の山々が眺められます。 標高約590mにあり、野洲市の三上山より高い所にあります。眺望は素晴らしく、眼下にJRA栗東トレーニング・センターの全景、栗東から野洲にかけての湖南地域の街並み、琵琶湖や比良の山々が眺められます。 |

3.金勝寺の「良弁杉」と蹄鉄絵馬

非日常の静寂な空間を楽しむ

千三百年の静寂なたたずまいの金勝寺は、栗東八景の「夏清の幽玄」として春の新緑、夏の涼、秋の紅葉、冬の暮雪と心和むスポットです。境内には良弁僧正ゆかりの樹齢800年の大杉があり、10月に瞑想・森林浴ヨガのイベントも開催されます。 千三百年の静寂なたたずまいの金勝寺は、栗東八景の「夏清の幽玄」として春の新緑、夏の涼、秋の紅葉、冬の暮雪と心和むスポットです。境内には良弁僧正ゆかりの樹齢800年の大杉があり、10月に瞑想・森林浴ヨガのイベントも開催されます。

|

4.泣き地蔵

旅人の往来を見守る磨崖仏

昔、旧信楽道のこの辺りには旅人を泣かすほどの坂があったといわれ、150年以上前に2人の僧が旅人の安全祈願のために、花崗岩に薬師、釈迦、阿弥陀の三体の如来像を刻んだと伝えられています。 昔、旧信楽道のこの辺りには旅人を泣かすほどの坂があったといわれ、150年以上前に2人の僧が旅人の安全祈願のために、花崗岩に薬師、釈迦、阿弥陀の三体の如来像を刻んだと伝えられています。 |

5.九品の滝

九品浄土のせせらぎの音

3段に分かれて流れ落ちるさまが、仏教用語の九品浄土を思わせることからその名がついたといわれます。総高約20m、渓流を含めた延長は約100mに及ぶ湖南地域最大の滝で、そのせせらぎの響きはとても爽やかです。 3段に分かれて流れ落ちるさまが、仏教用語の九品浄土を思わせることからその名がついたといわれます。総高約20m、渓流を含めた延長は約100mに及ぶ湖南地域最大の滝で、そのせせらぎの響きはとても爽やかです。 |

6.旧和中散本舗

家康の腹痛を治した薬 和中散を販売

徳川家康が慶長16年に近江永原で腹痛を訴えた時に典医がすすめた薬が和中散と言われています。製薬場には今年機械遺産に認定された直径4mの木製「人車製薬機」があり、樫の木の動輪の中に人が入り動かすと、歯車で石臼が回転して薬草が粉末となる仕掛けです。旧東海道の草津宿と石部宿の中間にあったことから、公卿・大名たちが少憩する習わしとなり、梅木小休み本陣と称しました。庭園は江戸時代初期に造られ、およそ120坪の池泉鑑賞式で国指定の名勝です。 徳川家康が慶長16年に近江永原で腹痛を訴えた時に典医がすすめた薬が和中散と言われています。製薬場には今年機械遺産に認定された直径4mの木製「人車製薬機」があり、樫の木の動輪の中に人が入り動かすと、歯車で石臼が回転して薬草が粉末となる仕掛けです。旧東海道の草津宿と石部宿の中間にあったことから、公卿・大名たちが少憩する習わしとなり、梅木小休み本陣と称しました。庭園は江戸時代初期に造られ、およそ120坪の池泉鑑賞式で国指定の名勝です。

秋の特別公開のお知らせ

9月21日(木)から24日(日)まで特別公開します。(入館料500円) |

|

問合せ

商工観光労政課 観光係 TEL.551-0236 FAX.551-0148 |

|

▲トップページ(目次)へ

▲トップページ(目次)へ

▲トップページ(目次)へ

▲トップページ(目次)へ