|

市内蜂屋の蜂屋遺跡では、これまで伝承や古瓦の出土、「宗寺」などの小字地名から寺院跡の存在が推定されていましたが、平成三十年に実施された発掘調査で飛鳥時代の瓦が多量に出土し、古代寺院の存在が確実視されることになりました。 市内蜂屋の蜂屋遺跡では、これまで伝承や古瓦の出土、「宗寺」などの小字地名から寺院跡の存在が推定されていましたが、平成三十年に実施された発掘調査で飛鳥時代の瓦が多量に出土し、古代寺院の存在が確実視されることになりました。

この仮称「蜂屋廃寺」から出土した軒先を飾る瓦は、世界文化遺産である奈良斑鳩の法隆寺と同じ文様の法隆寺式と呼ばれるものが大半でした。それは蜂屋廃寺と法隆寺との深い関わりを示すもので、大きく注目されることとなりました。

蜂屋廃寺の調査では寺院建築遺構は見つかりませんでしたが、蜂屋集落内には蜂屋廃寺から移設された礎石とみられる石材二点が存在するのでここで紹介します。

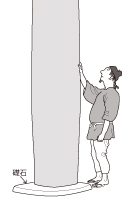

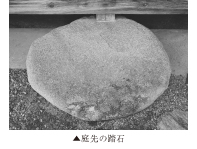

礎石とみられる石材は、蜂屋コミセンの前に建てられている愛宕さん(火除けの神様)の石碑と、集落内民家の縁側に置かれた踏石(下駄脱ぎ石)です。

石碑は平面形が六角形で、縦1.3m、横1.2m、厚さ約0.4mの花崗岩で、表面に「愛宕神社」と陰刻があり、その上部に愛宕神社のお札を納める長方形の窪みが彫り込まれています。裏面は平坦で、その中央には柱を安定させるための直径15㎝、深さ0.8㎝の円形の窪みが彫られています。刻字はその円形の窪みの上から「村中安全」と陰刻され、その右側には「明治十八年乙酉年 八月建之」左側には「世話方 講中」とあり、明治十八年に石碑に転用されたことが分かります。

民家の庭先に置かれた踏石は、平面形は楕円形で、長辺約1m、短辺約0.8m、厚さ約0.28mの花崗岩です。民家の住民から伺った話によると、昭和36年に住宅地盤のかさ上げのため小字「経田」の土を採取する際に出土した石で、田に置いていても邪魔になるため持ち帰り、踏石として利用することにしたそうです。小字「経田」は平成三十年の発掘調査で多量の瓦が出土した小字「宗寺」の北隣にあたり、礎石の出土は、瓦を葺いた寺院建築の存在を示すもので、今後の調査による蜂屋廃寺の究明が期待されます。 民家の庭先に置かれた踏石は、平面形は楕円形で、長辺約1m、短辺約0.8m、厚さ約0.28mの花崗岩です。民家の住民から伺った話によると、昭和36年に住宅地盤のかさ上げのため小字「経田」の土を採取する際に出土した石で、田に置いていても邪魔になるため持ち帰り、踏石として利用することにしたそうです。小字「経田」は平成三十年の発掘調査で多量の瓦が出土した小字「宗寺」の北隣にあたり、礎石の出土は、瓦を葺いた寺院建築の存在を示すもので、今後の調査による蜂屋廃寺の究明が期待されます。 |

|

問合せ

出土文化財センター TEL.553-3359 FAX.553-3514 |

|

|

|

|