|

|

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、毎年、特別会計や公営企業会計も合わせた連結決算により、財政の健全性をチェックし、公表しています。

今回算定した本市の令和6年度決算における健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っています。

しかし、実質公債費比率と将来負担比率は他市と比較すると、依然として非常に高い比率です。今後も、中長期的な財政見通しをもって早期の財政健全化に向けた取組みを進め、比率の低減に努めます。 |

|

栗東市の健全化判断比率と早期健全化基準・財政再生基準

区分 |

令和6年度 |

令和5年度 |

早期健全化基準 |

財政再生基準 |

実質赤字比率 |

赤字なし |

赤字なし |

12.69 |

20.0 |

連結実質赤字比率 |

赤字なし |

赤字なし |

17.69 |

30.0 |

実質公債費比率 |

11.8 |

11.8 |

25.0 |

35.0 |

将来負担比率 |

73.2 |

77.4 |

350.0 |

制度なし |

(単位:%) |

|

市財政の健全性を判断する指標

実質赤字比率 |

一般会計など(注1) の実質赤字が標準財政規模(注2) に占める割合 |

連結実質赤字比率 |

市の全会計の実質赤字(または資金不足額)が標準財政規模に占める割合 |

実質公債費比率 |

一般会計などが負担する公債費が標準財政規模に占める割合 |

将来負担比率 |

一般会計などが将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合 |

(注1) 一般会計など 市では、「一般会計」「土地取得特別会計」「墓地公園特別会計」「大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計」があります。

(注2) 標準財政規模 地方公共団体の一般財源(使途が特定されていない財源)の標準規模を示すもので、税収入・各種譲与税・県税交付金などで構成されます。 |

|

栗東市の企業会計の資金不足比率

区分 |

令和6年度 |

令和5年度 |

経営健全化基準 |

財政再生基準 |

農業集落排水

事業特別会計 |

不足なし |

不足なし |

20.0 |

制度なし |

水道事業会計 |

不足なし |

不足なし |

20.0 |

制度なし |

公共下水道事業会計 |

不足なし |

不足なし |

20.0 |

制度なし |

(単位:%) |

|

公営企業の経営健全性を判断する指標

資金不足比率 |

資金不足額が公営企業会計の事業規模に占める割合 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

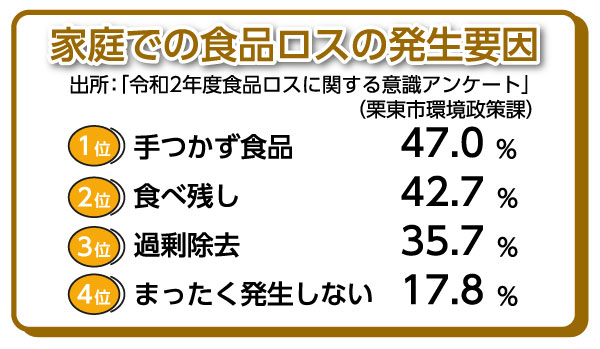

食品ロスの現状

「食品ロス」は、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食品のことをいいます。

日本全体では、年間464万トン(注1)の食品ロスが発生していると推計されており、この量を国民1人当たりで計算すると、年間約37キログラムにもなります。(注2)

また、世界では、人の消費のために生産された食料のおおよそ3分の1にあたる、年間13億トンを廃棄しているといわれています。(注3) |

|

食品ロスはどこから発生しているの?

日本の食品ロス量年間464万トンのうち、約半分にあたる233万トンが一般家庭から発生しています。(注1) |

|

食品ロスを減らすためにできることは?

食品ロスを減らすための小さな行動も、一人一人が取り組むことで、大きな削減につながります。

■買いすぎない |

買い物の前に家にある食材をチェックする。定期的な冷蔵庫内の在庫管理をする。 |

■作りすぎない |

食べ残しのない量を心掛け料理する。 |

■注文しすぎない |

外食時は食べきれる量を注文する。 |

■食べきる |

宴会時の30(さんまる)・10(いちまる)運動(注4)などを実践する。残った場合は自己責任の範囲で持ち帰りする。 |

|

|

(注1) 令和5年度推計(農林水産省・環境省)

(注2) 国民1人当たりは総務省「人口推計」(2023年10月1日時点)に対する値。

(注3) 国連食糧農業機関(FAO)「世界の食料ロスと食料廃棄(2011年)」

(注4) 30(さんまる)・10(いちまる)運動「注文を適量に、乾杯後の30分は席を立たずに料理を楽しむ、お開き前の10分は自分の席に戻って、再度料理を楽しむ」宴会や会食で食べ残しを減らすためのキャンペーンのこと。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

令和6年度 介護保険の運営状況について

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。

令和6年度の事業運営収支は歳入総額の45億6,247万円に対して、歳出総額は42億7,070万9千円で、2億9,176万1千円の黒字でした。

決算は黒字となりましたが、今後も介護給付費の増加が見込まれます。

被保険者一人一人が介護予防のために、できることは自分で行うことが重要です。また、介護保険料は給付費をまかなう貴重な財源です。納期限内に納めましょう。 |

|

|

|

歳入 |

歳出 |

財源内訳 |

金額(千円) |

第1号被保険者

介護保険料 |

1,121,655 |

国庫支出金 |

812,483 |

県支出金 |

604,140 |

支払基金交付金 |

1,066,524 |

繰入金(栗東市負担分) |

596,230 |

繰越金 |

347,990 |

その他の収入 |

13,448 |

計 |

4,562,470 |

|

支給内訳 |

金額(千円) |

総務費 |

53,239 |

保険給付費 |

3,834,072 |

地域支援事業 |

163,051 |

基金積立金 |

10,115 |

その他の支出 |

210,232 |

計 |

4,270,709 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本市では、ひとり暮らしの高齢者や重度の身体障がい者などが、急な病気や事故のときにボタン一つで通報できる「緊急通報システム」貸与制度を実施しています。

この制度では、通報を受けた受信センターが消防機関や協力員と連携し、速やかな救急対応や安否確認を行います。健康や暮らしに関する相談も受け付けており、安心して自宅で過ごせる支えとなります。

これまでの「固定型機器」に加え、令和7年9月からは「携帯型緊急通報機器」の貸与も始まりました。携帯電話の電波を使うため固定電話は不要で、本体のみで通報できます

※使用は自宅内に限られます。外出先では使えませんのでご注意ください |

|

利用料 |

|

|

(生活保護世帯は免除あり) |

対象 |

①在宅のひとり暮らし高齢者 ②重度の身体障がい者など。 |

|

利用には申請が必要です。事前に問合せ先までご相談ください。 |

|

|

|

|

|

|

|

文責:びわこ薬剤師会 会長 大迫翔平

「かかりつけ薬剤師」とは、行きつけの飲食店の店主やいつも指名している美容師などと同様で、みなさん一人一人のことをよく知っている薬剤師が、それぞれの暮らしや身体に合ったくすり・健康をサポートしやすくする制度です。

自身でお気に入りの薬剤師を指名することができ、くすりや身体のことをまとめて、そして長く見ていくことで、より安全に、より安心して薬物治療を進めることができます。 |

|

|

他にも、24時間365日問合せが可能になり、情報が集約されているので医師との連携や在宅医療への移行もスムーズになるなど、メリットがたくさんあります。

複数の病院にかかったり、多くのくすりを飲んでいたり、市販薬・サプリメントを使ったりする人は、特にくすりの飲み合わせや副作用が出る可能性があるため、それらを管理してくれる専門家がいるととても心強いと思いませんか?

「話が分かりやすい」「付き合いが長い」などをきっかけに自分専門の薬剤師である「かかりつけ薬剤師」をぜひ指名してみませんか?お近くの薬局で、「かかりつけ薬剤師について聞きたい」と気軽にお声がけください。 |

|

近くの薬局はどこにあるのか、どんな機能(在宅対応や災害対策など)を持っているのか、地域の薬局一覧、薬局機能ごとの一覧は「びわこ薬剤師会」のホームページをご覧ください。 |

|

|

|

|

かかりつけ医師・かかりつけ歯科医師を持つことで… |

- 日頃の生活習慣や今までの受診歴などをしっかり把握しているため、ちょっとした体調の変化などに気付いてもらいやすくなり、病気の早期発見・早期治療につながります。また、病気の症状や治療方法などもあなたに合った適切なアドバイスを受けることができます。

- より専門的に治療が必要となった場合には、他の医療機関・歯科医療機関や大病院と連携しながら適切な紹介をしてくれます。

|

|

「かかりつけ医師・かかりつけ歯科医師」については、近くの医療機関・歯科医療機関で相談してみてください。 |

|

|

|

|

|

|