子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの定期接種について

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンについて

比較的若い世代の女性に発症しやすい子宮頸がんは、子宮の頸部(子宮の出口に近い部分)にできるがんで、そのほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因とされています。

HPVは、女性の多くが「一生に一度は感染する」といわれるウイルスです。HPVに感染しても多くの場合は自然に消えますが、一部の人で子宮頸がんになってしまうことがあります。国内では年間約11,000人が子宮頸がんを発症し、年間約2,900人が死亡すると推定されています(独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」より)。

子宮頸がんにつながるHPVの感染は、HPVワクチン接種で防ぐことができます。接種を希望される方は、以下のリーフレット(厚生労働省作成)をご覧いただき、HPVワクチンの効果とリスク(副反応)について十分に理解した上で、接種を判断してください。

ただし、ワクチンだけでは防げないHPV感染もあるため、子宮頸がんを早期に発見し治療するために、20歳以上の人は2年に1回、子宮頸がん検診を受けることが大切です。

定期接種対象者

接種当日に栗東市に住民登録がある、小学6年生~高校1年生相当の女子

- 令和7年度は、平成21年4月2日から平成26年4月1日生まれの女子が対象です。

- 標準的な接種期間は、13歳となる日(中学1年生)の年度の初日から当該年度の末日までの間です。

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版:厚生労働省) (PDFファイル: 3.6MB)

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版:厚生労働省) (PDFファイル: 2.8MB)

キャッチアップ接種対象者(HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方)

子宮頸がん予防(HPV)ワクチン_キャッチアップ接種の経過措置について(栗東市ホームページ内)

接種スケジュール

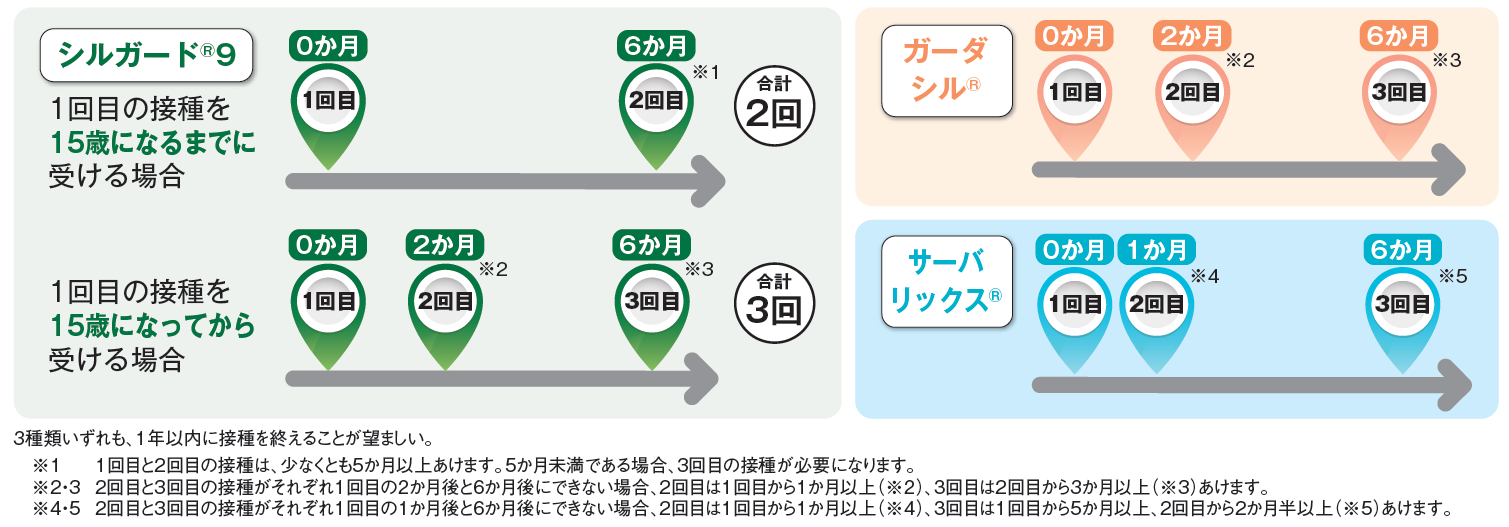

公費で接種できるHPVワクチンは、防ぐことができるHPVのタイプによって「2価ワクチン(サーバリックス)」、「4価ワクチン(ガーダシル)」及び「9価ワクチン(シルガード9)」の3種類があります。接種間隔、回数などはワクチンにより異なりますので、ご注意ください。

なお、接種できるHPVワクチンの種類は実施医療機関によって異なりますので、予約時に確認してください。

2価ワクチン(接種回数:3回)

- 標準的な接種方法…1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。

- 標準的な接種方法をとることができない場合…1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。

4価ワクチン(接種回数:3回)

- 標準的な接種方法…2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。

- 標準的な接種方法をとることができない場合…1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

9価ワクチン

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(接種回数:2回)

- 標準的な接種方法…1回目の接種から6か月の間隔をおいて2回目を接種します。

- 標準的な接種方法をとることができない場合…1回目の接種から5か月以上の間隔をおいて2回目を接種します。

1回目の接種を15歳になってから受ける場合(接種回数:3回)

- 標準的な接種方法…2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。

- 標準的な接種方法をとることができない場合…1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

厚生労働省「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について」(外部リンク)

9価ワクチン接種のお知らせ(定期接種版:厚生労働省) (PDFファイル: 603.5KB)

9価ワクチン接種のお知らせ(キャッチアップ接種版:厚生労働省) (PDFファイル: 491.1KB)

実施医療機関

下記のリンク先をご参照ください。

令和7(2025)年度健康づくりカレンダー(栗東市ホームページ内)

令和7年度子どもの定期予防接種について(栗東市ホームページ内)

持ち物・注意事項

母子健康手帳または予防接種履歴が分かるもの(忘れると接種できないことがあります)

- 予診票は実施医療機関に備え付けています。予診票には保護者の署名が必要です。

- 予防接種を受けるには、原則、保護者の同伴が必要です。ただし、13歳以上16歳未満の方の場合は、あらかじめ接種を受けることへの保護者の同意を「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種_保護者の同意書」と「予診票」の保護者自署欄で確認できた場合に限り、接種できます。

- 13歳未満の方で保護者の同伴が困難な場合は、接種される人の日頃の健康状態を熟知する親族等が同伴し、保護者が署名した「予防接種委任状」を医療機関に提出することで接種可能です。

関連リンク

- この記事に関するお問い合わせ先

-

健康増進課

〒520-3015

栗東市安養寺190

電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)

ファックス:077-554-6101

Eメール

更新日:2025年04月01日