|

|

|

引越しシーズンの3月下旬から4月上旬は、転入・転出や転居の届出が集中して、窓口が大変混み合います。市では、日曜日に臨時の窓口を開設し、住民異動に伴う手続きを受け付けます。

本人確認のために、官公署発行の写真付証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー〔個人番号〕カード・写真付住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書など)をお持ちのうえお越しください。

■日時…3月27日(日)、4月3日(日)

8時30分~17時15分

■場所…市役所庁舎1階窓口 |

| 担当課 |

取り扱い業務 |

総合窓口課

TEL.551-0110

FAX.553-0250 |

●住民異動届(転入・転出・転居)の受け付け (国外転入およびマイナンバー〔個人番号〕カード・住基カードによる特例転入はできません)

●印鑑登録の手続き・印鑑登録証明書の発行

●住民票の写し、戸籍謄(抄)本などの発行(税関係の証明書は発行できません) |

保険年金課

TEL.551-1807(国民健康保険)

TEL.551-0316(福祉医療)

TEL.551-0361(後期高齢者医療)

FAX.553-0250 |

●住民異動に伴う国民健康保険被保険者証の発行手続き

●福祉医療受給券の申請書預かり(健康保険証と平成27年度課税証明書が必要です。なお、受給券は後日郵送します)

●後期高齢者医療負担区分等証明書の預かり(後期高齢者医療被保険者証は後日郵送) |

税務課

TEL.551-0106 FAX.551-2010 |

●国民健康保険税の精算(住民異動に伴う業務のみ) |

学校教育課(3階)

TEL.551-0130 FAX.551-0149 |

●小・中学校の転入、転出に伴う就学の手続き(就学通知書の交付など)

●区域外就学、指定校変更の手続き |

幼児課

TEL.551-0424 FAX.551-0149 |

●保育園・幼稚園の入園申込み・退園申出の受け付け

●保育料の収納業務 |

子育て応援課

TEL.551-0114 FAX.552-9320 |

●児童手当の手続き(認定請求書の一部預かりなど)

※児童扶養手当・特別児童扶養手当などは後日手続きしてください。 |

※上記以外の業務は取り扱いできません。詳細は事前に各担当課に確認をお願いします。また、他の行政機関に問合せが必要となるものなどは、当日手続きができない場合があります。

●介護保険の申請は後日、長寿福祉課(TEL.551-0281 FAX.551-0548)で手続きしてください。

●障がい者手帳や福祉手当は後日、障がい福祉課(TEL.551-0113 FAX.553-3678)で手続きしてください。

●妊婦健康診査受診券の交換は後日、なごやかセンター内の健康増進課(TEL.554-6100 FAX.554-6101)で手続きしてください。

※水道を使う場合、または使わなくなる場合は、その4日前までに上下水道課(TEL.551-0135 FAX.554-3866)に電話連絡をしてください。

※戸籍届出関係は預かりとなり、平日の8時30分~17時15分に再度来庁していただく場合があります。 |

|

問合せ

総合窓口課 TEL.551-0110 FAX.553-0250 |

|

|

|

|

|

|

個人番号カード交付通知書ハガキが届きましたら、カードを受け取りにお越しください。平日だけでなく、休日も受け取っていただけます。 個人番号カード交付通知書ハガキが届きましたら、カードを受け取りにお越しください。平日だけでなく、休日も受け取っていただけます。

■交付受付時間

・平日:午前8時30分から午後5時まで

・休日:午前8時30分から午後4時まで

<休日開庁日>

3月12日(土)、13日(日)、26日(土)、27日(日)

■持参するもの

・交付通知書ハガキ

・番号通知カード

・本人確認書類(運転免許証など)

・住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

※詳細は交付通知書をご覧ください。

■交付場所

総合窓口課個人番号カード交付窓口(市役所1階)

※混雑が予想されますので、お待ちいただく場合がありますがご了承ください。 |

|

問合せ

総合窓口課 TEL.551-0110 FAX.553-0250 |

|

|

|

|

|

|

「くりちゃんバス」は、皆さんの日常生活の移動手段の確保と地球環境の保全、交通渋滞の緩和などを目的に平成15年度に運行を開始しました。 「くりちゃんバス」は、皆さんの日常生活の移動手段の確保と地球環境の保全、交通渋滞の緩和などを目的に平成15年度に運行を開始しました。

以来、民営バスと連携しながら、地域内の身近な交通手段として活躍しています。毎年、利用状況をはじめとした調査や、意見を踏まえた検証などにより、ルートやダイヤなどを見直し、改善を重ねています。今後も、地域コミュニティバス「くりちゃんバス」を利用してください。 |

▲くりちゃんバス乗車数(平成25年10月~26年9月)

| 大宝循環線 |

11,990人 |

| 宅屋線 |

8,715人 |

| 草津駅・手原線 |

25,476人 |

| 葉山循環線・治田循環線 |

9,430人 |

| 金勝循環線 |

1,532人 |

| 合計 |

57,143人 |

|

■平成26年度くりちゃんバス事業費

全路線事業費…4,206万8千円(うち、県補助金…183万4千円) |

|

問合せ

交通政策課 交通対策係 TEL.551-0291 FAX.551-0149 |

|

|

|

|

|

|

■「国道1号栗東水口道路」が開通

「国道1号栗東水口道路」は、栗東市上砥山から湖南市岩根までの延長11.2kmの道路です。

今回新たに、栗東市小野から湖南市菩提寺までの延長4.1kmの区間が2車線で3月19日(土)に開通します。

■「栗東湖南インターチェンジ」が運用開始

「国道1号栗東水口道路」の開通にあわせ、名神高速道路への新たな出入口となる、「栗東湖南IC」(本市六地蔵地先)の運用が開始されます。

このICは、大阪方面への入口と大阪方面からの出口となるハーフインターで、栗東市からは、市境に位置する湖南市五軒茶屋地先からの乗り入れとなります。

<期待される効果>

●交通混雑の緩和や交通安全の確保

今回の開通で、国道1号栗東水口道路と名神高速道路がインターチェンジ(栗東湖南IC)でつながり、国道1号の交通混雑の緩和や交通安全の確保が期待できます。

●企業活動の支援による地域活性化

国道1号周辺地域(栗東市、甲賀市、湖南市)に立地する生産・物流拠点から名神高速道路へのアクセス向上により、企業の活動を支援し、地域の活性化に期待できます。

■水口道路が順次4車線に拡幅

「国道1号水口道路」は、甲賀市土山町から湖南市岩根までの延長11.0kmの道路です。

今回新たに、甲賀市水口町名坂から同町泉までの延長3.5kmの区間が2車線から4車線に拡幅されます。

<期待される効果>

●交通混雑の緩和

●快適な生活空間の確保 |

|

|

問合せ

国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 調査課 TEL.523-1816 FAX.522-6992

国・県事業対策課 TEL.551-0120 FAX.552-7000 |

|

|

|

|

|

|

| 市では、栗東国際交流協会と協力しながら、より豊かで魅力ある多文化共生のまちづくりに向けて、取組みを進めています。 |

| ○多文化共生とは |

国籍や民族の異なる人々が、お互いの文化の違いを認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員としてともに生きていくことです。

|

| ○栗東市における多文化共生 |

本市に住民登録をしている外国籍住民の数は、983人(平成27年12月末現在)です。国籍数は27か国あり、ブラジルが252人で全体の25.6%を占め、韓国209人(21.3%)、中国206人(21%)、ペルー123人(12.5%)と続きます。

外国籍住民の中には、日本語の理解が十分でなかったり、生活習慣や制度の違いから、地域でうまくコミュニケーションが取れない場合もあります。同じ地域で一緒に生活する住民として、国籍や文化が違っても、お互いを認めあい、ともにいきいきと暮らせるまちを目指して協力しあっていくことが大切です。 |

◆多文化交流イベント◆

昨年11月8日に「世界と出会う交流広場in滋賀がいいもん市」を開催しました。国際色豊かな民族衣装のファッションショーや歌のステージ、各国の料理の屋台など、さまざまな外国の文化に触れることのできる場となりました。 昨年11月8日に「世界と出会う交流広場in滋賀がいいもん市」を開催しました。国際色豊かな民族衣装のファッションショーや歌のステージ、各国の料理の屋台など、さまざまな外国の文化に触れることのできる場となりました。 |

◆異文化交流サロン&Japanese cooking◆

1月31日にコミュニティセンター大宝東で、「異文化交流サロン&Japanese cooking」を開催しました。今回作ったのは「恵方巻き」。手軽に作れる和食づくりを通して日本文化を体験し、参加者同士の交流にもつながりました。 1月31日にコミュニティセンター大宝東で、「異文化交流サロン&Japanese cooking」を開催しました。今回作ったのは「恵方巻き」。手軽に作れる和食づくりを通して日本文化を体験し、参加者同士の交流にもつながりました。

※こちらも合わせてご覧ください。 |

◆日本語教室◆

毎月第2・第4土曜日午前中、コミュニティセンター大宝東にて、栗東国際交流協会のボランティアスタッフが、外国籍住民の人へマンツーマンで日本語の指導を行っています。 毎月第2・第4土曜日午前中、コミュニティセンター大宝東にて、栗東国際交流協会のボランティアスタッフが、外国籍住民の人へマンツーマンで日本語の指導を行っています。 |

◆ポルトガル語生活相談窓口◆

毎週水曜日の午後、市役所3階自治振興課にポルトガル語通訳の生活相談窓口を設置しています。 |

|

| 栗東ならではのボードゲーム「栗東ロテリア」 |

栗東市に対する興味や関心を深めてもらうためのゲーム形式の国際交流グッズ「栗東ロテリア」を栗東国際交流協会で平成26年に作成しました。「ロテリア」とは、メキシコ発祥のボードゲームです。 栗東市に対する興味や関心を深めてもらうためのゲーム形式の国際交流グッズ「栗東ロテリア」を栗東国際交流協会で平成26年に作成しました。「ロテリア」とは、メキシコ発祥のボードゲームです。

題材となっているのは市内のさまざまな観光名所で、ゲームを楽しみながら、子どもから大人まで多くの人に栗東市の良いところを知ってもらうツールとして活用されています。また、本年度は栗東ロテリアで取りあげられている名所を巡る「栗東ロテリアウォークラリー」も開催し、外国籍の人も多く参加されました。

「栗東ロテリア」は、国際交流協会で貸出しており、コミュニティセンター、学童保育所、子ども会、敬老会などで利用いただいています。詳細や貸出の予約は栗東国際交流協会の事務局までご連絡ください。

|

|

問合せ

自治振興課 国内・国際交流係 TEL.551-0290 FAX.551-0432

栗東国際交流協会(RIFA) TEL.551-0293 FAX.551-0432 |

|

|

|

|

|

|

| 5年ごとに意識調査を実施 |

市では、1985(昭和60)年以来、5年ごとに「人権・同和問題に関する住民意識調査」を実施しています。この調査は、市がこれまで実施してきた人権啓発活動の効果と課題を明らかにし、今後の人権・同和教育・啓発活動に活用していくための基礎資料を得るために行っています。

|

| 人権問題解決の取組みに肯定的な意見 |

■本年度の調査について

・対象…満20歳以上の市民3,000人(無作為抽出)

・期間…平成27年8月20日~9月30日

・回収数…1,480件(回収率49.3%)

〔有効回答数:1,470件(有効回答率49.0%)〕

・調査内容…

【問1】世の中のあり方や人間の生き方について【問2】人権・同和問題への考え方について

【問3】同和問題について

【問4】差別や人権侵害について

【問5】地区別懇談会について

【問6】人権・同和教育に関する取組みについて

【自由記述】人権・同和問題について、日頃から感じていることや、今まで聞いた話や体験など

■調査結果の概要

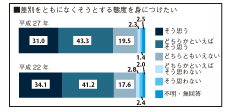

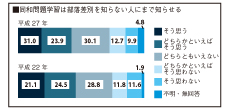

「さまざまな人権問題の解決には、人を信頼し、認め合える豊かな人間関係づくりが大切です」「差別をともになくそうとする態度を身につけたい」といった設問に対して、7割以上の人が肯定的な意見を持っていることが分かりました。 「さまざまな人権問題の解決には、人を信頼し、認め合える豊かな人間関係づくりが大切です」「差別をともになくそうとする態度を身につけたい」といった設問に対して、7割以上の人が肯定的な意見を持っていることが分かりました。

また、地区別懇談会については、「役立った」と答えた人の割合が高くなり、「役立たなかった」と答えた人の割合が低くなりました。また、毎年参加している人ほど、人権意識が高く、忌避意識(同和地区や同和地区出身者との関わりを避けようとする意識)が低いことが分かりました。 |

| 課題に取り組んでいきます |

①同和問題学習 ①同和問題学習

「同和問題学習は部落差別を知らない人まで知ってしまい、差別を広げている」など「寝た子を起こすな」というような考えも多く、自由記述欄にもそうした意見が多く見られました。

しかし、差別がどのようにしておこり、その背景にどのような原因があるのか。そして、差別をなくすためにはどのようにしていけばよいのかということを、一人ひとりが気付き、考え、行動することによって差別はなくなっていきます。今後も啓発の内容や、方法について考えていかなければなりません。

②地区別懇談会への参加の様子

1975(昭和50)年から実施されている、「人権尊重と部落解放をめざす地区別懇談会」への参加者数は徐々に増えてきています。しかし、年代が下がるにつれ一度も参加したことがないという割合が高くなっている結果から、こうした年齢層が関心を持ちやすい内容やテーマ、方法などを考えなければなりません。

また、参加しなかった理由についても「(開催について)知らなかった」が最も高いことから、参加呼びかけをさらに工夫する必要があります。

③人権・同和教育推進5ヵ年計画「輝く未来計画」、 広報誌「みんなの同推協」の関心度・有用性

どちらも、まだまだ認知度は低く、有用性(役に立っていると感じる度合い)もかなり低いことから、啓発冊子のあり方や編集方針などについても考えていかなければなりません。

今回の結果をもとに、市では、差別解消に向けた取組みをいっそう進めていきます。 |

|

問合せ

人権教育課 人権教育指導係 TEL.551-0133 FAX.551-0149 |

|

|

|

|

|

|

栗東市交通安全家族会(母の会)が一般財団法人 全日本交通安全協会と警察庁が共催する「第56回交通安全国民運動中央大会」で交通安全優良団体として表彰されました。 栗東市交通安全家族会(母の会)が一般財団法人 全日本交通安全協会と警察庁が共催する「第56回交通安全国民運動中央大会」で交通安全優良団体として表彰されました。

家族会(母の会)の会員は約600人。発足以来、地域の交通安全教育や啓発活動に尽力されてきました。草津警察署の許可のもと、小学生に対する独自の自転車免許証を発行するなど、長年の交通安全活動が表彰につながりました。 |

|

|

|

|

|

|

メモ紙やはがき、衣類を購入した際に付いている値札のタグ、トイレットペーパーの芯、紙箱の切れ端などを可燃ごみに入れていませんか。

雑誌の間にはさんだり、いらなくなった封筒に入れるなどして出せば、リサイクルができ、可燃ごみの量も減ります。

4月からは、紙袋に入れてヒモなどでくくり雑誌類として出すことが可能になります。ただし、手さげ部分が紙製でない場合は、取ってください。

《注意》古紙の中に入れてはいけないものの例

・使用済みのティッシュなどの汚れた紙くず ・使用済みのティッシュなどの汚れた紙くず

・ワックスで防水加工した紙コップやヨーグルトのカップなど

・カーボン紙、ノーカーボン紙

・圧着はがき(親展はがき)

・感熱紙を使ったファックス用紙やレシート

・洗剤、タバコなどにおいのついた紙容器

・紙以外のもの(カレンダーの金属、クリップなど)

・写真

|

|

問合せ

環境政策課 生活環境係 TEL.551-0341 FAX.554-1123 |

|

|

|

|

|

|

| ●栗東の元気なまちづくり |

本年度は、栗東の元気なまちづくりをさらに前進させるため、市民参画と協働や、地域資源の有効活用を目指した「元気創造事業」として23事業を実施してきました。中でも「ふるさとりっとう応援寄附推進事業」は、栗東の特名産品や市内事業所などの知名度向上と活性化に取り組んできました。栗東市のPRとともに、さらなる寄附の促進を図るために、ふるさと記念品をいっそう充実させるなど、大幅なリニューアルを行い、多くの皆さまに栗東を応援していただいています。

また、市民皆さまとの「対話と協働」によるまちづくりをいっそう進めるため、平成24年度より毎年開催している「まちづくり座談会」を市内各地域で開催しました。この座談会では、私からの市政の状況報告と、参加者の皆さまとの意見交換を行っており、各地域が抱えておられる課題やまちづくりに対する思いをお聴きできる大切な機会となっています。

平成28年度も、市民皆さまの声を市政にいかせるよう努め、誠実に着実に、未来につながるよう全力で取り組んでまいります。

※平成28年度の施政方針と予算の詳細は、市ホームページや広報りっとう4月号でお知らせしますので、ご覧ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ~就園に向けて~ |

生まれてからずっと一緒に過ごしてきた我が子。初めての社会デビューに「泣かずに登園してくれるかな」「お友だちと仲良くできるかな」「トイレにちゃんと行けるかな」といった不安を感じている人もいるのではないでしょうか。 生まれてからずっと一緒に過ごしてきた我が子。初めての社会デビューに「泣かずに登園してくれるかな」「お友だちと仲良くできるかな」「トイレにちゃんと行けるかな」といった不安を感じている人もいるのではないでしょうか。

親心からつい、「ちゃんとできないと、入園してから困るよ」「こんなこともできなくてどうするの」などと言ってしまいがちですが、このような言葉がけは、かえって子どもに入園へのプレッシャーを与えてしまうことになります。

親からすると、子どもにさせるよりも、手を貸した方が早く済むのですが、親がゆったりと構えて、少しずつ子どもに経験させることで、「自分でできた」という満足感を味あわせてあげましょう。

子どもの様子をみて必要な時に必要な分だけ、手を差し伸べてあげてください。身近な人の優し

い言葉がけや関わりで子どもは安心することができます。

できた時は、たくさんほめてあげましょう。「さすが○○ちゃん、入園楽しみだね」そんな一言を加えると、園生活への自信につながります。

はじめは一人でできなかったことも、少しずつ一人でできるようになります。

また「早寝・早起き・朝ごはん」の生活習慣も心掛け、入園を楽しみに待つような雰囲気をつくってあげましょう。

|

|

問合せ

地域子育て支援センター

・大宝東児童館内 TEL.551-2370 FAX.551-2330

・治田西カナリヤ第三保育園内 TEL.553-3907 FAX.553-3908

・金勝児童館内 TEL.558-3527 FAX.558-3527 |

|

|

|

|

|

|

携帯電話に着信があったので、かけ直すと「動画コンテンツに登録し料金を滞納している。支払わなければ民事訴訟を起こす」という音声ガイダンスが流れた。 携帯電話に着信があったので、かけ直すと「動画コンテンツに登録し料金を滞納している。支払わなければ民事訴訟を起こす」という音声ガイダンスが流れた。

「料金を知りたい人は1を、心当たりのない人は2を」と言われたので「2」を押したところ、電話がつながり名前を聞かれた。先方の名前を尋ねたら電話を切られた。内容に心当たりがない。(70代、男性)

覚えのない請求は無視をし、非通知や見知らぬ電話番号に出たり、かけ直したりしないでください。 覚えのない請求は無視をし、非通知や見知らぬ電話番号に出たり、かけ直したりしないでください。

今回の事例のようなケースでは「訴訟を起こす」は架空請求などの常とう句です。何も心配することはありません。あわてて金銭の要求に応じてはいけません。

他にも、音声ガイダンスを使って、公共機関をかたったり、給付金の支給などといって個人情報を取得しようとする手口もあります。疑問や不安を感じたときは、相手にせず、消費生活相談窓口にご相談ください。 |

|

問合せ・申込み

生活交通課 消費生活相談窓口 TEL.551-0115(局番なし188) FAX.551-0149

滋賀県消費生活センター TEL.0749-23-0999 |

|

|

|

|

草津警察署安全伝言板 |

|

高齢者と新入学(園)児の交通事故防止

|

|

■「高齢者」 ■「高齢者」

①早朝や夜間に外出する際には、必ず反射材を身に付けましょう。

②「近所だから…」と油断せず、よく知っている道だからこそ慎重に安全確認をするようにしましょう。

■「新入学(園)児」

①子どもと一緒に通学路を歩き、安全な歩き方・横断の仕方、信号の見方を教えましょう。

②子どもに正しい自転車の通行方法、乗車時のヘルメットの着用などを教えましょう。

③通学路や学校周辺を車などで通行するときはスピードを落として安全に走行しましょう。 |

|

|

問合せ

草津警察署 生活安全課 TEL.563-0110 FAX.563-0116 |

|

|

|

|

|