1.高野の遺跡

高野遺跡

岩畑遺跡

2.高野の宗教文化

高野神社と松源院

高野の真宗

3.江戸時代の高野

高野の生産性

高野の水利慣行

4.幕末と高野村の誕生

5.高野のくらしとなりわい

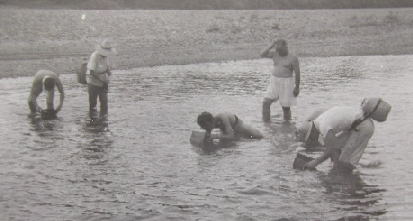

川のめぐみ…魚捕り

紺屋のあきない

高野の地名の謎

高野とその周辺の裏作

○スポット展示

高野の油屋

テーマ展

高野の歴史と文化

平成17年(2005)2月11日(祝・金)〜3月21日(祝・月)

|

【展示構成】 1.高野の遺跡 高野遺跡 岩畑遺跡 2.高野の宗教文化 高野神社と松源院 高野の真宗 3.江戸時代の高野 高野の生産性 高野の水利慣行 4.幕末と高野村の誕生 5.高野のくらしとなりわい 川のめぐみ…魚捕り 紺屋のあきない 高野の地名の謎 高野とその周辺の裏作 ○スポット展示 高野の油屋 |

▲▼展示室風景

|

←野洲川での魚とり(昭和35年8月撮影 個人蔵) 近くを流れる野洲川での魚とりは、沿岸の村々に暮らす人々にとって食材調達の場であるとともに、身近な娯楽となっていた。 腰にエフゴと呼ばれる魚篭をつけ、トアミ(投網)をうって魚を囲い込んでからハコメガネ(箱眼鏡)で水中を覗き、ヤスで魚の頭を突く。 |

| 魚とりの道具(個人蔵)→ 右端がトアミ、左上がコイオケ(鯉桶)、中央がエフゴ、左端がハコメガネ、左下がヤス |

|

この展覧会は、栗東市内の旧大字を基準とする狭い範囲に順に焦点をあて、生活に密着した地域史を掘り下げる小地域展シリーズのひとつです。今年度は、旧葉山村に位置する高野(たかの)を取り上げます。

高野地区は江戸時代の今里村(いまざとむら)・土村(どむら)・小坂村(おっさかむら)が合併してできた高野村の範囲に相当します。小坂村には式内社高野神社が鎮座し、神社の境内からは古墳時代の大規模な集落の跡も発掘されています。高野神社の氏子圏は広い範囲に及び、中世末期には高野郷とよばれるようになります。今里・土村・小坂の地名もこのころから史料上に登場し、それぞれ独立した集落を形成していたことが確認できます。ところが、近世初期に実施された検地において3つの集落はまとめて「土村」とされました。この背景には3集落相互の土地所有が錯綜し、それぞれの村の境界を定めることが困難であったことが考えられます。元禄期(1688〜1704)以降は今里村・土村・小坂村がそれぞれ独立した行政単位として認められるようになりますが、近世をとおして錯綜した土地の所有問題が解消されることはありませんでした。この問題は3ケ村相互の対立や協力関係を生み出しながら、結果的には明治7年(1874)の3ケ村での合併、つまり高野村の成立を引き起こす要因となりました。

現在、高野地区には国道一号線という交通の大動脈が横断し、その周辺は運送業をはじめとする多くの企業が立地する準工業地域となっています。また、昭和44年(1969)ごろから地区中央に造成がはじまった葉山団地は高野地区を葉山地域で一番多く人口を擁する大字に押し上げています。

本展覧会ではこうした高野地区の歴史と文化を展観し、その成り立ちや特色を紹介しようとするものです。そしてこの展覧会が地域を考えるひとつの契機となれば幸いです。

【関連行事】 「絵図を歩こう!〜高野の歴史をたどる〜」 平成17年3月13日(日) 本展担当学芸員の案内で、古絵図と対照させながら、 現在の高野地区を歩きます。 午後1時半 栗東歴史民俗博物館集合 参加費:60円(当日徴収) 定員:25名 要申込(栗東歴史民俗博物館 電話077−554−2733) |

|

| 小坂村耕地仕訳絵図(館蔵)→ |

※なお、栗東市出土文化財センターでは速報展示「辻・高野遺跡発掘調査速報展」を開催しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。

→栗東市出土文化財センターのホームページ

![]()

栗 東 歴 史 民 俗 博 物 館

〒520-3016 滋賀県栗東市小野223-8

電話 077-554-2733 fax 077-554-2755

http://www.city.ritto.lg.jp/hakubutsukan/