|

|

第六次総合計画の後期基本計画に基づき、行政改革やDX(主に市役所内部向け)の取り組みビジョンを示すものとして、第九次栗東市行政改革大綱(令和7年度~令和11年度)を策定しました。第九次行政改革大綱では、「スクラップ&ビルド」をキーワードに、計画のあり方や事務事業の見直しを行い、職員の意識改革、市民との情報共有の方法を工夫するなど、限られた経営資源を活用して柔軟な対応が行える仕組みづくりに取り組み、「積極的に先を見据えた新たな時代の栗東(まち)づくり」と市民サービスの向上を目指します。

第九次行政改革大綱の「4つの方針+デジタル技術・人材の活用の視点」の具体的な取り組みについては、別に策定している実行計画に基づいたPDCAサイクルで進行管理を行います。 |

|

デジタル技術・人材の活用の視点

4つの方針に基づく行政改革の推進を支え、市民サービスの向上を目指します。 |

|

●方針1

効率化・重点化による市民サービスの向上

従来の手法や価値観にとらわれず、事務事業を見直し、成果を常に検証し、説明責任を果たし、市民や多様な主体からの信頼確保に努めます。

主な取り組み

■スマート窓口の推進

■事務効率化ツールの利用促進

■組織風土、職員の意識の改革

■スクラップ&ビルドによる事務事業の見直し

■施策や事業の成果の「見える化」 |

|

●方針2

働きやすく、柔軟な思考が持てる職場づくり

市民サービスの向上のために、時代や環境の変化に適切かつ柔軟に対応できる人材育成を推進し、すべての職員が誇りを持ち、快活に仕事ができる仕組みづくりに取り組みます。

主な取り組み

■多様で柔軟な職場環境づくり

■ハラスメントの防止および対策の強化

■専門的な知識を持つ職員の育成

■外部人材の活用

■安定した人事管理運営 |

|

●方針3

財政健全化に向けた更なる財源確保

今後の社会環境の変化に伴う課題に対応し、健全で持続可能な行政運営ができるよう、あらゆる手段を講じながら安定的な歳入の確保を目指します。

主な取り組み

■デジタルを活用した市税などの収納チャネルの多様化

■使用料・手数料の適正化

■更なる財源確保に向けたあらゆる制度の活用 |

|

●方針4

民間事業者など、多様な主体との連携

民間企業や大学など多様な主体と連携し、市に関連する誰もが「わがまち」への愛着・誇りを持てるまちづくりを進めます

。

主な取り組み

■民間企業や大学からの提案窓口の設置と活用の検討

■PFI(※注)をはじめとした民間活力の活用

■指定管理者制度の活用

■クラウドファンディングの活用

(※注)公共事業を民間企業の資金や技術力を活用して行う手法 |

|

|

|

|

|

激甚化する台風、局地的大雨、地震などの自然災害は、いつ身近で起こってもおかしくありません。事前に総合防災マップなどを確認し、災害時には安全な場所に避難することや、家族間で連絡方法を決めておくなど、さまざまなことに備えておくことが大事です。

自宅での安全確保が可能な場合、避難所に行く必要はありません。避難所だけでなく、親戚や友人宅に避難する「分散避難」を行うことも考えてみましょう。有事に備え、今一度、防災意識を高めましょう。 |

|

|

|

|

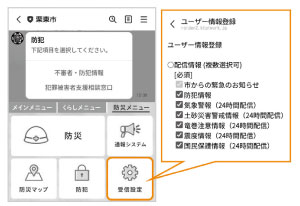

防災・防犯情報

配信システムの登録

本市では、防犯情報のほか、防災行政無線のスピーカーから放送している防災情報などをメールとLINEで配信しています。

配信する情報は、防犯情報(不審者情報など)・気象警報(大雨などの気象警報)・土砂災害警戒情報・竜巻注意情報・震度情報(地震発生後の震度情報)・国民保護情報(ミサイル攻撃情報など)です。 |

|

|

登録方法 |

メール

1、パソコンまたは携帯電話から下記のアドレスに空メールを送信してください。

2、登録案内メールが届きます。

3、画面の案内に従い、登録をお願いします。

<注意事項>

迷惑メール対策としてドメイン指定受信を設定している人は、解除するか、先にアドレス「[email protected]」を登録してください。 |

|

LINE |

栗東市公式LINE(登録は下部のコードを読み取り)の防災メニュー「受信設定」から受信したい情報を選択し、登録してください。

|

栗東市公式LINE |

|

|

|

|

|

|

|

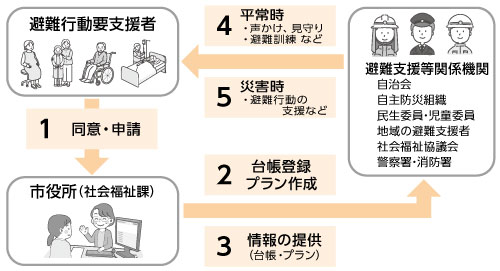

■災害時避難行動要支援者登録制度

災害時は、地域の人で助け合う「共助」が大切です。

この制度は、災害時に、支援が必要な高齢者や障がいのある人などに対する安否確認や避難の手助けが、地域の中で速やかに安全に行われるように、支援者・関係機関で情報を共有するものです。

※ 災害時の支援を確約するものではありません |

|

|

|

|

登録の対象(在宅の人) |

- 75歳以上でひとり暮らしの高齢者、または、75歳以上の高齢者のみの世帯の人

- 介護保険の要介護1以上の人

- 身体障害者手帳1・2級の人

- 療育手帳A1・A2の人

- 精神障害者保健福祉手帳1級の人

- 難病の人

- 災害時に自ら避難することが困難で支援を要する人

|

|

登録方法 |

申請書(社会福祉課に備付、市ホームページからもダウンロード可)を直接または郵送で下記へ。

随時、受付けています。

※ 避難行動要支援者名簿の提供を受けた支援者に対しては、守秘義務が課せられています |

|

「地域の避難支援者」登録にご協力ください |

本制度で、助け合いの具体化を進めるにあたり、市では、避難支援や安否確認等をしていただける「地域の避難支援者」の登録を推進しています。隣近所の人から登録の依頼がありましたら、可能な範囲でご協力をお願いします。 |

|

すでに登録済みの人へ |

「登録内容の変更」または「施設入所等による登録廃止」が生じた際には、下記までご連絡ください

※ 施設入所や長期入院などの場合は本制度の対象外となります |

|

|

|

|

|

|

本市では、市内の賑わい創出と地域経済活性化に向けて、対象区域内の空き店舗などの減少と商環境の向上のため、新規出店者や空き店舗等所有者に必要経費の一部を補助する「栗東市空き店舗等活用促進事業補助金」制度を実施しています。 |

|

対象区域 |

商業地域、近隣商業地域、栗東駅周辺と手原・安養寺周辺の指定区域

※ 区域の詳細は市ホームページに掲載、担当課で閲覧可能 |

|

対象者 |

新規出店者、新規出店者が入店する店舗の所有者 |

|

補助対象経費・補助金額 |

●店舗改装(修繕)費

補助対象経費の10分の2

限度額20万円 |

●店舗賃借料

補助対象経費の10分の2

月額5万円(12カ月) |

●広告宣伝費

補助対象経費の10分の5

限度額5万円 |

※ りっとう創業塾の修了者などは補助率と限度額の引上げ有

※ 申請前に店舗の賃貸借契約や工事請負契約を締結している場合などは対象外 |

|

昨年度の補助対象事例 |

|

|

|

|

|

|

|

令和7年度の保険料額を7月にお知らせします

後期高齢者医療制度の被保険者に、令和7年度の1年間の保険料の額や、支払い方法を記載した通知書を、7月中旬に送付します。

保険料の計算基準

令和7年度の保険料は、令和6年中の所得に基づいて計算されます。

保険料の支払い方法

通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き去りとなります。「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替での支払いとなります |

薄橙色(うすだいだい色) |

|

|

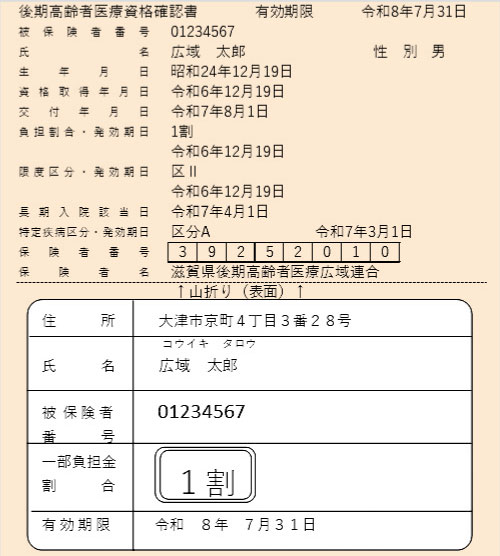

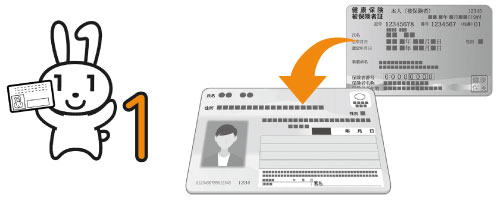

令和7年度は皆さんに資格確認書を7月にお送りします

資格確認書を8月1日に更新します

毎年8月1日に世帯の負担割合等を判定します。マイナ保険証の有無に関わらず、後期高齢者医療制度に加入する全員の資格確認書が新しくなります。

新しい資格確認書は、7月中に簡易書留郵便で送付します。

資格確認書の有効期限は令和8年7月31日です

|

|

限度区分の確認方法

今までは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(現役並み所得者の人は「限度額適用認定証」)(以下、限度額証)の申請をした人に別途発行していましたが、令和6年12月2日に被保険者証が廃止されて以降、保険年金課高齢者医療係で申請した人には、資格確認書に併記することとなりました。 |

|

対象者

・1割の資格確認書をお持ちで住民税非課税世帯の人

・3割の資格確認書をお持ちで令和7年度の住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人 |

申請手続き

・すでに限度額証をお持ちの人

資格確認書更新時に令和7年8月以降も対象となる場合には、新しい資格確認書にも併記しますので、申請は不要です。 |

|

・これまでに限度額証をお持ちでない人

保険年金課高齢者医療係の窓口で交付申請が必要です。資格確認書と身分証明(顔写真付きなら1点、その他なら2点)をお持ちください。 |

マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関等窓口で「限度額情報の表示」に同意すれば、限度額を超える支払いが免除されますので、事前の申請は不要です。 |

|

|

|

|

|

|

|

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、女性の多くが生涯で一度は感染するといわれるウイルスです。感染してもほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになることがあります。HPVワクチンは子宮頸がんを起こしやすい種類のHPVの感染を防ぐことができます。また、がんになる手前の状態(前がん病変)を予防する効果があることもわかってきています。

2024年夏以降のHPVワクチンンの大幅な需要増により、希望しても接種できなかった人がいるため、接種期間中に接種を終えられなかった残りの接種は、令和8年(2026年)3月31日まで公費で受けられることになりました。 |

|

|

対象者

下記の全てに該当する人

①平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれの女性

②令和4年(2022年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種した人 |

|

期間

令和8年(2026年)3月31日まで |

|

標準的な接種方法 |

9価HPVワクチン(シルガード9)、

4価HPVワクチン(ガーダシル) |

2か月の間隔をおいて2回接種した後、

1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種 |

2価HPVワクチン(サーバリックス) |

1か月の間隔をおいて2回接種した後、

1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種 |

|

|

|

※ 期間内に接種を終えることができるよう、スケジュール通りの接種をお勧めします |

|

|

|

|

|

|

令和6年11月の広報に掲載したとおり、マイナ保険証(※注1)の導入に伴い、令和6年12月2日より国民健康保険被保険者証(以後、国保証)の新規発行は廃止となりました。

国保証をお持ちの人は、資格情報に変更がなければ、有効期限(最長令和7年7月31日)までそのまま使用可能です。

※注1 健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのこと |

|

令和7年8月以降の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の一斉更新について |

栗東市国民健康保険加入者に、これまでの国保証に代えて、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を発行し、7月中に送付(※注2)します

特別の事情がなく、長期にわたって保険料を滞納している人には、別途案内の上で、「資格情報のお知らせ(特別療養費)」(10割負担)、または「資格確認書(特別療養費)」(10割負担)を交付します。

※注2 「資格情報のお知らせ」は普通郵便、「資格確認書」は簡易書留で送付します |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

法改正により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がスタートしています。8月下旬までをめどに、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されますので、必ず確認してください。

栗東市が本籍の人には、7月中旬以降に順次はがきを住所地に送付する予定です。

通知が届いたらまずは振り仮名を確認しましょう!

|

|

|

振り仮名が正しい場合

届出は必要ありません。

※ 令和8年5月26日以降、お知らせに記載の振り仮名が戸籍に順次記載 |

|

振り仮名が誤っている場合

令和8年5月25日までに届出してください。

マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利です(マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です)。

市区町村の窓口や郵送で届出することもできます。 |

|

|

●「キヨウコ」など「ッ・ョ・ュ・ャ」の文字が大きく表示されている場合も、変更するには届出が必要です。

●「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」で届出できる人が異なります。

氏の振り仮名 … 原則として筆頭者が単独で届出することになりますので、他の在籍している人と十分に相談の上、届出してください。

名の振り仮名 … 本人が届出できます。なお、15歳未満の場合は親権者が届出することとなります。 |

※ 振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰金などはありません。

詐欺には十分にご注意ください |

|

|

法務省がコールセンターを設置しています

TEL.0570-05-0310(平日8:30~17:15)

戸籍の振り仮名の問合せに関して、市区町村窓口が大変混雑する可能性があります。

制度に関する質問や届出方法など、一般的な質問はコールセンターを利用してください。 |

|

|

|

|

|

|